«Bienvenue a Bol», Benvenuti a Bol. Mentre sorpassiamo il cartello arrugginito che brilla sotto il sole africano, l’autista di Coopi, l’unica Ong italiana presente a Bol, non riesce a trattenere una risata e ripete la frase ad alta voce, con il tono ironico di chi sa bene che ci sono pochi posti meno accoglienti di questo. Percorrendo le strade sterrate nella via principale del Paese, la sabbia entra dai finestrini della jeep. È fine giornata ma il caldo non accenna a diminuire. Non è nemmeno inizio marzo ma il termometro supera già i trentacinque gradi, eppure è solo l’inizio, tra un mese qui le temperature raggiungeranno i cinquanta.

Fuori dall’auto, la vita del paese, decine di bambini che giocano per strada, donne impegnate a raccogliere l’acqua dal pozzo, uomini seduti davanti alle piccole botteghe di fango e lamiera ai lati delle strade. È difficile però associare l’idea di routine quotidiana a Bol perché questo paesino di 6mila abitanti sul Lago Ciad non ha nulla di ordinario.

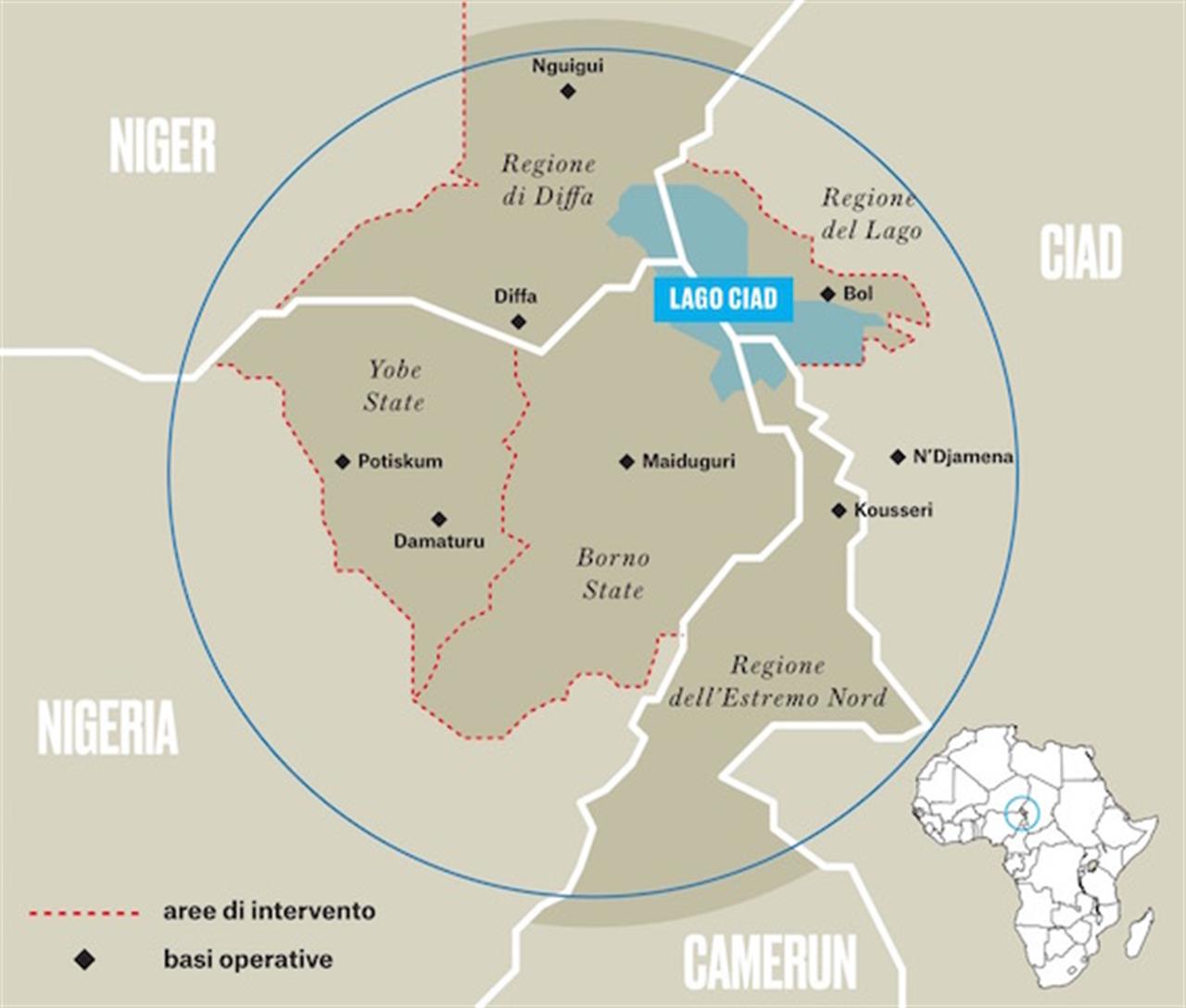

Le poche macchine che incontriamo sono le jeep delle Nazioni Unite e di Medici senza Frontiere, come a segnare l’ingresso nel cuore di quello che il New Yorker ha definito “il disastro umanitario più complesso dei nostri giorni”, una crisi in cui l’instabilità di uno stato fragilissimo e i cambiamenti climatici che hanno stravolto la vita di chi vive qui, si aggiungono all’emergenza Boko Haram, il gruppo terroristico che nei territori vicini, al confine con Niger e Nigeria e sulle isole del Lago, ha devastato interi villaggi, ucciso migliaia di persone e costretto altre decine di migliaia a cercare rifugio sulla terraferma, nei territori che non sono ancora stati attaccati, come questo.

«Sono arrivati di notte e hanno distrutto tutto», mi racconta Hawa Qual, 35 anni e madre di sette figli mentre sediamo sotto un parasole di paglia, insieme ad una decina di donne nel campo profughi di Flataari, a pochi chilometri da Bol. Qui Coopi offre assistenza psicologica e psichiatrica ai sopravvissuti di Boko Haram. «Sapevo nuotare. Ho nuotato e nuotato, per portare i bambini a riva. Poi tornavo indietro a prendere gli altri e ripartivo». Quando chiedo al traduttore di dirle nella sua lingua che è stata davvero forte, lei accenna il sorriso triste di chi crede che la propria storia in un contesto come questo non abbia niente di eccezionale. «Non è forza, è sopravvivenza. Ho fatto quello che farebbe chiunque».

Alcuni abitanti del campo profughi di Flatari

Qui sul Lago le storie straordinarie sono merce comune, ognuno dei profughi che è riuscito a mettersi in salvo ne porta una con sé. Abu Bkar era un piccolo commerciante prima che la sua isola venisse attaccata. Con il suo dromedario raggiungeva i mercati sulla terraferma per andare a vendere i prodotti del suo campo. «Io e mia moglie stavamo dormendo. Abbiamo sentito gli spari, le urla. Siamo riusciti a scappare sul nostro dromedario, guadando il lago e quando siamo arrivati a riva abbiamo viaggiato per giorni e giorni, per arrivare il più lontano possibile», spiega con la voce spezzata. «Noi ce l’abbiamo fatta ma il dromedario non ha sopportato la fame e la fatica ed è morto. Abbiamo perso la nostra terra, quell’animale era tutto quello che ci era rimasto». I racconti simili a quello di Hawa e Abu si moltiplicano sul Lago.

Sono arrivati di notte e hanno distrutto tutto. Ho nuotato e nuotato, per portare i bambini a riva. Poi tornavo indietro a prendere gli altri e ripartivo.

Hawa Qual, 35 anni, sopravvissuta a Boko Haram

Da quando nel 2014, il gruppo terroristico ha iniziato ad ampliare la propria sfera di influenza oltre i confini della Nigeria, raggiungendo anche il Niger, il Camerun e il Ciad, oltre 2.4 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa, 7 milioni sono a rischio insicurezza alimentare e 120mila a rischio carestia. Un conflitto ampliamente dimenticato dall’Occidente, che ha avuto un tragico effetto domino, coinvolgendo 10 milioni di persone nei quattro Paesi. Una crisi umanitaria a mosaico, frammentata tra i confini, le etnie coinvolte e i governi diversi.

In Ciad i profughi sono 137.136, l’88% di questi sono sfollati interni, l’11% i cosiddetti “retournée”, persone che da anni erano emigrate in altre zone o nei Paesi di confine cercando di migliorare la propria situazione e che per lo scoppio delle violenze sono stati costretti a tornare indietro. Solo l’1% dei profughi nel Paese è composto da rifugiati, ovvero persone arrivate qui dagli altri Paesi colpiti dagli attacchi.

Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, a Bol gli sfollati interni sono oltre 14mila.

Hawa Qual nel campo profughi di Flatari

Alla fine del mondo

«Sembra di essere arrivati alla fine del mondo», riflette Ricky Salumu, il responsabile della logistica di Coopi. Ha ragione. L’unico modo sicuro per arrivare qui è il piccolo aereo a elica del World Food Program, che trasporta gli operatori umanitari dalla capitale, N’Djamena, tre volte a settimana. Un volo di 40 minuti che attraversa il Lago Ciad, a quota così bassa che dal finestrino è possibile distinguere sulle isole, i segni dei villaggi distrutti da Boko Haram.

L’alternativa per percorrere i 140 km che separano Bol da N’Djamena sono 6 ore di auto, una via resa insicura non solo dalle strade accidentate ma anche dal rischio sequestri e criminalità. Un luogo complicatissimo da raggiungere, praticamente inaccessibile ai giornalisti, costantemente ostacolati dalla censura governativa. Per arrivare fino a qui ci siamo presentati come operatori umanitari.

In questo momento nella zona sono in corso tre epidemie diverse: meningite, colera e tifo, un unico piccolo ospedale con appena due medici, risponde ai bisogni di una popolazione che, dopo l’arrivo dei profughi negli ultimi tre anni, è quasi triplicata.

Le contadine e i contadini delle aree rurali vicino a Bol

«Siamo arrivati qui nel 2016 e da allora la situazione sicurezza è leggermente migliorata», continua Salumu, congolese di nascita e olandese d’adozione, una lunga esperienza nelle missioni umanitarie, in Africa e ad Haiti. È stato lui ad occuparsi dell’istallazione delle due basi Coopi a Bol e dell’ufficio di Baga Sola, uno dei punti più caldi della crisi. Qui ha sede il campo rifugiati dove vivono circa 5mila cittadini nigeriani in cerca di pace, una cosa molto difficile da trovare da queste parti. Proprio a Baga Sola è stato il centro di due degli attentati terroristici più violenti degli ultimi anni, quando nel 2015 due kamikaze si sono fatti esplodere nel mercato del paese e nello stesso campo rifugiati, ferendo decine di persone e uccidendone quaranta.

«Da quando siamo arrivati con Coopi sul Lago, abbiamo sviluppato una collaborazione con le autorità e le comunità locali. In ciascun villaggio è stato istituito un comitato di vigilanza per identificare le persone nuove, che non sono di qui. Le situazioni di maggior rischio terrorismo riguardano le occasioni in cui vi sono grandi raduni di persone, come le distribuzioni alimentari e di altro materiale», spiega Salumu. «Il livello di allerta rimane alto, ma se due anni fa il coprifuoco per i nostri operatori umanitari era rigorosamente alle 19.00, oggi siamo riusciti a spostarlo alle 22.00, tre ore in avanti». Un piccolo segnale di distensione, anche se il margine di rischio per chi vive e lavora qui rimane alto, tanto che siamo costretti a rimandare una delle nostre visite sul campo per ben due giorni. È stata rilevata un’infiltrazione di Boko Haram a 150 km e appena qualche giorno prima un attentatore ha colpito un villaggio vicino a Rann, in Nigeria, dall’altra parte del Lago, costringendo Medici Senza Frontiere ad evacuare il personale presente sul territorio.

Le due basi Coopi sono semplici costruzioni in muratura, abbastanza grandi da ospitare gli uffici, i bagni in comune e le piccole stanze dei cooperanti che vivono qui. Un muro di recinzione e un cancello in ferro battuto rappresentano l’unica protezione dall’esterno. Il guardiano, incaricato di aprire e chiudere i cancelli segna su un quaderno, il nome e l’orario esatto di chi entra e chi esce. «Le nostre auto sono numerate, scrivo anche questo, oltre al nome dell’autista e dei passeggeri», mi spiega, «così come registro quando uscite a piedi per raggiungere la base dall’altra parte della strada. Abbiamo i riferimenti degli ultimi spostamenti di tutti, è importante nel caso qualcuno tardi a tornare».

Eppure chi lavora qui non tradisce mai segni di preoccupazione. In un contesto come questo, dove non ci sono strade battute, ma solo deserto e vegetazione selvaggia nei punti più vicini al Lago, un’infiltrazione a 150 km è qualcosa di davvero lontano.

«Non mi sono mai sentito in pericolo», mi spiega Freddy Bigabwa Birheganyi, psicologo congolese a Bol da oltre un anno come capo del progetto di Coopi sull’assistenza psicologica ai profughi. «Sono però assolutamente consapevole della situazione, se volessero potrebbero attaccarci in qualsiasi momento».

È un senso di fiducia quello diffuso tra i cooperanti, che riesce a rimanere lucido, senza scadere nell’ingenuità. «Il nostro staff lavora a stretto contatto con le comunità locali e tiene costantemente monitorata la situazione sicurezza», dice Fabio Castronovo, agronomo trenquattrenne arrivato qui lo scorso anno per gestire il progetto di sicurezza alimentare che l’Ong ha avviato nella zona, con il sostegno dell’Agenzia Italiana per lo Sviluppo. «Per il momento qui è tutto tranquillo, ma parliamo di un Paese estremamente fragile».

Le tensioni non sono solo legate all’emergenza terrorismo. «Lo stato sta effettuando una serie di tagli alla spesa pubblica e ultimamente ha diminuito anche gli stipendi delle forze armate che pattugliano le zone più calde. Alcuni soldati sul confine, pochi giorni fa, per protesta, hanno abbandonato le armi per strada», racconta uno degli operatori. Se la protesta dell’esercito è la più clamorosa, non è però l’unica. «Moltissimi insegnanti, che non vengono pagati da mesi, non vanno più al lavoro. Le lezioni sono sospese a data da definirsi e i bambini sono a casa. Non è una novità. Qui succede spesso».

I contadini di Ngarangou, vicino a Bol

Ripartire dalla terra

A rendere ancora più critiche le condizioni di chi vive qui, l’insicurezza alimentare che non colpisce solo gli sfollati, ma anche i locali.

Secondo l’ultimo rapporto Unicef, la malnutrizione acuta in Ciad, si aggira intorno al 12,2%, mentre la malnutrizione cronica intorno al 36%. Se infatti il Ciad si trova al 184esimo posto su 186 paesi, con un Indice di sviluppo dello 0,328%, negli ultimi cinquant’anni il Lago, la principale fonte di sussistenza per chi vive qui è stato soggetto ad un rapidissimo processo di prosciugamento, riducendosi del 90%, a meno di un decimo della sua dimensione originale.

Nell’ultimo anno le precipitazioni sono diminuite del 30%. L’accesso all’acqua per la popolazione locale, principalmente composta da contadini e pastori è una lotta quotidiana, il discrimine tra mangiare e soffrire la fame.

«Abbiamo deciso di chiamarci “souffrance”, sofferenza, perché il lavoro della terra è durissimo, non si raccolgono i frutti senza soffrire». spiega Abbakr Abbami, presidente di uno dei 40 “groupement”, di piccoli agricoltori a cui Coopi fornisce assistenza agricola, mentre mi mostra, orgoglioso, i frutti della sua terra. Il campo però è rigoglioso: pomodori, insalate, zucchine, patate.

La presidente del groupement femminile di Ngarangou, insieme alla figlia

«Per noi l’acqua rimane la cosa più difficile da trovare». A vederlo, però questo appezzamento così verde non sembra sia stato strappato al deserto, l’unico indizio di questa lotta sono i sorrisi dei contadini che ci lavorano, segnati dal sole e dalla fatica. «Grazie a Coopi abbiamo costruito un sistema idrico, prima non avevamo i mezzi per fare funzionare le motopompe, il paesaggio era molto diverso, il nostro campo era piccolissimo. Adesso le cose sono migliorate, oltre alla terra ci hanno dato sementi nuove certificate e dei tecnici agronomi ci hanno fatto formazione», continua Tahir, spiegando che oggi i prodotti non bastano solo a sfamare le famiglie dei contadini ma rimane anche qualcosa da vendere al mercato, i ricavi, anche se modesti vengono reinvestiti nel campo, per acquistare utensili e pagare la manutenzione della motopompa. «Anche le nostre abitudini alimentari sono cambiate, mangiamo più verdura e abbiamo il mais per fare la farina. Le nostre mogli possono preparare pane e gateau». Quella di Tahir è una storia ricorrente tra i piccoli appezzamenti di terra vicino al lago. Qui moltissimi conoscono il nome di Coopi.

«I “groupement” sono una forma associativa che riunisce famiglie diverse per migliorare la produzione agricola e per entrare sul mercato», spiega Castronovo. «Ogni gruppo è formato da 25 membri, ognuno rappresentante di una famiglia. Noi abbiamo fornito sementi, utensili, sistemi idrici e una formazione costante a 40 di questi groupement, andando a coinvolgere 1.000 famiglie». Calcolando che in media ogni nucleo famigliare qui è formato da 6 persone, significa che il progetto di Coopi sta avendo un impatto su circa 6mila persone. «Questo è un territorio difficile, dove l’accesso all’acqua è un ostacolo ancora grosso. È stata dura. Abbiamo sofferto insieme ai beneficiari, ma iniziamo davvero ad avere dei risultati». A darne la prova, oltre alla verdura che cresce nel verde degli appezzamenti di terra in stridente contrasto con il paesaggio desertico circostante, anche la soddisfazione dei contadini che ti accolgono per mostrarti quello che sono riusciti a fare nascere nel deserto.

Contadine di un groupement femminile, sostenuto dal progetto di Coopi sulla sicurezza alimentare

Quella alla produzione agricola non è l’unica assistenza fornita da Coopi in questa zona. Sophia Gharbah ha 25 anni e quattro figli. «Ho avuto un “matrimonio precoce”. Mi hanno fatto sposare a 13 anni», mi racconta, mentre parliamo nella sua casa costruita con la paglia e col fango, nel piccolissimo villaggio Kikina, vicino al Lago, a 40 minuti di auto da Bol. Originaria di un villaggio al confine tra Ciad e Nigeria, è stata costretta a scappare con il marito e i bambini. «Quando Boko Haram è arrivato siamo corsi via. Abbiamo camminato per tre mesi, in cerca di pace. Ripartivamo ogni volta che sentivamo di essere in pericolo», continua. «Finalmente siamo arrivati qui e siamo stati accolti. All’inizio non parlavo neanche la lingua della gente di qui ma tutti ci hanno aiutato. Hanno condiviso il cibo che avevano e ci hanno aiutato a costruire la casa. La vita è dura, ma almeno qui abbiamo la pace».

Sophia è una delle beneficiarie di un'altra azione di Coopi, che ha visto affidare a 390 donne in uno stato di particolare vulnerabilità, tre capre ciascuna, un maschio e due femmine, con la prospettiva di creare dei piccoli allevamenti. Il 15% delle donne coinvolte dal progetto è composto da déplacé e rétournée. «Mantenere le capre è impegnativo, se non trovano niente da mangiare, allora mangiano quello che trovano per terra e spesso si ammalano», continua, spiegando che, anche in questo villaggio l’acqua rimane un problema. «Non è facile, perché anche loro hanno bisogno di bere. Nel villaggio abbiamo un pozzo, ma adesso la pompa è guasta, così beviamo l’acqua del lago, anche se non è potabile», eppure, nonostante le condizioni durissime, mi racconta dei piccoli miglioramenti.

«Fino a poco tempo fa, facevamo fatica a mangiare più di una volta al giorno, adesso va un po’ meglio e riusciamo a mangiare due volte e poi abbiamo il latte. Anche se non c’è abbastanza cibo, c’è sempre il latte da bere, per i bambini è importantissimo».

Quando Boko Haram è arrivato siamo corsi via. Abbiamo camminato per tre mesi, in cerca di pace. Ripartivamo ogni volta che sentivamo di essere in pericolo.

Sophia Gharbah, 25 anni, fuggita dalla Nigeria

Sophia Gharbah e 3 dei suoi 4 figli

Senza voltarsi indietro

In questo territorio complicatissimo, dove la sopravvivenza per moltissimi rimane una lotta quotidiana, Coopi opera coinvolgendo prevalentemente operatori locali e capi-progetto provenienti da altri Paesi africani. Oltre al programma di assistenza psicologica ai sopravvissuti di Boko Haram e a quello di sicurezza alimentare pensato anche per i locali, l’organizzazione ha avviato anche un progetto di educazione e protezione in 9 degli oltre 100 campi profughi del Paese.

«La mattina questa diventa una scuola, il pomeriggio invece facciamo attività psico-sociali», mi racconta Charlot Dabra Serfebe, responsabile del programma, mentre sotto un tendone, nel campo profughi di Kaya, a venti minuti di jeep da Bol, guardiamo decine e decine di bambini seduti per terra, intenti a colorare delle figure. «Sono scappati dagli attacchi, dalle violenze, hanno visto di tutto. Il gioco e il disegno sono strumenti di espressione fondamentali e a noi servono per rilevare eventuali traumi e disagi e definire un piano di assistenza adeguato». Proprio per garantire assistenza e protezione non solo ai bambini, ma a tutti, Coopi ha sostenuto la comunità nella costituzione di gruppi di protezione comunitaria nei diversi campi, sensibilizzando gli adulti sui temi più critici, da quali possono le possibili conseguenze delle violenze subite, alla violenza di genere, fino ai matrimoni precoci. «Si tratta di un comitato composto per metà da uomini e per metà da donne e ha il compito di vigilare sulla comunità e di rivolgersi a noi nel caso in cui registrino episodi di violenze sui minori o sulle donne. Fino ad oggi abbiamo preso in carico 102 casi, nel 95% di questi si trattava di bambini, la maggior parte affetti da disturbi post-traumatici e alcune vittime di matrimoni precoci».

Bambini del campo profughi di Flatari

L’assistenza consiste in attività di counselling, in assistenza medica e psicologica. Qui i bambini riescono anche a frequentare la scuola, l’insegnante è uno dei profughi. «Per ora abbiamo una capienza di sessanta bambini, ma continuiamo a ricevere richieste di inserimento. I genitori vogliono mandare a scuola i loro figli. Tanti vivevano in zone remote dove la scuola non c’era, per molte famiglie questa è la prima volta che hanno questa opportunità».

Lo stesso mi conferma anche Hawa Aqual, scappata dalla sua isola nel campo di Flatari. «Io non so né leggere né scrivere, ma i miei bambini qui riescono ad andare a scuola», racconta. Quando le chiedo se, adesso che la sua isola da Boko Haram è stata liberata, pensa di tornare indietro diventa di marmo. «Indietro non si torna».

Abbiamo perso tutto. Facevo il contadino e oggi non ho più un campo, non ho più niente, ma almeno qui c’è la pace.

Bukar Usuman, 39 anni, scappato con la famiglia da Boko Haram

«Ha dei ricordi troppo brutti», aggiunge Bukar Usuman, tra i pochi profughi di Flatari a parlare francese, diventato traduttore per l’occasione. Scappato da un villaggio al confine con la Nigeria, insieme alle due mogli (in Ciad la poligamia è comune n.d.r.), ai nove figli e ad altre decine di persone del suo villaggio, anche lui è d’accordo con Hawa. «Abbiamo perso tutto. Il mio lavoro…facevo il contadino e oggi non ho più un campo, non ho più niente, ma almeno qui c’è la pace», mi dice. «Ci sentiamo sicuri. Anche se non ci fosse più il pericolo terrorismo, non tornerei mai nel mio villaggio. Qui c’è una scuola. Noi siamo analfabeti ma adesso i nostri figli stanno imparando». Usuman è “agent protecteur de communité”, un ruolo di congiunzione fondamentale tra Coopi e chi abita qui. È lui che, insieme ai cooperanti dell’Ong, contribuisce a formare e la popolazione sui temi più delicati. «Coopi ci ha dato un grosso aiuto. Abbiamo fatto sensibilizzazione sui matrimoni precoci, sulle diverse forme di violenza e sulla malattia mentale. Adesso le persone sanno che se si sta male si può chiedere aiuto».

Una contadina di un villaggio vicino a Bol, insieme al nipotino

Le condizioni di vita a Flatari sono durissime, trovare riparo dal caldo feroce del deserto sembra impossibile e l’acqua rimane ancora un bene rarissimo, eppure per molte persone arrivate qui, il campo profughi rappresenta la prima inaspettata occasione di trovare un’opportunità per migliorare il proprio futuro.

«È una situazione molto complessa. Da un lato la maggior parte dei profughi hanno visto e subito di tutto. Traumi terribili, violenze inumane. C’è chi ha visto uccidere membri della famiglia davanti agli occhi», spiega Freddy Bigabwa Birheganyi , responsabile dell’assistenza psicologica ai profughi per Coopi. «Però questo non è l’unico aspetto. Molte di queste persone vivevano i luoghi remoti e isolati. Il fatto di trovarsi per la prima volta vicino ad un altro centro abitato, conoscere persone diverse, avere accesso alla scuola, sono tutte cose che stanno trasformando la direzione della vita di queste persone. Spingono soprattutto i più giovani a cambiare prospettiva», continua Freddy. «Per la prima volta stiamo iniziando a sentire i ragazzi parlare di progetti futuri e il futuro prima sembrava qualcosa di inimmaginabile fino a pochissimo tempo fa. Questa è l’altra faccia della tragedia. La prova di una resilienza straordinaria che gli esseri umani possono avere».

Testi, foto e video di Ottavia Spaggiari

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it