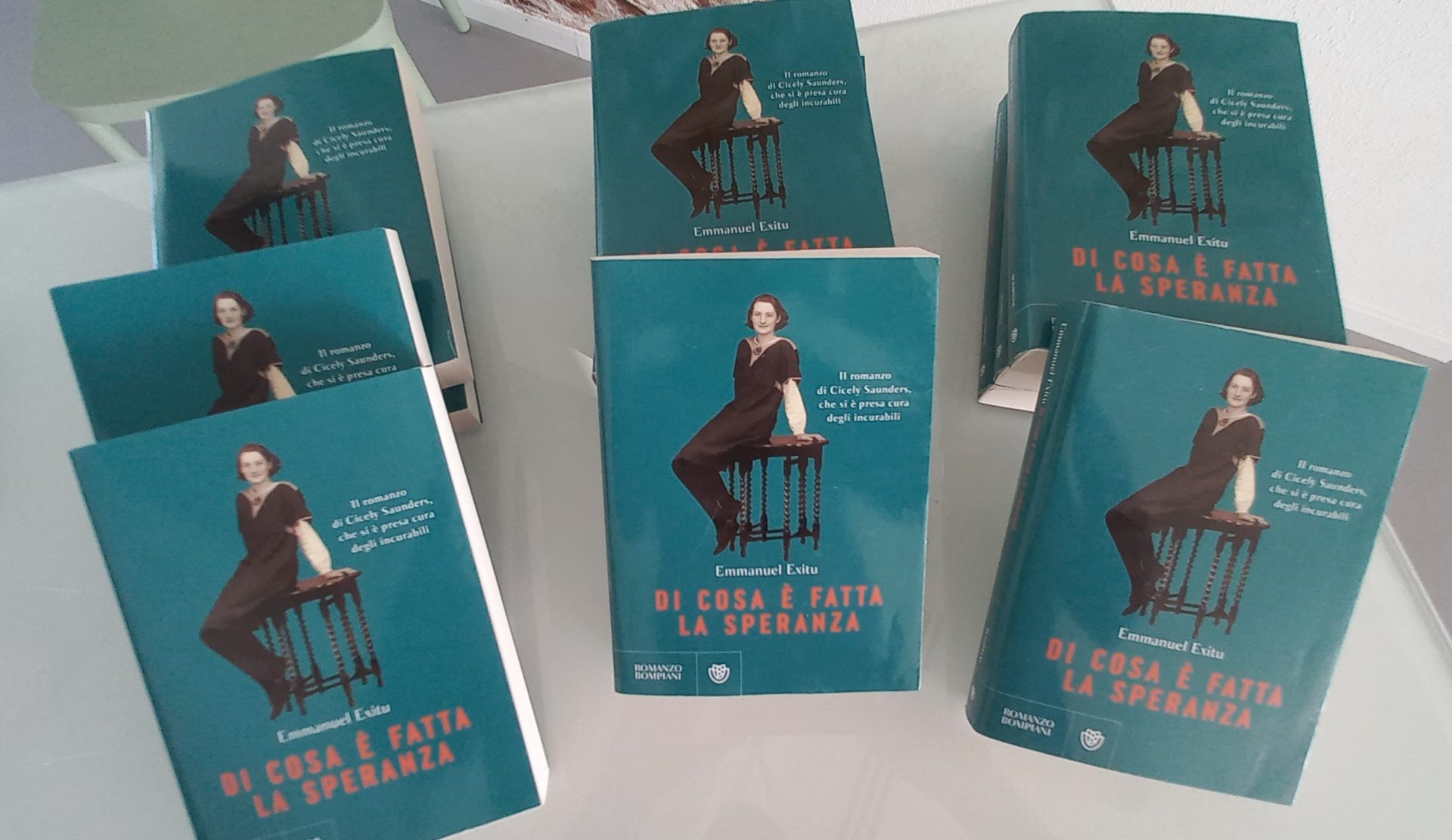

L’amore per il Paziente. Sì, con l’iniziale maiuscola. Come la U di Umanità. Un amore viscerale che è andato oltre a quello, immenso, per la medicina. Oggi, sabato 22 giugno, corre il 106esimo anniversario della nascita di Cicely Saunders, una straordinaria donna di Barnet nata nel 1918 e morta nel 2005. Ha diffuso gli hospice e le cure palliative in tutto il Regno Unito e poi nel mondo intero, sfidando l’ottusa mentalità dei baroni di allora e la pigrizia del personale sanitario che non amava le novità. E quelle erano novità scomode, perché restituivano la dignità a chi l’aveva perduta a causa del disinteresse di medici e infermieri. La vita di Cicely è raccontata abilmente da Emmanuel Exitu nel suo bel romanzo “Di cosa è fatta la speranza” edito da Bompiani (422 pagine). Lo abbiamo intervistato a Settimo San Pietro (Cagliari) in occasione della presentazione del libro all’hospice Madonna di Fatima.

Exitu, lei è noto come autore televisivo e drammaturgo. Come mai si è voluto cimentare in questa esperienza letteraria?

L’ho scritto in tre anni. E l’ho voluto fare perché, quando si parlava di fine della vita, nel dibattito pubblico si accendeva un’unica luce: quella dell’eutanasia. Dentro di me mi dicevo: possibile che non esista una risposta che sia piena di ragione a un problema così grande? In precedenza, avevo fatto un documentario sull’Aids. Un medico di Forlì mi invitò a presentare quel lavoro. Lui si occupava di cure palliative. Mi ha incuriosito, ne abbiamo discusso e mi ha spiegato che la svolta in quel campo si chiamava Cicely Saunders.

Cioè, colei che si è presa cura degli incurabili.

Esattamente. In Italia c’era pochissima letteratura in proposito, così nel 2017 sono andato in Inghilterra per frugare negli archivi e nelle biblioteche. Un lavoro intenso ma molto coinvolgente, al punto che ho preso l’unico colpo di fulmine della mia vita per una donna che era morta dodici anni prima e che non ho mai incontrato personalmente. Al King’s College ho scattato 1.507 fotografie di documenti vari su Saunders, avevo perso la sensibilità del dito a furia di fare click. Ma ne è valsa la pena perché ho messo insieme tutti i pezzi del puzzle. Ho cominciato a scrivere senza pausa, sino a quando ho trovato la “voce”.

Il suo racconto fa trasparire una certa fatica interiore.

Intanto mi sono dovuto immedesimare nel protagonista, che in questo caso è una donna, per giunta molto particolare. Aveva delle caratteristiche che me la rendevano molto simpatica: era testarda e determinata come le donne sarde (sorride, ndr). Quando ho terminato la stesura del testo, l’ho inviato a diverse case editrici e l’ha spuntata la Bompiani.

Avete superato le diecimila copie vendute e conquistato l’accesso alla fase finale del Premio letterario “Giovanni Comisso” 2024. Una bella soddisfazione.

Siamo alla quarta ristampa. La notizia di essere stato inserito nella terna finalista per la narrativa mi è giunta del tutto inaspettata, non era un mio obiettivo. Fa piacere, certamente, ma non ho scritto il libro per inseguire riconoscimenti di tale levatura.

Tutto ciò significa che ha toccato il cuore di tante persone.

Il mio obiettivo era quello di scrivere un buon libro, e spero di esserci riuscito. Non volevo fare un saggio sulle cure palliative, ho preferito la modalità del romanzo e pare che i lettori lo stiano apprezzando. Da gennaio giro in lungo e in largo per l’Italia. Spesso, alla fine degli incontri, mi avvicinano delle persone: chi chiede una dedica, chi una foto ricordo. Ma la cosa più commovente è che vengono malati, familiari di persone decedute e anche medici, e mi dicono semplicemente: grazie!

E questo perché, secondo lei?

Perché la gente si sente raccontata in maniera autentica, onesta e completa nel dolore che hanno vissuto o stanno vivendo. Io sono stato leale nel partecipare a questa situazione, l’ho davvero vissuta sulla mia pelle e nel mio animo. Non ho tolto un milligrammo di dolore. Ho sempre avuto un conto aperto con la speranza: in precedenza ho raccontato l’Aids, la Sla e altre situazioni che mi facevano chiedere dove fosse possibile attingere la speranza, laddove sembra che non ci sia questa opportunità.

Al titolo “Di cosa è fatta la speranza” sembra mancare il punto interrogativo.

La speranza esiste, perciò si può descrivere. In verità, all’inizio avevo messo il punto interrogativo alla fine del titolo, ma l’ho tolto immediatamente. Noi, persone moderne, di fronte al dolore solitamente siamo abituati a scappare. Non abbiamo gli strumenti per affrontare il dolore e la morte, è una cosa che avverto dentro il mio cuore e mi infastidiva parecchio. Incontrare Cicely e immedesimarmi in lei è servito a darmi delle risposte.

Per quanto sembri paradossale, il suo libro è un inno alla vita. Parlare di speranza significa esaltare la parte migliore della nostra esperienza terrena.

Io cerco di esaltare tutto, anche la parte più dolorosa. Prima di Saunders si pensava agli hospice come luoghi in cui si va a morire. E accade anche adesso. Lei invece diceva che sono luoghi di vita. E lo diceva non perché fosse pazza, bensì perché sapeva di cosa stava parlando. Nel corso dei tanti incontri fatti negli ultimi mesi, sono venuto a contatto con tante storie belle, piene di vita sino all’ultimo istante. Ed è una cosa che risuona dentro di me. Cicely si è inventata un modo per poter essere compagna, con una compagnia densa di significato e di scienza. Prima di lei, chi non poteva guarire era abbandonato dalla medicina.

Perché, si diceva, era inutile perdere tempo con loro.

Cicely è stata la prima a fare uno studio scientifico sul trattamento del dolore. E tuttora, nelle linee guida del trattamento del dolore da tumori, la sua procedura è considerata il gold standard. Lei ha introdotto nella medicina una cosa che prima non c’era, il concetto di dolore totale, che è fatto di quattro dimensioni: fisica, e infatti ha pensato a un modo per impiegare la morfina in maniera differente, senza passare dallo stordimento determinato dal farmaco sino ai dolori atroci che non ti facevano mai essere te stesso; psicologica, perché il paziente non può più fare le cose in cui prima si riconosceva; relazionale, perché con il paziente si ammalano tutti i rapporti significativi (e il palliativista si deve occupare anche di questo dolore); spirituale, anch’essa contemplata nelle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità – Oms. Quest’ultimo tipo di dolore sorge nella ricerca del senso, che è una sfida. Essere in ricerca significa essere vivi. Ecco perché dentro gli hospice si dipanano tante storie di vita. Rita Levi Montalcini ha detto che, quando noi non siamo più in grado di aggiungere giorni alla vita, possiamo aggiungere più vita ai nostri giorni. Io cerco di farlo tutti i giorni. Anche ora.

Parliamo della qualità della vita, più che del tempo.

Sì, ma non solo. Questo aspetto del tempo ricorre nel romanzo, tanto che Cicely nel libro a un certo punto dice che il tempo non si misura con il ticchettio delle lancette ma con i battiti del cuore. Questo tipo di misurazione si lega all’idea di Sant’Agostino che ben conosciamo: il tempo è la dimensione dell’anima. Questa riscoperta riguarda tutti, anche i non credenti. Il grande scrittore Carlo Emilio Gadda, sul letto di morte si faceva leggere “I promessi sposi”: era un trattamento del dolore spirituale. Ognuno può farlo con qualunque genere di lettura, anche con il manuale per prendere la patente, se vuole. Negli hospice moderni si fa arteterapia, musicoterapia, aromaterapia. Molta gente si chiede: ma a che cosa servono? Beh, se rinfrancano lo spirito di un paziente, significa che hanno un loro perché.

“La parola è parte della cura (…), è l’ago prima di ogni ago, che penetra la pelle dell’anima. (…) Cicely si è accorta che davanti al malato diventa tutto semplice, più misterioso e insieme più chiaro: l’anima conduce al corpo, il corpo conduce all’anima. Non ci sono alternative”. Sono soltanto alcuni frammenti di un libro che tocca davvero il cuore del lettore e che vi consigliamo di leggere. Alla fine, vi innamorerete anche voi di Cicely Saunders.

Credits: foto a cura di Luigi Alfonso

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.