«Prenditi il diritto di sorprenderti», scrisse una volta lo scrittore Milan Kundera. E Andrea Serra questo diritto lo ha esercitato tutto, inconsapevolmente ma con costanza. Cagliaritano, 62 anni tra un mese, ne ha già trascorso 26 nella scuola, di cui 20 in un ospedale del capoluogo isolano. Esattamente al Microcitemico di Cagliari, dove tuttora segue poco meno di 30 bambini della primaria. Il racconto della sua esperienza parla delle gioie e dei dolori che 800-900 insegnanti affrontano quotidianamente nelle scuole ospedaliere italiane.

Come è nata la decisione di insegnare in una struttura sanitaria?

Per caso. Dopo aver trascorso quattro anni in una scuola elementare di Dolianova, a mezzora da Cagliari, sono tornato nella mia città per insegnare francese. Al termine del secondo anno scolastico, però, ho fatto i conti con la riforma Moratti: chi non insegnava la lingua inglese, doveva essere ricollocato. A quel punto, tra le preferenze da me segnalate all’allora Provveditorato agli studi, ho inserito l’ospedale Microcitemico che, formalmente, fa capo all’Istituto comprensivo “Giusy Devinu”. Mi hanno accontentato, non era una mission impossible: in Sardegna siamo appena 25. E sono ancora lì.

Aveva già le idee chiare circa il suo futuro professionale?

No, non sapevo come funzionasse la scuola in ospedale, ma in precedenza avevo maturato dieci anni di esperienza da educatore di comunità con la cooperativa Kadossene: ho pensato che potessi mettere ulteriormente a frutto la mia formazione basata sulle relazioni d’aiuto e interpersonali.

Probabilmente aveva anche una sensibilità fuori dall’ordinario.

Avevo sicuramente la curiosità di vedere quanto avrei potuto incidere in una realtà di estrema marginalità, che in tanti tengono a debita distanza. Ho un’attenzione verso il sociale maturata sin da quando, giovanissimo, decisi di fare quasi due anni di servizio civile da obiettore di coscienza. Oltre a questo, ho fatto alcuni anni di volontariato. La strada evidentemente era segnata dall’educazione ricevuta in famiglia.

È partito a fari spenti, più con la curiosità che con tanti dubbi. A distanza di tanti anni, come può definire questa esperienza?

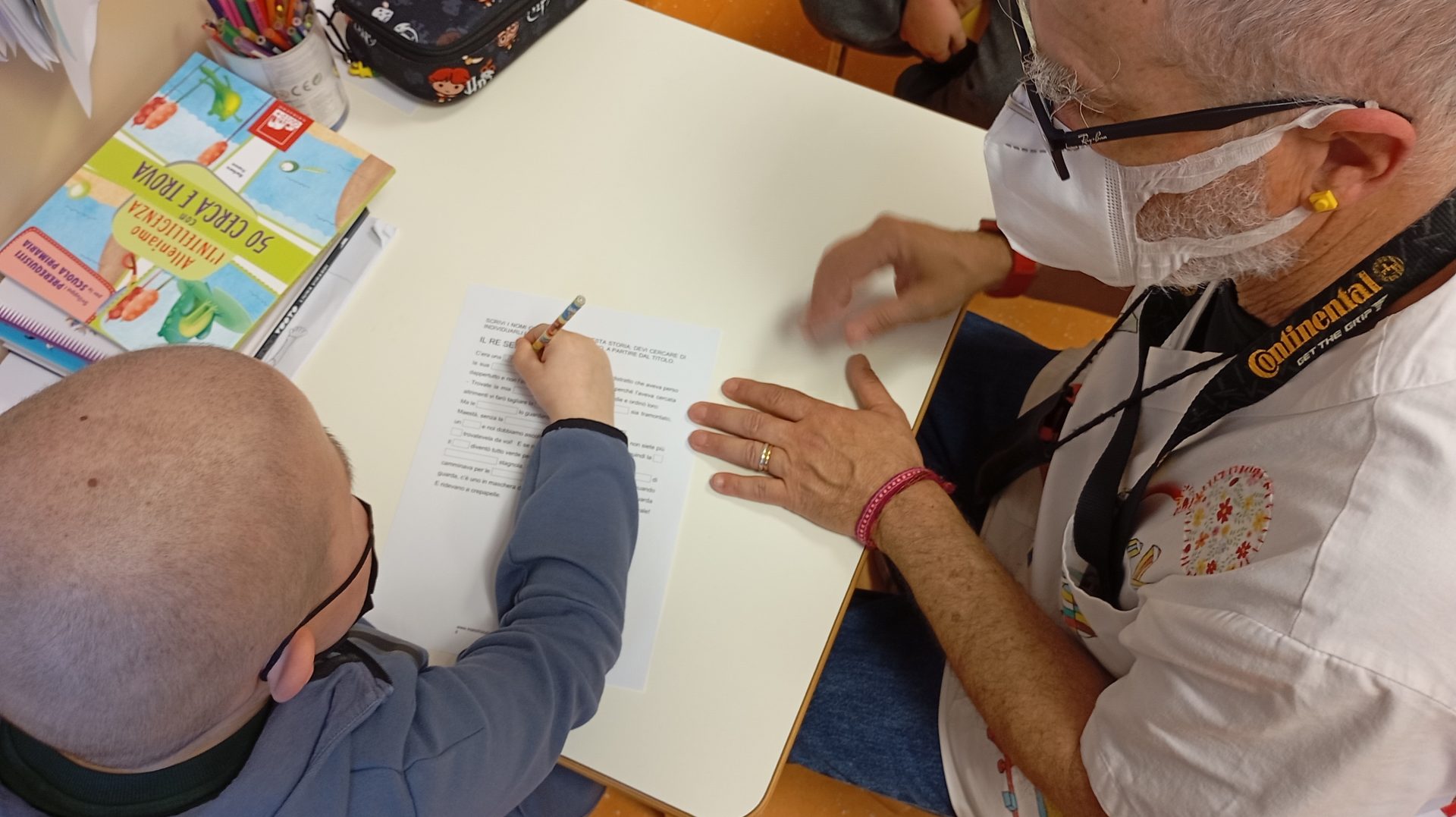

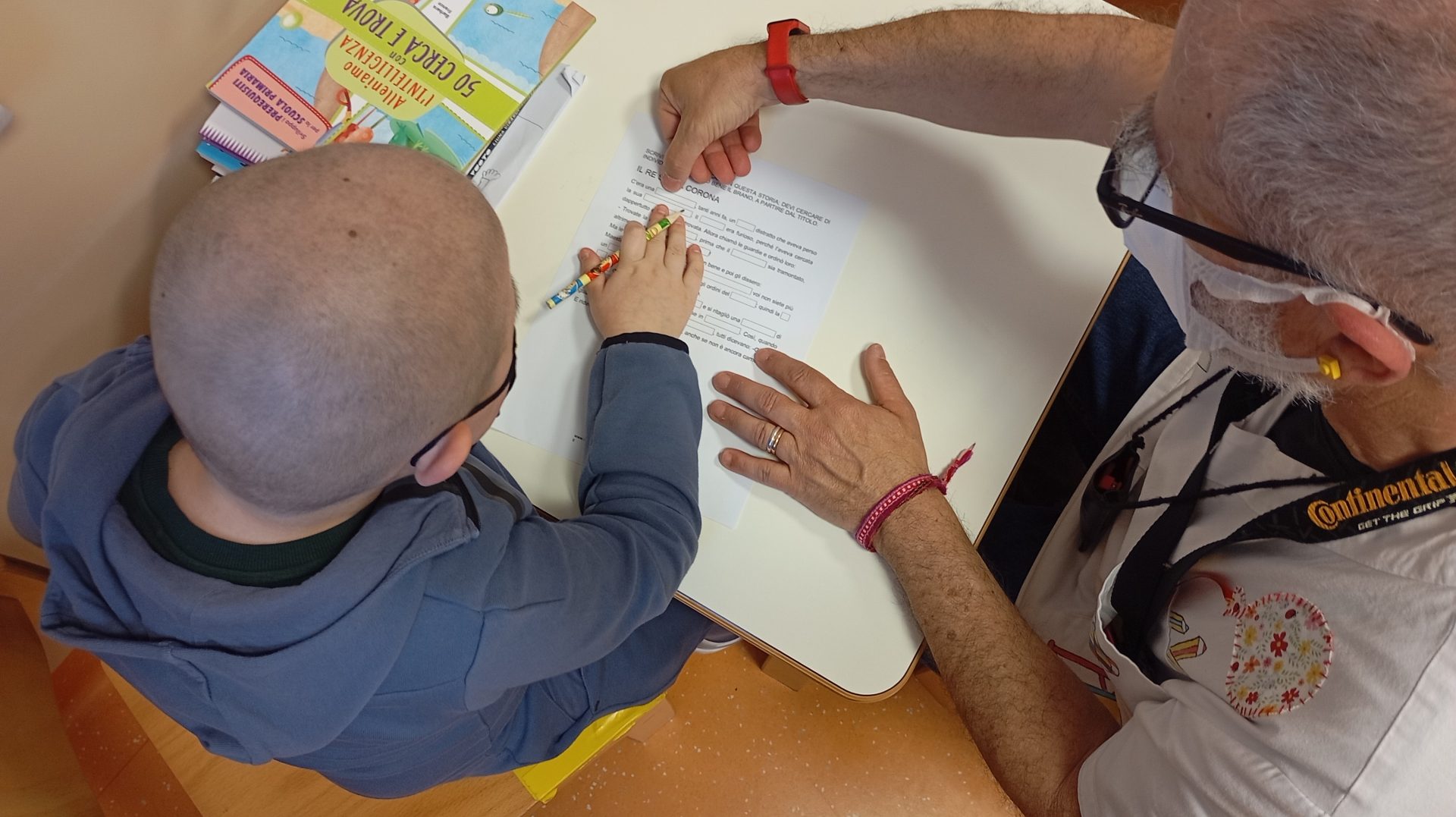

Ho trovato un mondo che non conoscevo, soprattutto gli ospedali pediatrici. Più che scoperto, ho rinforzato alcune idee: i bambini hanno risorse straordinarie, tutti gli esseri umani hanno risorse inspiegabili a loro stessi. Io lavoro prevalentemente in Oncoematologia pediatrica, e quei piccoli pazienti spesso sono costretti a stare lontani per lungo tempo dalla scuola tradizionale e anche dalla famiglia e dagli amici. Inizialmente, non pensavo che sarei stato in grado di avere tanta forza per portare avanti questa esperienza. Ho pure capito che la scuola in ospedale aiuta ad assolvere contemporaneamente al diritto allo studio e alla salute: io e gli altri operatori abbiamo compreso che fare scuola significa curare, non solo educare, fare pedagogia e apprendere. Non è terapia, è cura di numerosi bambini da parte del mondo adulto. Inoltre, ho visto tante persone mettere i propri talenti a disposizione di queste creature. Purtroppo a volte, dall’alto, non si ha la dovuta percezione della realtà.

Di quale strumento c’è maggiore necessità in quel contesto?

Di ascolto. Ma questo vale un po’ per tutti, in particolare per le persone più fragili. Cerco sempre di trasformarmi in “orecchio”. Negli ultimi anni, nella nostra società, sono emersi alcuni termini: resilienza, di cui troppo spesso di abusa, ed empatia. Ma prima di quest’ultima c’è l’ascolto: senza questo, si empatizza con quello che pensi sia l’altro ma non con quello che l’altro è realmente. Non si può mai dare niente per scontato, ogni individuo fa storia a sé. Accade anche con le terapie: lo stesso trattamento, per alcuni funziona al cento per cento, per altri al 50 per cento, per altri ancora non funziona proprio.

Tra i tanti momenti che ha vissuto in quel contesto, qual è stato il più bello?

Sono tantissimi, difficile dirlo. Ne racconto due perché sono simbolici. Nei giorni scorsi, parlavo con due bambini: uno di 5, l’altro di 6 anni. Non erano molto soddisfatti dell’alimentazione dell’ospedale. Così ho suggerito loro di provare a scrivere il menu preferito, naturalmente tenendo conto che non è detto che l’azienda ospedaliera possa accogliere le loro richieste. Si sono messi d’impegno e, nonostante siano molto piccoli, hanno subito escluso gli alimenti per loro nocivi. I loro desideri difficilmente saranno esauditi, ma è importante l’impegno che ci hanno messo. Si sono sentiti protagonisti senza conoscere l’esito finale. Sono consapevoli che, non necessariamente, si ha indietro tutto ciò che si è investito in spirito critico e cittadinanza attiva. Una lezione di vita, insomma.

E il secondo esempio che citava prima?

Dieci anni fa, una bambina espresse il desiderio di incontrare la sua cagnetta. Quella bimba veniva da un ricovero lungo, e noi adulti sapevamo che purtroppo il suo destino era segnato. Facemmo di tutto per accontentarla: lei fece una richiesta formale, la direzione sanitaria la accolse e l’incontro avvenne con le modalità corrette. Non solo: la bambina e un altro paziente di poco più grande, suggerirono di introdurre al Microcitemico la pet therapy. Che, da allora, si svolge regolarmente. Non posso dire che sia stato il giorno più bello, ma quando un adulto si mette all’ascolto di un bambino e cerca di trovare le soluzioni ai suoi bisogni, si va molto oltre il desiderio iniziale. In quel caso, gli adulti che si sono mossi sono stati tanti. Questo è il concetto di comunità.

A un insegnante, nella quasi totalità dei casi, capita una volta nella vita professionale o forse mai di perdere un alunno a causa di una malattia o di un incidente. Voi, che insegnate in un ospedale, purtroppo avete a che fare con ben altre statistiche. È questo l’aspetto più doloroso che deve affrontare?

Da un lato, sicuramente sì. Anche se va detto che, negli ultimi anni, le cure stanno migliorando la qualità della vita di tanti piccoli pazienti o addirittura li stanno guarendo del tutto. Ma ho visto morire tanti bambini, e uno sarebbe stato già troppo. La cosa che più mi fa stare male è quando mi rendo conto che un bambino, e con lui la sua famiglia e noi operatori, vede la malattia come una frattura tra il prima e il dopo: quelle fratture prima o poi si ripropongono nella loro vita, se non vengono superate. Allo stesso tempo ho avuto lo stupore di vedere che alcune vite che si sono concluse, hanno mostrato una linea di continuità in cui si vedeva in ogni momento che c’era un pezzo del dopo. Il senso di un cammino che proseguiva.

Quanti bambini segue, in questo periodo?

Una quindicina circa in maniera costante e una decina saltuariamente perché entrano ed escono dall’ospedale, magari per le visite di controllo periodiche.

Le hanno mai fatto una domanda che l’ha presa in contropiede?

La domanda più spiazzante, in assoluto, è: ma io posso morire? Da un bambino di otto o nove anni, te la puoi aspettare ma è sempre difficile trovare la risposta giusta e che sia in sintonia con la gestione di queste situazioni da parte dei genitori. A volte, certe domande diventano il pretesto per parlare della morte di un familiare, per esempio i nonni, passando prima dal proprio animale domestico, sia esso un cane, un gatto o un criceto. Sono convinto che, quando i bambini chiedono, bisogna rispondere. Ma bisogna saper ascoltare con attenzione la domanda per capire dove quel bambino è in grado di arrivare in quel momento. A volte mi capita di prenderla un po’ alla larga.

Come è cambiato Andrea Serra in questi 20 anni di insegnamento in ospedale?

Se dicessi in tutto, forse esagererei. Ma non più di tanto. Sino all’età di 28 anni, avevo una repulsione per le salme, a causa di un evento traumatico vissuto da bambino. Al Microcitemico ho capito quanto sia importante essere presenti, accompagnare questi bambini nell’ultimo tragitto della loro vita. Ci sta, dunque, che io li guardi in faccia e li saluti. Più in generale, si è aperto un mondo di opportunità: quando lavori per dieci mesi con un bambino, vedendolo tutti i giorni e conoscendo anche la sua famiglia, si crea un sistema di relazioni che è una ricchezza incredibile. E questo benché io rimanga l’insegnante: è importante che ciascuno mantenga il proprio ruolo. Negli anni sono diventato una sorta di magazzino di storie, regali, parole, pensieri, sollecitazioni, persone che mi hanno costretto o indotto a guardare la realtà in un certo modo, che magari mi sfuggiva. In sintesi, ho imparato tre cose: diventare “orecchio”; dove due o tre sono seduti a imparare, c’è scuola; e sinché c’è vita non c’è speranza, ma c’è vita.

Queste emozioni le ha racchiuse nel libro “L’altalena” (edizioni Bookabook) e poi nell’omonimo spettacolo teatrale che porta in giro per la Sardegna.

Racconto queste storie in quanto mi sono posto una domanda: perché soltanto le persone che vivono dentro quella realtà possono nutrirsi di tale ricchezza? Non solo: alcuni protagonisti di queste storie non ci sono più e non possono raccontarle di persona. Ecco, queste sono due modalità per restituire quanto ho ricevuto. Sempre più di frequente, mi capita di essere contattato dai genitori di miei ex alunni che mi chiedono di portare lo spettacolo nel teatro del loro paese, nella loro scuola o nella parrocchia. Fa bene a loro, fa bene a tutti.

L’altalena fa pensare agli alti e bassi della sua esperienza in ospedale.

Anche. Ma ci sono tante chiavi di lettura. Per esempio, l’altalena ci mostra sia il cielo, sia la terra: nel suo ondeggiare, un elemento richiama l’altro. A volte esco da una stanza in cui c’è un bambino malato terminale e poi incontro un bambino che sta per fare rientro a casa. Certo, in alcuni momenti si fa fatica a vedere la parte più alta dell’altalena. Ma questo gioco ci insegna a restare ancorati sulla terra, pur mantenendo uno sguardo sul futuro che è carico di possibilità.

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.