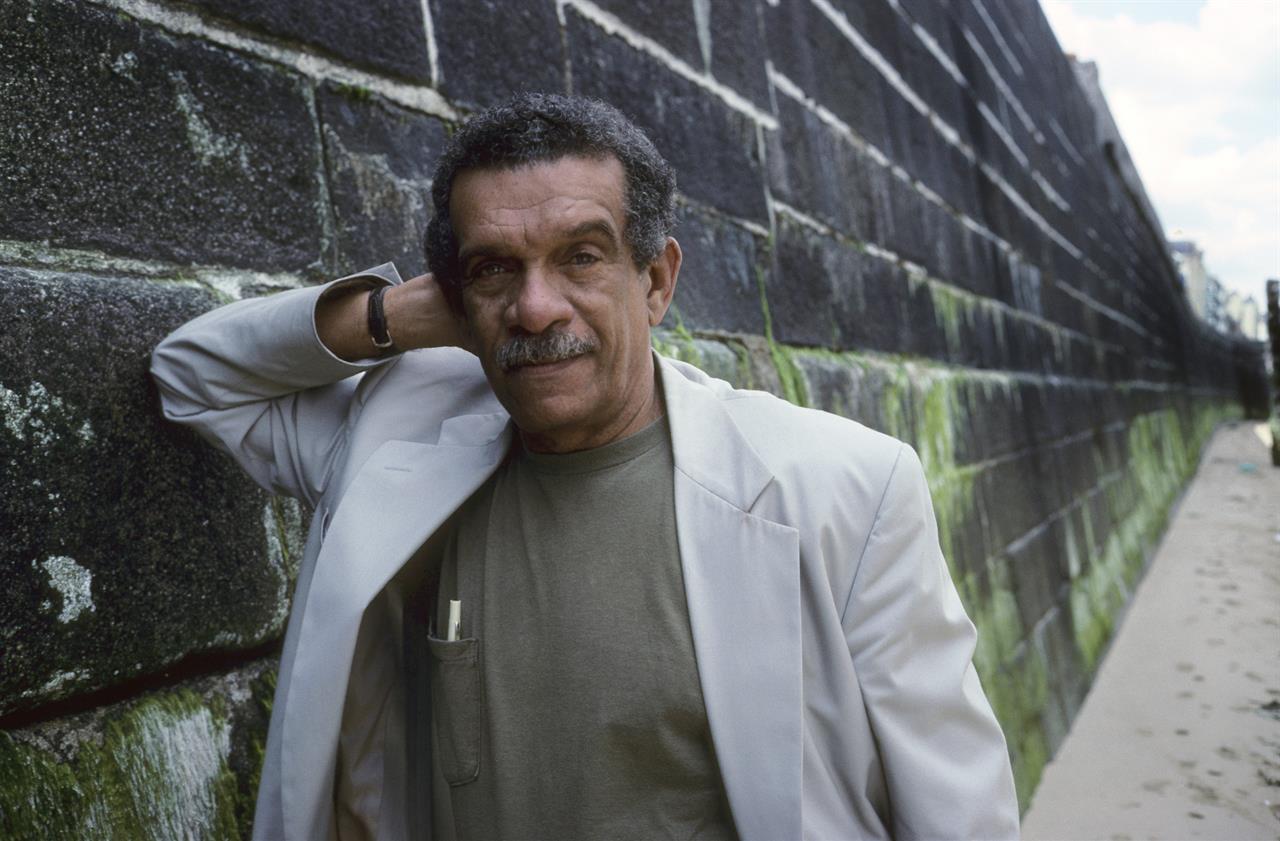

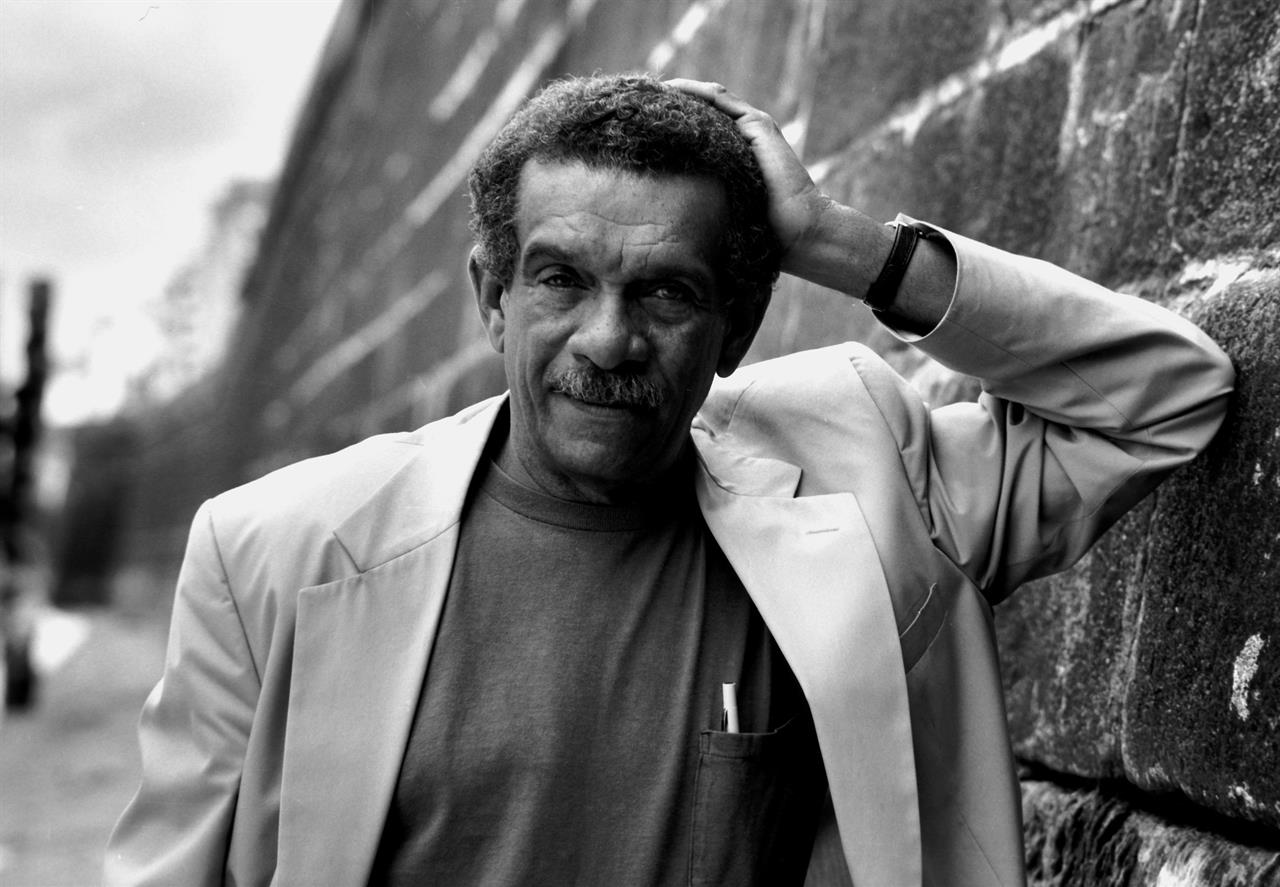

Fino al 1992, quando gli venne conferito il Nobel per la letteratura, il nome di Derek Walcott circolava in Italia soltanto tra uno sparuto e ristretto gruppo di specialisti di letteratura caraibica. Strano destino per un poeta il cui esordio risaliva al 1948, con 25 Poems, e che per più di vent’anni è stato al centro di un profondo rinnovamento della scena teatrale di lingua inglese, in primo luogo come autore di numerose pièce (su tutte Ti-Jean e i suoi fratelli, Sogno sul monte della Scimmia o la giovanile Henri Christophe, dedicata all’omonimo leader rivoluzionario haitiano) e poi come fondatore e direttore del Trinidad Theatre Workshop. Nato nell’isola di Santa Lucia nel gennaio 1930, docente a Harvard, Walcott è oggi un nome meglio conosciuto al grande pubblico, che in questi anni ne ha apprezzato sia l’opera poetica – dall’antologia Mappa del nuovo mondo, fino all’epico Omeros o Prima luce, tutti da Adelphi – sia la sua inesausta vena di lettore-viaggiatore e la presenza costante che lo vede spesso impegnato in reading e letture.

Sono solo un nero caraibico che ama il mare, ho avuto una solida istruzione coloniale, in me c’è dell’olandese, del nero, e dell’inglese e o sono nessuno o sono una nazione

Derek Walcott

C’è una frase di Joyce che spesso viene associata alla sua opera, quasi ne costituisse una delle chiavi di volta. La storia, scrive Joyce, «è l’incubo dal quale tento di svegliarmi». Quale è il suo rapporto con temi e tempi, spesso sfasati, della «storia»?

Joyce era irlandese e per gli irlandesi il legame con la storia è alquanto delicato. Lo stesso potremmo dire per chi proviene dai Caraibi. Esiste in effetti un parallelismo tra la storia dell’Irlanda e quella dei Caraibi. Un parallelismo comune originato alla dominazione inglese. Più che di oppressione, infatti, dovremmo probabilmente parlare di una dominazione dei Caraibi da parte dell’Inghilterra, e questo è già un primo problema da affrontare, anche in termini linguistici. Tornando alla frase di Joyce, c’è da rilevare che lui parla da due punti di vista. Parla come artista, ma parla anche come cittadino. Il punto chiave è proprio questo: che cosa ci si aspetta generalmente da uno scrittore irlandese? Che cosa ci si aspetta da uno scrittore caraibico? La risposta è semplice: ci si aspetta che ridia un senso alla storia del proprio paese, che fornisca un’altra versione dei fatti e ne riscriva la cronologia. Per un caraibico, il tema chiave di tutta la questione, quello che in sé probabilmente ne condensa molti altri, è ovviamente il tema della schiavitù. Forse per questa ragione, la storia è un «incubo», ma un incubo da cui non si può – né spesso si vuole – scappare. È comunque un peso che grava sullo scrittore irlandese, come su quello caraibico. Al pari di un altro peso: quello dell’attesa. Ritorna dunque la domanda del che cosa ci si aspetti da uno scrittore irlandese o da uno scrittore caraibico, in quali orizzonti di aspettative siano inscritti i loro lavori e la loro stessa presenza. Generalmente, però, non ci si aspetta altro che scrivano qualcosa contro l’oppressione inglese o della schiavitù. Cercare di scappare da tutto questo è come cercare di liberarsi della propria ombra, mentre ci si trova in pieno sole. La questione centrale per Joyce – ed è a questo proposito che spesso mi riferisco alle sue parole – non è tanto quella della responsabilità della scrittura nei riguardi della storia, ma quella di escogitare se possibile una via di fuga, una maniera di evadere dalle restrizioni che quella storia gli impone. Non si tratta di evadere dal passato, è una questione di libertà. Libertà di scrivere su un dato tema storico, ma anche possibilità di non scrivere su quel medesimo tema. Ma è molto, molto difficile… la storia non è solo questione di ciò che è passato, ma è anche un’esperienza del presente. È da questo presente che si cerca, spesso invano, di risvegliarsi come spesso invano si spera di risvegliarsi da un incubo.

Nel poema «Tiepolo’s Hound» (Il levriero di Tiepolo, traduzione a cura di Andrea Molesini, Adelphi 2005), la nozione di esilio assume sfumature diverse. Nella complessa trama del poema, al viaggio di Camille Pissarro che da Saint-Thomas – nelle Antille danesi in cui è nato – prende la via di Parigi, si contrappone la figura del capitano Alfred Dreyfus, che dalla Francia viene cacciato con accuse infamanti di alto tradimento, rinchiuso nell’Isola del Diavolo e condannato – come lei scrive – «al proprio paradiso». Quello dell’esilio è un tema molto presente nella sua opera, potremmo associarlo a un tentativo di risveglio da quell’incubo storico cui accennava prima?

Pissarro è nato nei Caraibi, ma da lì è partito per l’Europa. Se n’è andato volontariamente a Parigi per dipingere, là si trovavano i pittori che lo interessavano, là si faceva esperienza, c’erano mercanti e un mercato per l’arte, ma non è questo il punto della questione. Quello che mi sono chiesto è, per esempio, che cosa ne sarebbe stato di lui se fosse rimasto. Come sarebbe cambiato il suo modo di descrivere paesaggi? La sua tavolozza, quali colori avrebbe compreso? Oppure, rovesciando la questione: quanto di caraibico permane nella sua opera, incrostato sulla sua tavolozza, anche dopo la partenza per la Francia? Ricordiamoci che Camille Pissarro ha avuto un’influenza determinante su Cézanne e Gauguin con i suoi colori e la sua luce. Ma è una luce che viene dai Caraibi, una luce che si è portato addosso come fosse un deposito di conoscenza inestirpabile e che nel Levriero di Tiepolo occupa un posto centrale. Di contro Dreyfus, il «Giuda di Francia», è l’«altro», quello che non sceglie di muoversi, di andare, di viaggiare, ma viene espulso, non solo fisicamente da un paese, ma anche in termini di identità. Anche Pissarro, in quanto sefardita, conosceva le «ferite dell’identità». Ma la Francia, per Dreyfus, è fin dal principio come una terra a cui sa di non appartenere. Come ho scritto nel Levriero di Tiepolo: «Dreyfus fu condannato al proprio paradiso: i Caraibi, al largo della costa di Cayenne, sull’Isola del Diavolo, dove, se muore, muore nel mare e nel sole, una fine invidiabile».

Il linguaggio, per un poeta, è questione di melodia personale, individuale. Perché scrivo in inglese? Io scrivo sì in lingua inglese, ma la melodia di quell’inglese, la sua accentazione, è caraibica. Potremmo anche dire che non scrivo in inglese, ma non cambierebbe nulla. Poeticamente, le lingue non sopravvivono allo stato neutro e asettico, allo standard a cui vorrebbero ridurle taluni accademici. È ancora inglese? Certo che sì, ma impariamo a considerare le lingue come forme e forze vive, che necessariamente fuoriescono dai dizionari

Derek Walcott

Parte della critica inglese ha definito fin troppo «ordinario» questo lavoro. A tal proposito, lei ha ribattuto che l’ordinario, il consueto, ciò che in apparenza non eccede è precisamente «il miracolo», ossia l’eccezione assoluta. Ci può spiegare meglio questa sua definizione di «ordinario»? In effetti è un rimprovero che venne mosso dalla critica del tempo anche a Pissarro, considerato troppo radicale nella sua vita politica – è nota la sua professione di fede anarchica – e troppo accomodante in quella artistica.

Esistono pittori, così come esistono poeti, che traggono ispirazione da elementi del quotidiano e hanno quali soggetti le nature morte, gli oggetti di uso comune, le cose di tutti i giorni. Potremmo dire che guardano le cose e distillano arte attraverso il filtro della vita quotidiana. Chardin, Cézanne… abbiamo molti esempi. Anche per quanto riguarda Camille Pissarro potremmo, in effetti, sostenere la stessa cosa. Chiunque poteva vedere le cose che vedeva lui. Il paesaggio era lì, con la sua luce, i suoi colori, i suoi movimenti spesso impercettibili. Ma proprio nella capacità di cogliere movimenti e momenti all’apparenza scontati o impercettibili sta la sua grandezza. Una grandezza «ordinaria» o non piuttosto una capacità per nulla scontata di illuminazione poetica? La poesia come la pittura, o quanto di poetico c’è nella pittura e viceversa, non toccano forse e al tempo stesso innalzano il «luogo comune»? A questo ho voluto alludere in alcuni versi del Levriero di Tiepolo: «Se ho intonato le mie tinte a un eccesso retorico / non fu per ambizione ma per toccare il sublime, / per innalzare il luogo comune sino alla sacralità / di oggetti resi radiosi dal lento smalto del tempo». Attraverso la tecnica, pittorica o poetica, attraverso il linguaggio della poesia o dell’arte, si compie questa sottile trasfigurazione, dell’ordinario nello straordinario. Ma tutto è già lì, il miracolo è inscritto nella vita di tutti i giorni.

In un suo scritto (Oltre l’ultimo cielo, Epoché), il palestinese Mahmud Darwish riserva alcune considerazioni interessanti al suo lavoro. Come dobbiamo considerare l’opera di Derek Walcott, si domanda Darwish? Un compimento della lingua inglese? Se è innegabile che Walcott, scrive Darwish, «abbia preziosamente arricchito quest’ultima, non per questo le è debitore della ricchezza della propria esperienza poetica. Egli non è il prodotto della lingua inglese, bensì una sorta di punto d’incontro di diverse culture, lingue, luoghi e tempi».

Il linguaggio, per un poeta, è questione di melodia personale, individuale. Perché scrivo in inglese? Io scrivo sì in lingua inglese, ma la melodia di quell’inglese, la sua accentazione, è caraibica. Potremmo anche dire che non scrivo in inglese, ma non cambierebbe nulla. Poeticamente, le lingue non sopravvivono allo stato neutro e asettico, allo standard a cui vorrebbero ridurle taluni accademici. Comunque è chiaro che il mio non è il linguaggio di un americano, di un australiano, di un canadese e, tanto meno, di un poeta del Regno Unito. C’è dunque da chiedersi che cosa sia questa lingua, trasfigurata e piegata in una melodia personale, attraverso un’inflessione caraibica particolare. È ancora inglese? Certo che sì, ma impariamo a considerare le lingue come forme e forze vive, che necessariamente fuoriescono dai dizionari.

Questo può dirsi anche del francese. Anche se per molto tempo la poesia antillana francofona è stata considerata più una corruzione della lingua «madre», che un suo arricchimento. In fondo, le espressioni «petit-nègre» e «charabia» sono nate in forma dispregiativa, per qualificare il parlato dei neri delle colonie. Un po’ è come se questa matrice ideologica persistesse ancora oggi…

È inutile che le dica che questa che alcuni chiamavano, e altri si ostinano ancora a chiamare, «corruzione» della lingua, è in realtà la sua forma viva e vitale. Non a caso ha prodotto poeti e scrittori del rango di Aimé Césaire o Patrick Camoiseau. C’è però da osservare che i francesi partivano da un assunto di base: quello dell’incorruttibilità della loro lingua, che in realtà è un latino corrotto, un latino inutilmente complicato da «barbari» con il culto dei dimostrativi. Il creolo, se lo consideriamo da questo punto di vista – si badi, lo stesso punto di vista di quegli «accademici» – è un processo rovesciato di semplificazione del francese. Asciugando la lingua la riporta alla sua freschezza, non direi «originaria», ma di base. Il paradosso è che, proprio ponendosi nell’ottica degli accademici di Francia, la prospettiva viene rovesciata e le strutture elementari della lingua rivivono proprio attraverso quello che occhi corrotti chiamano «corruzione». Lo snobismo, anche in questo campo, non porta a nulla. Baudelaire e Rimbaud non storcerebbero di certo il naso dinanzi alla «corruzione» creola. Ma loro si interessavano realmente alla lingua e alla sua vita, comprendendone gli intimi, necessari sommovimenti. Il problema sono certi accademici, ma in fondo loro non toccano la lingua viva, non la colgono nelle sue strutture e dinamiche, vorrebbero rinchiuderla nelle teche e nei musei. E lì farla morire.

PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA NEL 1992, DEREK WALCOTT È SCOMPARSO A CAP ESTATE IL 17 MARZO 2017. QUESTA INTERVISTA RISALE AL 2009, PUBBLICATA ORIGINARIAMENTE SUL QUOTIDIANO IL MANIFESTO (20 LUGLIO 2009).

In copertina: fotografia di Ulf Andersen/Getty Images

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it