Lesbo. Chiazze arancioni ammassate che riempiono le strade dell’isola greca. Collinette della memoria: sono i giubbotti di salvataggio, i “life jackets”. Ce ne sono circa 450mila in tutta l’isola. Si sono accumulati nel corso dei mesi. Qualche migrante l’hanno salvato. Qualcuno no. Eppure sono il segno tangibile che qualcuno li ha indossati. Lì dentro c’è un passaggio di vita.

«Quando ho preso per la prima volta in mano un giubbotto di salvataggio ho sentito che era reale. L’ho capito subito. Ad averceli in mano, a sentirne l’odore, il punto di vista cambia rispetto a quello che si ha quando si sentono le notizie al telegiornale. O si guardando le foto sulle riviste. Non è più solo statistica, ma diventa una questione personale. “Chi li ha indossati?”, “la vita di chi hanno salvato?”, “dove sarà oggi quella persona?”».

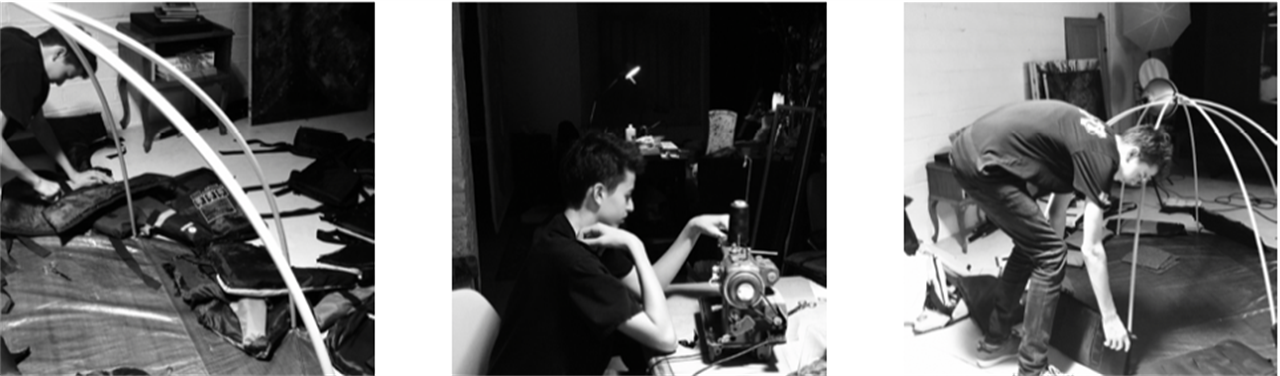

A raccontarci questa sensazione così fisica – viva – dei giubbotti di salvataggio è Achilleas Souras. 15 anni. Frequenta la scuola americana a Barcellona. Ma è nato a Londra ed ha vissuto a New York e ad Atene. «Ho origini austriache, britanniche, greche, italiane e tailandesi», spiega. «Mi piace viaggiare». I life jackets se li è fatti spedire da Lesbo. 300. E li trasformati in un igloo. L’istallazione adesso è esposta al Museo Marittimo di Barcellona. Il Moma di New York la vuole inserire nella prossima mostra cha ha in programma: “Shelters for Regugees”, un rifugio per i rifugiati, e anche la Saatchi Gallery di Londra vorrebbe esporre il progetto.

L’istallazione l’ha chiamata “Save Our Souls”. «È il segnale in codice internazionale che utilizzano le persone in caso di difficoltà estrema: SOS», spiega Achilleas. «Lo si usa soprattutto in mare. Anche se il nome letteralmente significa “salva le nostre anime”. Perché siamo tutti collegati; siamo tutti sulla stessa barca». Achilleas racconta di aver avuto fin da bambino quasi un ossessione per le costruzioni Lego.

«Riempivo la casa con quello che realizzavo. Volevo andare sempre più in alto». Save Our Soul è nato da un progetto scolastico “Refugiart”. «L’idea iniziale era disegnare proprio sul giubbotto di salvataggio. Poi ho pensato “perché non fare un rifugio?”. Volevo realizzare una struttura modulare, versatile e adattabile. In grado di dare riparo alle persone per 24 ore al giorno».

«L’ho pensato come qualcosa che potrebbe essere utilizzato per la prima accoglienza. Ma attualmente è piuttosto complicato usare il mio igloo così com’è come un rifugio. Naturalmente è impermeabile: l’ho lasciato all’esterno sotto la pioggia e l’interno è rimasto asciutto. Ci sono però diversi problemi rispetto al controllo della temperatura: dentro l’igloo ho fa troppo caldo o troppo freddo. Ma non mi scoraggio. Vorrei andare avanti con il progetto e spero che la mia struttura non resti solo nel campo del design e dell’ambito artistico. Dovrebbero essere prodotti materiali più semplici con cui costruire l’igloo e aiutare i profughi a sopravvivere nei primi giorni. Mentre aspettano che si metta in moto il canale dell’accoglienza».

Che un ragazzo di 15 anni riesca a sentore così forte l’emergenza e il peso di questa crisi umanitaria non è cosa da poco. «Non credo ci sia stato un momento specifico in cui mi sono reso conto che si trattava di una vera e propria crisi umanitaria. So solo che va avanti da troppo tempo. Il mio igloo è solo un esempio di come un giubbotto di salvataggio può significare molto di più. Voglio pensare più in grande e trovare un modo per recuperare e dare nuova vita ai life jackets. È anche una chiamata per la coscienza umana: per i profughi come per l’ambiente. Se li lasciamo abbandonati sulle spiagge continueranno ad inquinare».

La nuova vita dei life jackets

Testi di Anna Spena

Foto di Achilleas Souras

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.