Dopo la «rivoluzione del 2011, in Tunisia due tendenze si sono intrecciate, quasi fino a confondersi». La prima, spiegano Anna Migotto e Stefania Miretti nel loro Non aspettarmi vivo (Einaudi, pagine 254, euro 17,50), è stata la migrazione, la più grande che abbia mai colpito il Paese: otre 37mila ragazze e ragazzi sono partiti, clandestini, per l’Europa. La seconda, a lungo sottovalutata nel clima di euforia per le primavere arabe, è stata la fascinazione che verso chi restava cominciavano a esercitare i leader jihadisti. Una fascinazione diversa, rispetto al passato, capace di addensare, nei gangli stessi della subcultura e della cultura giovanile, una nuova forma di guerra santa, una sorta di jihad postmoderna o ipermoderna, sconosciuta a molti osservatori e in seguito sconfessata persino dalle vecchie leve del jihadismo. Di questa fascinazione, sono caduti e ancora cadono vittima migliaia di ragazzi. Sono loro i foreign fighters che, sempre più, al miraggio europeo preferiscono l’incubo di Raqqa.

Dalle loro voci, dalle loro storie e dalle storie dei loro cari, come recita il sottotitolo di questo lavoro davvero importante e cruciale, apprendiamo la banalità dell’orrore, la sua pedagogia, l’astuzia del male capace di costruire idoli di legno per riempire un vuoto. Un vuoto che il professor Abderrahman Hedhili, docente di storia e vice presidente della Lega tunisina per i diritti dell’uomo, intervistato da Migotto e Miretti, ritiene riguardare anche la società civile, non solo la politica. La società civile tunisina non aveva capito che cosa stava accadendo nel 2011 e, oggi che comincia a comprendere, non ha risposte da dare.«Non ci sono idee, non c’è una visione, non c’è un programma: niente di niente. Chi dice altro mente. la verità è che non sappiamo cosa fare dei nostri figli». Un deserto dell’anima che ha rubato spazio alle oasi e preparato il terreno all’irrompere di una violenza che sta rovesciando il rapporto fra generazioni e, ahinoi, ci riguarda sempre più. Non solo come vittime.

Abbiamo incontrato Anna Migotto e Stefania Miretti per chiedere loro di raccontarci qualcosa di più di questo libro affascinante e intenso.

Un volto comune, la storia di tanti

Partiamo da un video, quello di uno degli autori dell’attentato a London Bridge del 3 giugno scorso. Questo video, di tre anni fa, mostra una soglia, alla quale eravamo e ancora siamo impreparati: un ragazzo normale, che si diverte durante la Notte Rosa a Riccione…

Youssef Zaghba è un ragazzo molto simile a altri ragazzi, L’immagine risale al luglio del 2014 e lo racconta prima del cambiamento, più o meno improvviso. Ma noi, cercando storie per il nostro libro, ci siamo imbattute in moltissimi ragazzi che erano esattamente come Youssef. Questo ci dice quanto vi sia di profondo in queste trasformazioni, quanto riguardino qualcosa che va oltre il singolo vissuto, ma lo ricomprende. Pensiamo al ventitreenne Seifeddine Rezgui, che uccise 39 turisti sulla spiaggia di Sousse, nel 2015. Seifeddine veniva da un paesino dell’interno della Tunisia, Gaffour, ed era un ragazzo che fino a un certo punto possiamo dire assolutamente perfetto. Proveniva da una famiglia proletaria e comunista , il padre faceva il capostazione; una famiglia non religiosa, segnata da un lutto (il fratello era stato ucciso da un fulmine). Seif era un ragazzo bravissimo a scuola, laureato in ingegneria a Kairouan, una città di 190mila abitanti e stava seguendo un master. Due settimane prima l’attentato di Sousse, sostiene un esame. Era una piccola star della break dance e col suo gruppo di ballerini andava a esibirsi negli alberghi e nei resort di Sousse. Si esibiva su quelle stesse spiaggie sulle quali un giorno si è materializzato con un kalashnikov in mano: e non era più Sesco come lo chiamavano i suoi amici quando danzava ma Abu Yahya al -Kayrawani .

Voi avete parlato a lungo con i suoi amici, che impressione hanno retrospettivamente?

Che si era allontanato da loro, ma pur essendosi allontanato non aveva mai tentato con loro alcun discorso diverso da quello che fino a quel momento aveva fatto. Possiamo immaginare che all’Università sia entrato in contatto con degli islamisti e sia iniziato allora il suo cambiamento. Seifeddine aveva un sogno, era un ragazzo globale, voleva esibirsi col suo gruppo in Europa. All’improvviso è come se avesse smesso di sognare, lasciandosi silenziosamente alle spalle chi era e ciò che sognava e a un certo punto ha smesso di desiderare.

Qualcosa non torna…

No non torna, e questo è il senso profondo del nostro lavoro. Non c'è una risposta buona per tutti… magari fosse cosi. La cosa più perturbante ce l'ha detta il suo amico Nadhi . Io so, ci ha detto Nadhir, che una po' di quella voglia di ballare gliè rimasta fino alla fine. DIfficile capire il momento in cui un ragazzo fragile si spezza, per quanto si raccolgano dettagli c'è' sempre qualcosa che non sapremo mai. Lo stesso possiamo allora dire delle immagini della Notte Rosa che inquadrano il volto di Youssef. Per questa ragione non siamo rimaste stupite, perché fino a un certo punto anche Youssef è stato quella persona lì, un ragazzo – usiamo ancora questo termine, per capirci – globale.

Qualcosa che può essere accaduto in internet

Crediamo proprio di sì. Il primo contatto con questo mondo così diverso da quello nel quale molti di questi ragazzi vivevano avviene attraverso internet, in particolare attraverso i social network. Proprio dentro i social network – lo raccontiamo in un capitolo nel libro – andrebbe fatto qualcosa che possiamo chiamare “prevenzione”. C’è un momento in cui i ragazzi sono in bilico, fragili, bisogna intercettarli in quel frangente prima che a farlo siano i reclutatori. Passato quel momento, a scelta fatta, è molto, molto difficile portarli indietro.

A gruppi di cinque, di sei, di tredici, in ciabatte o calzando un paio di sneakers tarocche, i ventenni sparivano cosí, alla buona, per rinascere cittadini virtuali d'un mondo nuovo; e da quell'altrove arcaico e però ben connesso si facevano vivi con la famiglia in ansia, via Facebook, Skype o WhatsApp, per far sapere di essere sulla strada verso il paradiso

da “Non aspettarmi vivo”

Leggi anche:

Jihadismo globale: strategie del terrore fra Oriente e Occidente

Scontro di civiltà o guerra al sociale?

Chi è chi?

Torniamo alla domanda di fondo: chi sono i ragazzi che poi scopriamo artefici di attentati, uccisioni, atti di brutalità inaudita? Sono dei mostri?

Assolutamente no. Sono piuttosto ragazzi passati velocemente dall'inseguimento di una identità globale, illusoria, all'ossessione identitarista. È accaduto loro qualcosa che, in forme diverse e secondo noi sottovalutate, sta avvenndo anche da questa parte del mondo. Si sono trovati a vivere momenti delicati della loro vita in condizioni sociali, economiche, generazionali e politiche molto particolari e molto critiche. Dopo la Rivoluzione, in Tunisia, c’è stato un numero altissimo di partenze di ragazzi verso l'Europa e ci fu la famosa “invasione” di Lampedusa da parte dei ragazzi tunisini. Quando questo fenomeno si arresta, inizia a emergere la migrazione verso le terre che ancora non erano del califfato…

Andavano verso la Siria…

Sì e c'è stato un momento in Tunisia in cui è stato assolutamente più semplice per un ragazzo tunisino partire con un aereo alla volta della Turchia, con un biglietto pagato in tasca, e andare verso lo Stato Islamico che tentare di raggiungere l’Europa….

Anche se andare dalla Turchia verso la Siria significava, per questi ragazzi, andare verso la morte…

Questi ragazzi pensano che la vita che li aspetta dopo la morte sia migliore della vita che hanno sotto sotto mano. Allora è su questo che bisogna un po' interrogarsi, perché ogni storia ha le sue singole specificità . In questo enorme numero di ragazzi che sono partiti ci sarà stata una piccola parte con storie familiari complesse, ma la stragrande maggioranza di questi ragazzi era diplomata, addirittura molti andavano all'università. Avevano e davano un'idea di loro assolutamente diversa dai ragazzi che poi sono diventati. Noi per capire tutto questo abbiamo già parlato con professori, abbiamo parlato molto con igenitori, abbiamo parlato molto con i loro amici, abbiamo parlato anche con un grande teologo della dell'Università Zitouna di Tunisi, per capire l’aspetto che riguarda la religione e l'uso che viene fatto dalla religione, e poi abbiamo parlato con loro. Abbiamo incontrato ragazzi che hanno tentato di partire e sono tornati. Ragazzi che hanno un'idea assolutamente confusa dell'aspetto religioso di tutta questa vicenda. Per ognuno di loro, il califfato è un'idea che incarna comunque una prospettiva di uscita da una situazione esistenziale di stallo, è la ricerca della società perfetta dove non esiste ingiustizia e tutti sono uguali. Dove non sei mai solo perche fai parte del gruppo. Peccato che la realtà ci dica che sono andati a fare la parte della carne da macello. Il califfato per questi ragazzi significa una grande prospettiva dopo la morte, che comporta di poter portare settanta membri della propria famiglia in paradiso, ma nel frattempo essere quello che non potevano essere nel loro paese. Non tutti, infatti, sono andati con l’idea di dover combattere o di diventare martiri…

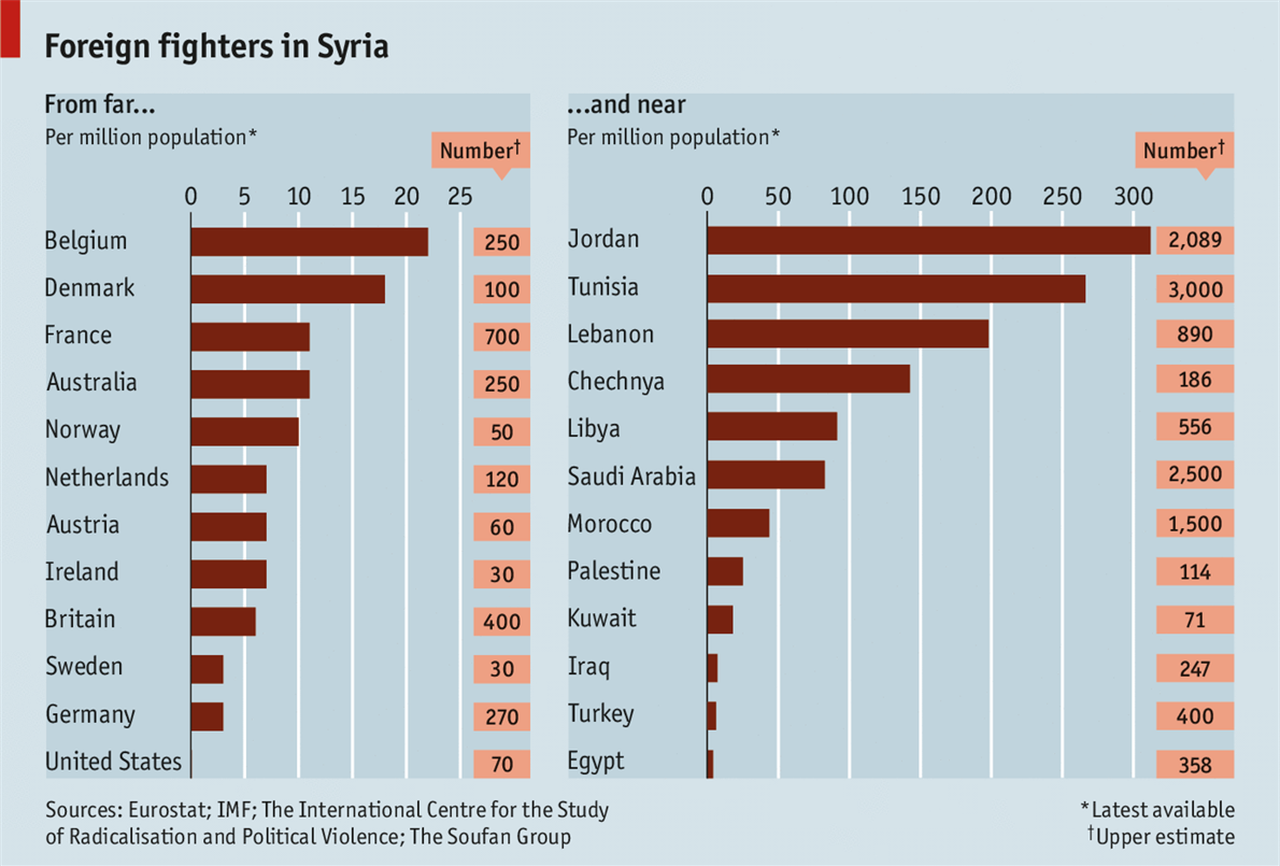

Combattenti stranieri impegnati in Siria [The Economist ]

Abbiamo scoperto un paio di generazione che vivono letteralmente in bilico tra Europa e Califfato. Che quello della Tunisia non è affatto un paradosso ma il sintomo di un malessere che ha a che vedere con la contemporaneita molto di più che con la separatezza dei mondi

Nel vostro libro parlate infatti del reclutamento di manodopera, spesso molto qualificata (ingegneri, tecnici informatici), pagata in dollari americani e non in dinari tunisini dall’Isis…

Secondo alcune statistiche soltanto il 20% dei foreign fighters in realtà si è unito nelle file dei combattenti, molti di loro sono andati nel cosiddetto Stato islamico per svolgere lavori “normali”, dal tecnico informatico al fornaio. Colpisce molto come si spezzi qualcosa dentro una vita così giovane, a vent'anni hai voglia di vivere, sei ottimista… Allora abbiamo trovato molte, molte similitudini nel rischio – che c’è non soltanto nel mondo musulmano, ma nel mondo giovanile in generale – di non avere più un posto nel mondo. Davanti a questo rischio, si cerca una soluzione a questo non avere nel posto nelle forme più svariate e certamente una forma ricorrente è quella dell’identitarismo: non sei più un ragazzo, ma sei un musulmano, se un jihadista. Trovi un’identità forte che dà un senso alla tua vita e sembra darti una prospettiva.

Una pedagogia dell'orrore

C’è una domanda elusa, in questo disagio. Una domanda che viene capitalizzata da chi fabbrica false risposte…

C'è sicuramente alla base delle storie che raccontiamo una domanda di senso come è normale sia a vent’anni e le domande sul senso ultimo e profondo dell' esistenza sono tra le più eluse del mondo contemporaneo. Possiamo certamente fare una differenza tra i foreign fighters europei e i foreign fighters tunisini. Quelli europei, nella maggior parte dei casi provengono dalle banlieue, da situazione di disagio con un backgroung di piccola delinquenza. La radicalizzazione, in questo caso, avviene prevalentemente dentro le carceri. Nel caso dei foreign fighters tunisini, invece, la tipologia è molto varia, perché provengono da famiglie laiche e benestanti, oppure umili e legate alle tradizioni, sono spesso laureati o diplomati, sognavano di andare in Europa e sono partiti per il califfato. Sono uno spettro molto vario e nel libro lo raccontiamo, ma i ragazzi con piccoli precedenti penali sono un numero molto basso. I reclutatori sanno toccare esattamente le corde che vanno toccate in questi ragazzi.

Il discorso dei reclutatori è un po’ quello dei populisti…

Semplificano molto, fanno leva sul vittimismo, calcano sulle frustrazioni, parlano di giusto e sbagliato, fedeli e infedeli. Lavorano molto sul senso di fallimento di questi ragazzi e su quello di colpa. Come fanno tutti i populisti che trovano uno straordinario alleato nella crisi economica. I discorsi di questi reclutatori sono molto abili: quando un ragazzo ha una problematica e cadde nelle mani dei reclutatori certamente possiamo immaginare che una delle cose che gli viene detta è “ecco, tu sei così le cose ti vanno così male, la tua vita è così priva di senso perché ti sei allontanato troppo dalla religione e dalla tradizione, identità ”. E poi lo lusingano. Prima della disfatta territoriale dello Stato Islamico c’era anche la lusinga materiale di avere un lavoro, uno stipendio, uno status. Tutte cose che è un ragazzo del Maghreb difficilmente poteva avere restando a casa. Ma questo punto dei desideri che non si realizzano (studi e speri di diventare qualcosa, ti laurei spinto dal desiderio di diventare qualcuno) non crediamo sia un discorso che vale solo per il Maghreb, perché le percentuali di disoccupazione giovanile italiana del nostro Sud sono molto simili a quelle tunisine…Quindi torniamo al fatto che il problema è più ampio e dobbiamo accorgercene per tempo… Il problema riguarda i giovani nel loro insieme, poi da noi può prendere delle altre forme. L’identitarismo assume varie forme.

Come avete iniziato questo lavoro?

Abbiamo cominciato subito dopo la Rivoluzione, in una Tunisia che si stava islamizzando. Abbiamo raccontato, in un documentario, storie di vittime degli islamisti. Ma mentre raccoglievamo queste storie, con un occhio completamente diverso, ognuna delle persone che incontravamo ci raccontava che aveva un amico, un cugino, un vicino di casa partito per la Siria o che era improvvisamente cambiato. Era un periodo in cui non c’era stata ancora la dichiarazione dello Stato Islamico. Lo stimolo per questo libro ci è venuto proprio allora. Inoltre, questo fenomeno delle partenze verso la Siria ha numeri molto alti in Tunisia, i più alti in assoluto. Com’era possibile che la Tunisia, il Paese delle mixité, della mescolanza, il Paese più laico, il Paese della rivoluzione riuscita sfornasse tutti questi jihadisti?

Che cosa avete scoperto?

Abbiamo scoperto un paio di generazione che vivono letteralmente in bilico tra Europa e Califfato. Che quello della Tunisia non è affatto un paradosso ma il sintomo di un malessere che ha a che vedere con la contemporaneita molto di più che con la separatezza dei mondi. La realtà è sempre più sorprendente della fantasia o delle teorie sviluppate a tavolino- L’atteggiamento di ascolto in cui ci siamo poste ci ha inoltre fatto capire che questa dei ragazzi che si votano al jihad è un’enorme tragedia per il mondo musulmano e c’è un enorme dolore nelle famiglie. Un dolore di cui non teniamo quasi mai conto. C’è il dolore delle vittime, ma c’è anche il dolore di queste famiglie devastate da un cambiamento che non comprendono e che le distrugge completamente. Oltretutto la famiglia è colpita da uno stigma, quando il figlio parte e compie un attentato.

Generazioni allo sbando, generazioni allo scontro

Nel libro, c’è una presenza molto forte che riaffiora in più parti: quella di Malik. Chi è?

Malik è un jihadista di vecchio corso, che è stato in Iraq e in Siria. Malik è il supporto ideologico-politico al pensiero jihadista. Ma è il primo a non riconoscere questi suoi “fratelli minori”. Quello che manca a questi ragazzi, rispetto a Malik, è una convinzione vera di quello che fanno… Quindi sono ancora più pericolosi.

Rispetto all’ideologia di Malik, questi ragazzi sono post-ideologici…

Malik ci serve per capire la differenza. Lui è una figura tragica e depressa, ma sa raccontare molto bene cosa c’è e cosa non c’è nella testa di questi ragazzi.

Altre figure che raccontate sono i padri…

Spesso in primo piano vengono messe le storie delle madri. Ma a noi è parso che la tragedia più grande sia quella dei padri: la loro vergogna, il loro cadere ammalati dopo quella che vivono come una sconfitta. Ci sono storie straordinarie di padri che hanno fatto di tutto per scongiurare che i loro figli finissero in quel baratro. La rivolta, un tempo, era contro l’autorità del padre. In questo momento, quello che percepiamo è invece la critica alla mancanza di autorevolezza pubblica forte espressa dalla figura dei padri. I reclutatori fanno molto leva su questo, parlano di padri succubi, vinti, falliti, che hanno subito. Padri senza forza e senza autorità che bisogna abbandonare. Noi crediamo che questa sia una delle sottili leve psicologiche usate dai reclutatori.

La leva del desiderio

In Tunisia, fin che c’è stato Ben Alì ogni minimo accenno di religiosità veniva represso.:::

Quando c’è stata la Rivoluzione, la prima cosa che riaffiora è la religione. E questi ragazzi hanno scoperto questa religione prima “proibita”. E le religioni hanno un grande potere: il potere di una promessa. Le religioni contengono promesse e in un mondo che ha poche promesse e, soprattutto, non le mantiene, forse per questi ragazzi la religione ha rappresentato una grande promessa.

Altra cosa è l’uso che è stato fatto della religione…

Qui abbiamo visto che spesso i ragazzi che si votano al jihad non conoscono affatto la loro religione, mentre al contrario coloro che la conoscono, perché studiano teologia, ne sono in qualche modo immuni. Per questo c’è chi dice che, come risposta al fanatismo, ci vorrebbe non meno, ma più religione…

Ci sono secondo voi tecniche precise che i reclutatori usano coi ragazzi?

Quello che abbiamo capito è che i reclutatori lavorano sul senso di fallimento e su quello di colpa. In poche parole meno stai combinando nella tua vita terrena più il Paradiso ha buone cose in serbo per te. Le famiglie ripetono continuamente “gli hanno fatto il lavaggio del cervello”. Si rimproverano di non aver capito. C’è poi il fatto che se un ragazzino, improvvisamente, diventa più religioso, più pio o devoto in un primo momento le famiglie sono contente di questo. Spesso questo cambiamenti vengono letti come positivi, coincidono con un apparente “mettere la testa a posto”. Il problema è che questo “mettere la testa a posto” è l’inizio di un processo che, poi, finisce per strappare i figli alle loro madri, ai padri, alle sorelle e ai fratelli. Questa fragilità dei ventenni, questa idea di cercare il mondo e non trovarlo non è soltanto un problema dei ragazzi tunisini o quelli musulmani delle banlieues parigine: è un problema che abbiamo noi con i ventenni in genere. Quello che sta accadendo in Tunisia ci deve far alzare il livello di attenzione. Bisogna far sì che i nostri ragazzi, che tutti i ragazzi continuino a desiderare, a essere ottimisti, che trovino il loro posto nel mondo. Ci sembra che quello che il mondo sembra dire ai ventenni, in questo momento, sia esattamente il contrario: che non c’è posto per loro.

Il libro

Non aspettarmi vivo

La banalità dell'orrore nelle voci dei ragazzi jihadisti

2017

Stile libero Extra

pp. 272

€ 17,50

ISBN 9788806232832

Chi sono i ragazzi che si uniscono all'Isis e cosa li spinge a partire lasciandosi tutto alle spalle, anche l'amore delle madri, delle fidanzate, dei fratelli, per fare la guerra agli infedeli?

Gli sms che i giovanissimi jihadisti scrivono alla mamma dalla Siria. Ciò che i loro padri sono disposti a fare per fermarli, o per riportarli indietro, anche a costo della vita. Lo smarrimento dei loro amici. Le promesse del radicalismo religioso, che con il linguaggio della modernità adesca sul web quelli che fino a un attimo prima erano studenti modello, musicisti trasgressivi, calciatori prodigio, ballerini di break dance, majorette vanitose, discotecari in fissa coi marchi alla moda, adolescenti affettuosi. Il contagio islamista sembra essersi diffuso come una malattia esantematica, finché il paradiso non è diventato la destinazione ambita da molti ventenni in cerca di un posto nel mondo. Migotto e Miretti scrivono un libro pieno di inedite testimonianze. Un viaggio crudo e scioccante nella quotidianità e nell'immaginario dei ragazzi sedotti da Da'ish, per scoprire che il paesaggio svelato è insieme esotico e ben piú familiare del previsto.

Le autrici

Anna Migotto, nata in Friuli, è giornalista e film-maker. Inviata speciale per Mediaset, è esperta di esteri e Medio Oriente. Per Einaudi ha pubblicato, con Stefania Miretti, Non aspettarmi vivo (2017).

Stefania Miretti, torinese, giornalista e film-maker, ha lavorato a «La Stampa» ed è stata vicedirettrice del settimanale «Gioia». Scrive soprattutto di costume, cultura e attualità. Per Einaudi ha pubblicato, con Anna Migotto, Non aspettarmi vivo (2017).

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it