L’ultimo libro che ha letto risale agli anni Ottanta. Fu Siddharta e, per arrivare sino alla fine, usò la lente di ingrandimento. Da tempo Giovanni Caruso la carta dei libri la tocca, ne sente con i polpastrelli la grammatura, si inebria del suo profumo, ma non è il supporto attraverso cui legge le storie che si dipanano tra le pagine. Molto semplicemente, ma non certo con quella leggerezza che appartiene alle tante esperienze di ognuno di noi, Giovanni la vita la vive attraverso i ricordi per lui sempre vividi perché frutto di esperienza vissuta che gli apparteneva prima di perdere la vista e attraverso gli occhi di chi gli sta accanto, prima tra tutti la moglie Elena. che caso vuole gestisce una libreria a Catania. Il fatto di essere cieco, per Giovanni Caruso, non è mai stato un impedimento, anzi è stata la sfida che la vita gli ha lanciato per fargli tirare fuori ancora più energia. Un carattere già forte, forgiato ancora di più da un imprevisto non da poco come questo, che non gli ha impedito di portare a compimento una delle sue grandi passioni, la fotografia. “Dal buio alla luce”, infatti, il titolo della sua mostra che dopo essere stata in girata a Catania, ora è pronta a girare non solo il resto della Sicilia, ma anche l’Italia a dimostrazione che, quando si vuole, non ci sono ostacoli che tengano. In tutto 40 immagini selezionate tra oltre 600 scatti realizzati nel corso degli ultimi due anni con un obiettivo da 35 mm e una pellicola a media e alta sensibilità in bianco e nero.

Rendersi conto di non vederci più, per un fotografo, è devastante, ma io ho deciso che sarebbe stato il mio riscatto, la mia sfida alla vita

– Giovanni Caruso, fotografo cieco

Ma per capire come un fotografo cieco, come Giovanni Caruso, possa arrivare a realizzare una mostra si deve fare qualche passo indietro.

Avevo 14 anni quando mi diagnosticarono un attacco di neurite reumatica, infiammazione del nervo ottico di tipo virale, malattia che si riconosce solo il 30% e si cura soltanto con il cortisone sia localmente sia con le flebo. Successe dopo una gita in montagna – racconta Giovanni – ma non venne identificata subito; mi dissero che era una semplice congiuntivite perché gli occhi si arrossavano tantissimo e lacrimavano. Passò momentaneamente con semplice antibiotico. Parliamo del 1964, quando si sapeva molto di meno di questa patologia degenerativa. Dopo qualche anno ebbi i primi problemi seri all’occhio sinistro che cominciava a non vedere bene a causa delle piccole cicatrici che la malattia causava alla retina. Il tutto si aggraverà mese dopo mese sino a quando, mentre stavo facendo un campo estivo con i bambini, iniziai a vedere le immagini sfalzate, spezzettate, alternando giorni buoni e cattivi, poi in autunno il crollo.

Tutto questo però non poteva frenare la voglia di comunicare di Giovanni anche in virtù di anni di grande impegno sociale e politico che amava raccontare attraverso le immagini.

Nonostante, infatti, una famiglia composta per buona parte di giornalisti, decisi che la mia strada sarebbe stata altra. Grazie a questi rapporti, conosco Pippo Fava che verrà ucciso dalla mafia il 5 gennaio del 1984 a Catania. Pensate che con mia moglie e il figlio Claudio giovavamo insieme da piccoli perché le nostre mamme erano amiche. Era la Primavera del 1980 quando Pippo assunse la direzione del “Giornale del Sud” attraverso il quale denunciò le attività di Cosa Nostra, attiva nel capoluogo etneo soprattutto nel traffico della droga. Creò una redazione di persone che divennero delle firme del giornalismo di inchiesta. Mi riferisco a Riccardo Orioles, Antonio Roccuzzo, Graziella Proto, Michele Gambino, gli stessi figli di Pippo, Elena e Claudio, ma solo per fare alcuni dei nomi. Arrivò, però, il momento in cui Pippo Fava venne licenziato per sua avversione all’installazione di una base missilistica a Comiso, la sua presa di posizione a favore dell’arresto del boss Alfio Ferlito e l’arrivo di una nuova cordata di imprenditori al giornale, alcuni dei quali vicini al boss Santapaola. Nessun scoramento, però, perché con il nuovo progetto de “I Siciliani“, il cui primo numero fu pubblicato nel novembre 1982, si proseguì ancora più intensamente nell’impegno, rappresentando sin da subito un punto di riferimento del movimento antimafia.

La fotografia, però, è sempre venuta prima di tutto.

Io seguivo Riccardo Orioles con la mia narrazione per immagini. Allora la fotografia era considerata molto di più di oggi perché il giornale andava molto per immagini. Tanti i reportage all’estero non solo in Europa. Sono stato in Jugoslavia quando ancora non si pensava quel che sarebbe successo, tra il ’90 e il ’91, ma c’erano le prime avvisaglie; poi America latina, Perù, Messico, Chapas, Kurdistan in ultimo.

Una passione che ha radici lontane.

Comprai una prima macchina cinese in una bancarella prima di partire militare, una compatta con messa a fuoco manuale. Quando tornai, cominciai a comprare il resto dell’attrezzatura. Ho avuto la fortuna di incontrare tante persone che mi hanno fatto crescere: per esempio un maestro di fotografia eccezionale, Silvestro Spalletta, che veniva dal Conservatorio di fotografia e cinematografia di Parigi. Mi ha insegnato a stampare, come si fanno la fotografia pubblicitaria, le cerimonie. I reportage dove non era molto ferrato li ho imparati con l’esperienza al giornale. Ho anche aperto un’agenzia fotogiornalistica, ma mi ero dimenticato che eravamo a Catania e che avevo già una famiglia da campare. Era molto apprezzata; gli amici, mai clienti occasionali, mi chiedevano il servizio per il loro matrimonio sapendo che lo avrei impostato come se stessi facendo un reportage. Integravo grazie al “Giornale del Sud” ma, quando Orioles e Fava pubblicarono la pagina sui Ferlito, tutto ebbe fine e con il licenziamento del direttore buttarono fuori tutti quelli che collaboravano con lui.

Quando poi diventa completamente cieco cosa accade?

È chiaro che i primi momenti furono di grande scompenso e devo sempre ringraziare enormemente mia moglie che mi è stata sempre molto vicina. Se, però, non volevo dipendere totalmente da lei e da quanti altri mi stavano vicino, dovevo necessariamente e velocemente elaborare questa sorta di lutto. Onestamente devo dire che non è durato neanche tanto; stiamo parlando di giorni, settimane. La mia salvezza è stata data dal fatto che facevo tante cose, ero nel quartiere di San Cristoforo, avevo l’associazione, ero nel direttivo nazionale di Rifondazione, quindi ebbi poco tempo per disperarmi. Certamente, quando a scuola mi tolsero l’insegnamento della fotografia, anche quella teorica, fu un duro colpo. Andando di lì a poco in pensione, iniziai a cercare di capire quale era l’uso dei sensi che si stavano sviluppando man mano sempre di più. Nel frattempo avevo separato e messe dentro la cassa di legno militare di mio papà tutte le macchine fotografiche pulite e restaurate, non avendo pensato di utilizzarle più completamente. Fu allora che, una mia collega mi insegna la tastiera del computer. Riesco a farmi comprare il programma di sintesi vocale, comincio a leggere la posta elettronica, imparo a scrivere con dieci dita. Continuo fino al 2009 quando arriva Ugo, il primo cane, grazie al quale riesco ad acquisire un po’ autonomia per uscire fuori, capire la città, “vedere” gli ostacoli.

Fu allora che nasce l’idea della mostra? In che modo una persona che non vede decide di realizzare qualcosa che sembra un’impresa titanica?

Certo, ci vuole tanta forza e io l’ho acquista grazie anche al background politico e militante perché l’esperienza del quartiere, con il direttore al Giornale del sud, i compagni, la formazione politica e sociale, tutto mi ha dato sicuramente una mano. Comincio a prendere una macchinetta compatta digitale e a fare qualche scatto, così senza crederci. Incontro Costantin Ruiz, fotoreporter spagnolo che viveva a Catania al quale avevano parlato di me e della mia storia, Aveva avuto l’idea di fare un documentario sulla mia storia ma dopo aver chiacchierato capì che sarebbe stata troppo lunga. Mi sollecitò, però, a fare qualcosa su come utilizzavo i miei sensi. Fu allora che mi accorsi che le mani erano diventate come i miei occhi, l’udito era diventato il corpo, potevo leggere la luce, le sensazioni sulla pelle e da lì ho cominciato a lavorare su me stesso. Ho iniziato quando lui tornò in Spagna, ma continuando a sentirci. Più di seicento le foto che ho scattato con le analogiche in bianco e nero. Avevo scelto le ultime della Nikon con autofocus perché era l’unica cosa che potevo utilizzare per ottenere immagini nitide. Tutto il resto lo mettevo in manuale, ricordando benissimo come si facesse perché avevo insegnato per 30 anni. Diaframmi, tempi, il corpo faceva da esposimetro sentendo la luce, a parte il fatto che la mattina chiedevo sempre che tempo c’era. Se andavo poi sulla terrazza di casa mia, che ovviamente conoscevo molto bene, sapevo benissimo dove sorgeva il sole e dove tramontava, dov’era alto, dove c’era l’ombra. Bastava ascoltare il corpo, facilissimo. Tra l’altro Tano D’Amico lo scrive pure nel catalogo io e lui eravamo della generazione di quelle persone che guardavano le cartine dei rullini o misuravano la luce col palmo della mano a seconda del calore del sole. Ed è vero.

Un’avventura piena di continue emozioni, “Dal buio alla luce” che nasce in poco più di due anni.

Tutto graduale. L’autoritratto è, per esempio, l’ultimo scatto, risalente allo scorso gennaio. Quando sono uscito con Ugo, poi da solo perché è venuto a mancare, ho realizzato un piccolo reportage sugli ostacoli che trovano i non vedenti sulla loro strada e l’ho pubblicato nel 2014 sui “I Siciliani”. Avevo messo la macchina fotografica sullo pancia e scattavo, anche se non sapevo cosa. Se trovavo un ostacolo, Ugo me lo segnalava e capivo che dovevo scattare molto prima. Nella mostra ci sono le sezioni “ascoltando la strada”, “i suoni dell’acqua”, alcune immagini vere alcune costruite come quella con il secchio di zinco. L’acqua che scorre mi è venuta in mente quando l’estate scorsa è arrivato Jazz, il mio nuovo amore a quattro zampe, e dovevo riempire la ciotola che si trovava nella terrazza in cui gioca. Uno spazio molto grande. Oppure ancora la fontana a cascata di Largo Paisiello. Poi, mi piace molto toccare la pietra ed ecco la piccola statuetta che adoro.

Ma questa mostra ha un preciso obiettivo?

Se riuscirò a vendere le foto, i soldi andranno nelle casse de “I Siciliani”, ma la cosa a cui tengo è soprattutto raccontare il mio percorso di resistenza alla malattia e anche in un certo tipo alla società. Lo dico perché non è vero che c’è tutta questa apertura nei confronti dei disabili a cui dedico la mostra. Mi riferisco ai disabili di qualunque tipo, dai ragazzi volenterosi che fanno le paralimpiadi senza gambe e braccia, a quelli in carrozzina, sulla bicicletta assistita, ma soprattutto a quelli che sono costretti a stare a casa perché non riescono a integrarsi in una società che molto spesso non è generosa, non è accogliente. Quante sono le persone disabili che passeggiano tranquillamente da sole? Quasi nessuna, se non hanno parenti o se sono in carrozzina. Voglio dedicarla anche ai disabili mentali e a coloro la cui famiglia si vergogna o non ha le capacità culturali ed economiche per affrontare la vita in queste condizioni.

Come definire questa mostra?

Di riscatto, resistenza sicuramente, anche di messa in prova. Non vuole essere autoreferenziale, ma servire da stimolo per gli altri. Mi farebbe, infatti, piacere dedicare il mio tempo a un’associazione che segue bambini e adolescenti non vedenti, aiutandoli a imparare a fotografare al buio. Non è facile, ma potrebbe essere una bella avventura per tutti.

La paura di proporre pubblicamente le sue fotografie per non suscitare la commiserazione dei benpensanti.

Temevo che queste foto venissero viste con banalità, come una mia presunzione, figlia di egocentrismo e autoreferenzialità. In parte ancora lo penso. Del resto non è così facile che trovi un fotografo cieco a ogni angolo. Poi nutro sempre il dubbio che qualcuno pensi che stia imbrogliando, che faccio finta di essere cieco. Mi addolorerebbe scoprire che qualcuno lo pensa. Poi mi fa paura il pietismo, quello che spesso proviene da certa cultura cattolica. Sono sempre tutti gentili ma, quando capisco che mi fanno passare perché sono così, mi arrabbio molto. Non vorrei che queste fotografie venissero elogiate, gradite solo per farmi contento. E poi preferisco che, riferendosi a me, usino il termine cieco al posto di non vedente. Ho capito tutto quando, anni fa, lessi “Cecità” di Saramago. Alle medie avevo un professore di applicazioni tecniche pratiche che era cieco. Mi ricordo che mi faceva impressione quando toccava le lancette al tatto, cosa che non mi è successa perché oggi è più facile mettere l’ora col telefonino. Me lo sto ricordando adesso mentre parliamo. Per me oggi contano tante cose: il percorso politico, l’incontro con Constantine Ruiz e ciò che mi ha fatto risollevare, dal computer al telefono e alla bilancia che parlano, tutto quello che oggi la tecnica offre e che mi facilita la vita. Tengo tantissimo ai percorsi, alle coincidenze, alle elaborazioni e spero che le mie fotografie riescano fare arrivare tutto questo a chi le guarda.

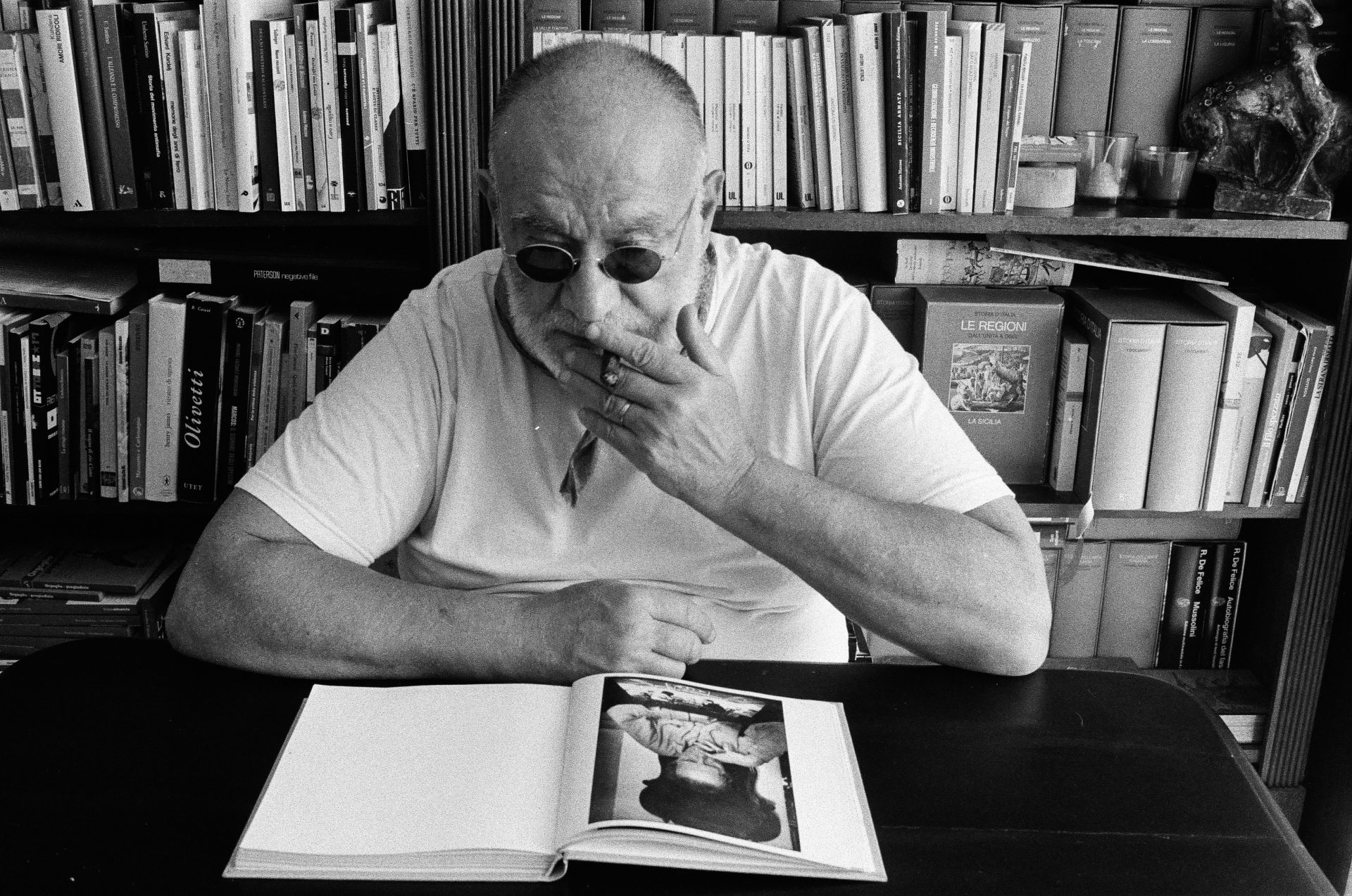

La foto di apertura, l’autoritratto di Giovanni Caruso, e tutte le altre appartengono alla mostra “Dal buio alla luce” .

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.