Sono pochi, pochissimi, i minori stranieri non accompagnati che frequentano la scuola: appena uno su cinque, secondo quanto riferito da Ismu nel suo 30° Rapporto sull’immigrazione (qui l’articolo di Francesco Crippa): un dato allarmante, di cui ci siamo già occupati e che richiede la massima attenzione. Esistono però buone prassi, che possono aiutare a rafforzare il rapporto tra la scuola e i minori stranieri non accompagnati: per esempio, il legame con le famiglie d’origine.

Dell’importanza di questo legame sono ben consapevoli coloro che ogni giorno hanno a che fare con questi ragazzi: il Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti) ha organizzato, nei mesi scorsi, una giornata di studio dal titolo significativo: “Radici affettive: il valore delle relazioni familiari nell’accoglienza di minorenni migranti soli. Esperienze, prospettive e sviluppi“.

Le “radici affettive” e il percorso di inclusione

Proprio queste “radici affettive” possono essere determinanti per il percorso scolastico e sociale del minore straniero: dietro un minore che parte, c’è infatti una famiglia che resta e ci sono, spesso, grandi investimenti e aspettative che ruotano intorno al minore stesso e alla sua avventura.

… far divenire la famiglia d’origine una interlocutrice presente nel processo di inserimento dei figli lontani

Protocollo per i legami tra minori stranieri accolti e famiglie d’origine

La percezione che il ragazzo ha di se stesso e del proprio futuro ha quindi a che fare con il compito, quasi la “missione” di cui si sente investito dai suoi familiari: per questo, coinvolgere la famiglia d’origine nel percorso scolastico e in generale nel progetto che riguarda il figlio può incidere fortemente sulla qualità del percorso stesso.

Il progetto

Se ne sono resi conto i responsabili e gli educatori della Fondazione Protettorato San Giuseppe, che a Roma gestisce diversi servizi per i minori e le famiglie, tra cui una casa famiglia nell’ambito del progetto Sai.

«Conservare, anzi rafforzare i legami tra il minore e la famiglia, superando difficoltà, ostacoli e anche barriere linguistiche è uno dei pilastri fondamentali nel nostro lavoro di accoglienza e inclusione», spiega la presidente della fondazione, Elda Melaragno. «Ci prendiamo particolarmente cura di questi legami, ogni volta che un minore, italiano o straniero, entra in una delle nostre case famiglia, mettendo in campo una serie di servizi e di professionalità. Questo vale anche quando il minore è straniero, arrivato da lontano, non accompagnato e pronto, per così dire, a costruirsi una vita lontano dai suoi».

E continua: «Anche in questo caso, forse soprattutto in questo caso, il legame con la famiglia d’origine e la partecipazione di questa al progetto di accoglienza e inclusione è fondamentale. Abbiamo quindi pensato di costruire un percorso, un protocollo che non c’era: l’abbiamo fatto e sperimentato. E possiamo dire che funziona molto bene, rispondendo a un bisogno profondo e credo universale: quello che ogni figlio ha di condividere il proprio percorso e la propria crescita con i propri genitori, per quanto distanti questi siano».

Melaragno si riferisce al “Protocollo per i legami tra minori stranieri accolti e famiglie d’origine”, ideato, elaborato e sperimentato dalla Fondazione stessa, nell’ambito del progetto Sai: un Protocollo che ha lo scopo di «far divenire la famiglia d’origine una interlocutrice presente nel processo di inserimento dei figli lontani – si legge -, sempre nel rispetto della volontà del minore. In questo processo vi è il pieno coinvolgimento del minore che viene informato sin dal suo ingresso in struttura sulla pianificazione degli incontri con la propria famiglia».

Un protocollo per “curare le radici”

Da un anno e mezzo circa, questo protocollo è a tutti gli effetti operativo. E i risultati, a quanto pare, sono ottimi: «I familiari mantengono vive nei figli le motivazioni della migrazione e del nuovo progetto di vita», spiega Maria Rizzo, educatrice della fondazione e referente del progetto Sai.

«Nel periodo di accoglienza i ragazzi vivono spesso situazioni di stress e di ansia, che incidono sulla resa nelle attività quotidiane», continua Rizzo. «La partecipazione della famiglia d’origine li aiuta a non sentirsi gravati da troppe aspettative e fornisce loro anche un maggiore benessere psicologico e più energie da investire nel progetto educativo».

In particolare, la coltivazione di questo legame familiare incide positivamente proprio sul rendimento scolastico. Lo spiega Akram Zubaydi, il mediatore linguistico-culturale di origine palestinese che svolge un ruolo cruciale in questo progetto: «Molti di questi ragazzi arrivano in Italia per lavorare e i familiari spesso si aspettano che inizino a farlo subito. Condividere con loro il progetto educativo serve a far capire che il ragazzo deve innanzitutto studiare, imparare la lingua, per poi frequentare corsi di formazione e tirocini e iniziare quindi a lavorare».

«Grazie alla consapevolezza che i genitori in questo modo acquisiscono e alla condivisione del progetto, le famiglie diventano alleate e complici: così, il livello di stress dei ragazzi diminuisce notevolmente. E viene meno anche la tentazione di lavorare in nero, che nei minori stranieri è sempre molto forte» spiega il mediatore. «Di conseguenza, quasi sempre migliora anche il rendimento scolastico, perché il ragazzo si sente “autorizzato” a studiare, sente che questa è l’aspettativa che la famiglia ha su di lui e così si concentra e si impegna nello studio, determinato a non interromperlo».

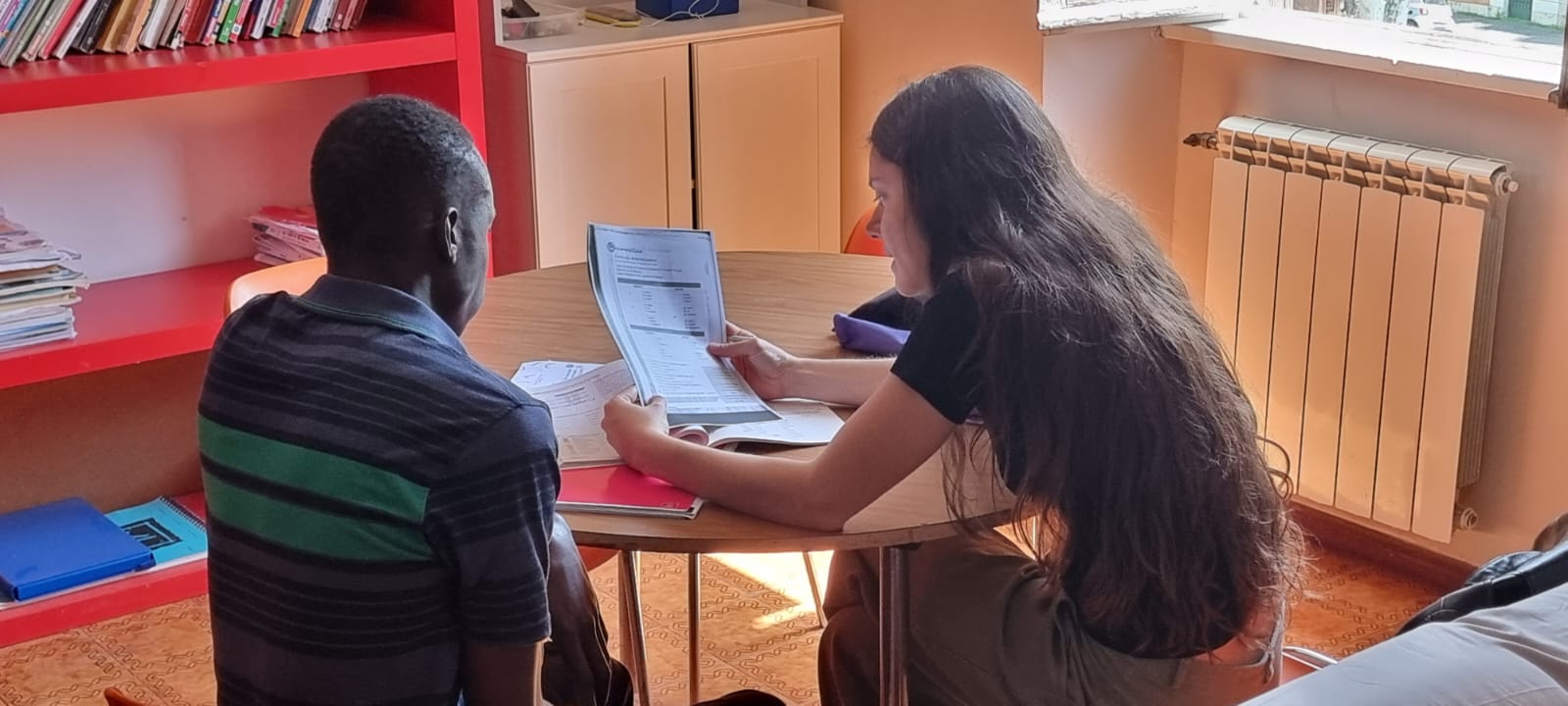

Tutte le immagini del progetto da ufficio stampa

17 centesimi al giorno sono troppi?

Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.