Tra il 1940 e il 1941, quando stese i Colloqui sui poveri,[1] un libro che a suo modo fece epoca, Amintore Fanfani si trovò dinanzi a un problema sociale evidente, ma «non abbastanza considerato»: la miseria. Non, si badi, la povertà di spirito o quella volontaria che tanto avevano affascinato i più ingenui fra gli allievi di Gemelli, ma la miseria nera che impediva e impedisce – leggiamo – «la soddisfazione di bisogni nobili o ignobili, tuttavia provati e, quindi, capaci di dar luogo a sensazioni dolorose, se rimasti insoddisfatti».

1. Dolorosa, invisibile miseria?

Interessante, al di là di altre considerazioni storico-critiche sul suo percorso politico, è la lettura che Fanfani offre del fenomeno. Da un lato, come inevitabile vista la matrice cristiana del suo ragionamento, egli considera ineliminabile in termini assoluti il problema. Scrive infatti: «i cristiani non possono credere alla possibilità di eliminare totalmente la miseria: essa è un aspetto del dolore» Al tempo stesso, però, gli stessi cristiani non possono esimersi dal tentativo pratico di ridurla. «Ritenere ineliminabile la miseria dal mondo non esime dal pensare a essa». In questo pensare la miseria, però, c’è un punto critico molto interessante.

Anche se è sempre esistita, chiosa l’autore, non sempre la povertà è stata miseria. Non sempre, in altri termini, si è presentata nella forma e nei modi della piaga sociale.

Il salto è individuato da Fanfani nel secolo XVI. Prima, scrive, i poveri «non furono parte notevole della popolazione», le loro condizioni «non differivano abissalmente da quelle della comune classe di appartenenza», erano per lo più poveri occasionali e, soprattutto, fra ricco e povero il «distacco spirituale» c’era ma non nei termini in cui nel 1940-41, e ancor più oggi, lo conosciamo. Che cosa è successo, quindi, nel XVI secolo? Tra il XVI e il XVI secolo – rimarca l’allora trentaduenne professore di storia economica – si è prodotto un mutamento economico, sociale, politico in tutta Europa. Un mutamento che ha visto la ricchezza concentrata in poche mani e affievolirsi il senso sociale. Queste condizioni – dette in sintesi – resero permanente la condizione di povertà. Fu così che «all’antico povero per impotenza fisica al lavoro, si aggiunsero le frotte di poveri per impotenza sociale ad assorbire ed utilizzare la capacità di lavoro, e le folle di poveri per malvolere sociale a compensare la fatica in misura tale da non trasformare i lavoratori in perpetui semi-mendicanti».

2. Milano e i senza tetto

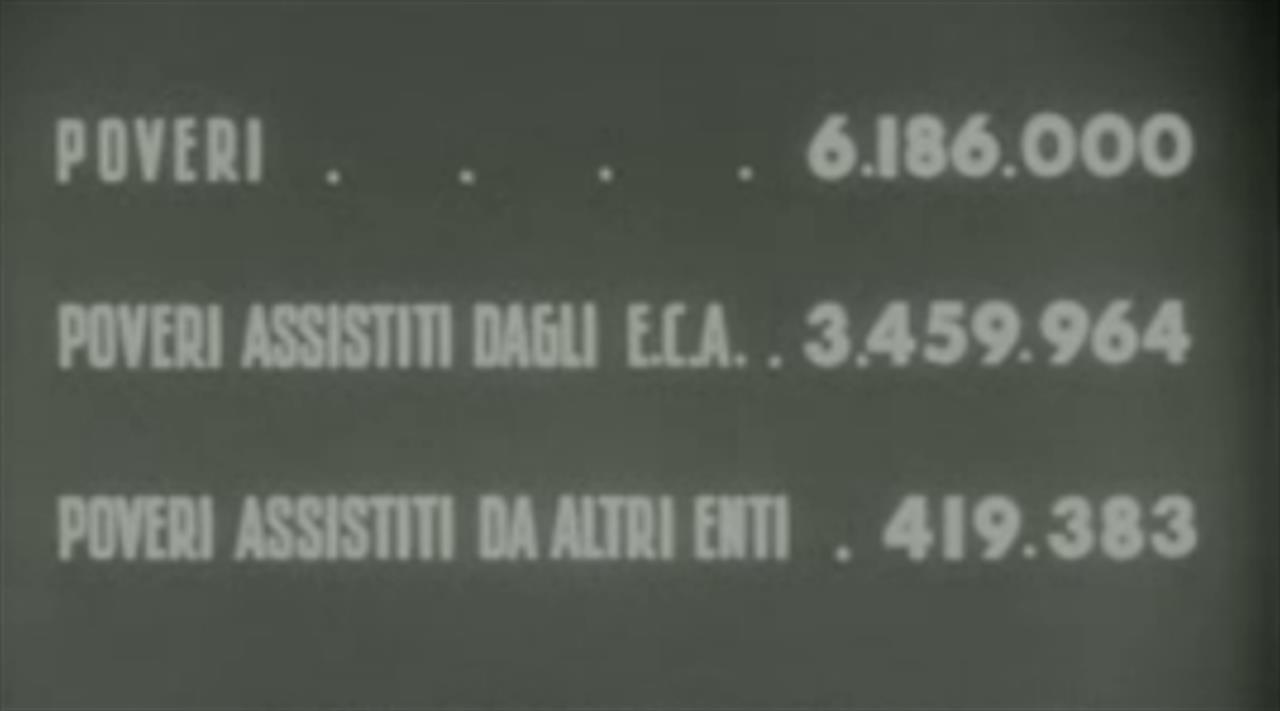

Rileggendo un po’ a casaccio cronache e statistiche apprendiamo che, nel periodo 1929-1930, a Milano era stato ammesso all’assistenza farmaceutica e sanitaria gratuita circa l’8,86% della popolazione (77.000 persone), quando Venezia era al 25% e Verona al 16,90. Nella bergamasca Treviglio, nel 1941, il 13,40% della popolazione era iscritto all’elenco dei poveri. Nel 1948, il 7,7% degli italiani era iscritto agli Enti Comunali di Assistenza (ECA), anche se da un’inchiesta pubblicata dal “Giornale dei lavoratori”, nel luglio del 1945 risultava già che su 10.000 lavoratori italiani, solo il 15,1% riusciva a vivere – e a viverci stentatamente – del proprio salario. Il 91,8%, invece, viveva arrotondando con sotterfugi o consumando i propri risparmi. L’indebitamente era soprattutto con i Monti di Pietà, e il 49,1% degli intervistati affermava di aver venduto oggetti indispensabili per la vita quotidiana, come pentole, lenzuola, reti, pur di far fronte all’incombenza della fame.

In un articolo di Carlo Dacò, dedicato ai “senza tetto” milanesi, apparso nel novembre del 1940 sul “Giornale degli Economisti” e non sfuggito all’occhio attento di Fanfani si legge che «molti si sono occupati del problema del pauperismo, problema tutt’altro che nuovo che in questo secolo ha raggiunto proporzioni sconosciute, ma quasi tutti sono rimasti nel teorico e nell’astratto». [2] Poco o nulla si sapeva – e si diceva – sui “senza tetto”, sugli indigenti, sui poveri osservati senza la lente del criminologo. È nella chiave di questa “invisibilità” che va dunque letto un libro come I colloqui sui poveri. Un libro che, di lì a poco, verrà seguito da altra pubblicistica sul tema: pensiamo a Abolire la miseria (1942, ma pubblicato nel ’46) di Ernesto Rossi, tanto per citare un esempio.

Torniamo all’articolo di Dacò: nel ’40, a Milano erano attivi tre alberghi notturni per senza tetto: 1) il «dormitorio di via Soave» (sorto nel 1903 come Casa di ristoro dell’Ente comunale di assistenza); 2) il «dormitorio di via Colleta» (sorto nel 1905 come Dormitorio popolare Luigi Buffoli); 3) il «dormitorio di via P. Sottocorno» (sorto nel 1884 come Asilo notturno gratuito femminile Lorenzo e Teresa Sonzogno).

Nel 1939, i tre dormitori “servivano” 1522 frequentatori a notte. Scrive Dacò:

«Gli asili notturni sono una specie di “porto di mare in terra ferma”. Ad essi affluiscono persone d’ogni condizione ed età. A volte il direttore del dormitorio scorrendo le carte presentate da un nuovo cliente, scorge che esso è un nobile od un laureato, altre volte viene presentata come carta di riconoscimento la tessera dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia. Come mai costoro cadono cosi in basso? Non è possibile dare una risposta esatta, ma nella maggior parte dei casi la causa va ricercata in condanne penali e, per alcuni, in disastri finanziari. (…) Ci sono poi i dissestati. Sono in gran parie piccoli commercianti, rivenditori al minuto, rappresentanti di commercio. Falliti, perdono tutto o gran parte della loro sostanza e, presto o tardi, si trovano senza soldi e, quel che è peggio, senza un mestiere».

3. La mano visibile del capitalismo senza spirito

La miseria, per Fanfani, futuro Presidente del Consiglio e dirigente della Democrazia Cristiana, nel ’41 ancora e solamente professore di storia economica all’Università Cattolica di Milano, si qualificava come povertà forzata. Un problema ai suoi occhi ineliminabile in termini assoluti, ma dinanzi al quale era necessario «riacquistare il senso di realtà». Pochi anni prima, era stato lo scrittore francese Henri Daniel-Rops a dar voce a questa inquietudine, tra le pagine de La miseria e noi. Ma una chiave importante, per la lettura del fenomeno, venne a Fanfani dai suoi studi su uno snodo cruciale per la comprensione del tempo presente: il passaggio dall’economia medievale, ancora tutta compresa secondo Fanfani dentro le regole della teologia e della morale fissate da San Tommaso d’Aquino e l’economia capitalistica moderna. I Colloqui sui poveri sono opera di sensibilizzazione, più che di ricerca. Ma altrove Fanfani aveva dedicato tempo e spazio a questo snodo.

Due concezioni della ricchezza e dell’uomo sono in gioco in questo passaggio. Passaggio che porterà Fanfani a criticare – in particolare nei lavori pubblicati rispettivamente nel 1933 e nel 1934: Le origini dello spirito capitalistico in Italia e Cattolicesimo e protestantesimo nella formazione storica del capitalismo – la teoria di Max Weber sull’origine dello spirito del capitalismo. Ricordiamo che per San Tommaso fondamentale era il richiamo al “giusto mezzo” e le ricchezze e i beni erano da lui considerate non qualcosa di intrinsecamente malvagio, al contrario. Purché queste ricchezze e questi beni restassero quello che erano: mezzi, non fini.

Fondamentale era dunque la nozione di limite. Ma che cos’è un limite in rapporto alla ricchezza e all’arricchimento? Limite, scrive Fanfani, è la corrispondenza tra ricchezze acquistate e bisogno. Ritorna ancora la lezione dell’aquinate: Fanfani indica la cesura fondamentale del premoderno e precapitalista, rispetto all’uomo moderno e capitalista proprio nella dimenticanza del limite applicato al superfluo. Il moderno è capitalismo anti-umano, quando vede la ricchezza come mezzo, trasformandolo inesorabilmente in fine. Anche se, ribadisce Fanfani, l’uomo «può acquistare quanto vuole, ma non può godere quanto vuole». E questo limite al contempo rimosso e invalicabile crea i presupposti per una catastrofe antropologica.

Questo mutamento dello spirito economico modifica la visione di vita e, quindi, decentra il rapporto mezzo-fine nella modernità. Una modernità che ha decentrato anche il suo rapporto con l’altro e con quell’inferno, rispetto al presunto paradiso della ricchezza, che è la povertà. È a questo svincolamento dal fine ultimo della dignità dell’uomo, non all’intrapresa o alla ricchezza in quanto tali, che Fanfani ritiene di dover applicare la propria critica.

4. Servitù e dipendenza dell’«umanità dolorante»

La vigilia di Natale del 1942, in unradiomessaggio sulla «umanità dolorante» Pio XII aveva d’altronde ricordato che la Chiesa «non può ignorare o non vedere, che l’operaio, nello sforzo di migliorare la sua condizione, si urta contro qualche congegno, che, lungi dall’essere conforme alla natura, contrasta con l’ordine di Dio e con lo scopo, che Egli ha assegnato per i beni terreni». Una condanna alla «dipendenza e servitù economica, inconciliabile con i suoi diritti di persona», verso la quale Fanfani rivolge il proprio accorato richiamo al principio di realtà, scrivendo un libro al fine di «procurare amici ai poveri».

Il 1942 è l’anno del Social Insurance and Allied Service (scarica il pdf in inglese → qui) presentato il 20 novembre al governo britannico presieduto da Churchill dall’economista William Henry Beveridge.

Luigi Einaudi, nelle sue Lezioni di politica sociale del ’49 ironizzerà sul Beveridge Plan, sostenendo che ha assunto lo statuto di “mito” che si aggira per l’Europa. Ma anche i miti hanno la loro concretezza e quella del Piano Beveridge inquitava non poco gli spiriti liberisti.

Il piano Beveridge prevedeva un modello di welfare centrato sulle fasce deboli della popolazione e mirava a sostituire la cosiddetta Poor Law, risalente addirittura al XVII secolo. Le vicende dello Stato sociale post bellico – compreso quello italiano, al quale Amintore Fanfani darà un contributo determinante, ad esempio col piano sull’edilizia popolare – partiranno da qui. Su questo Einauidi non si sbagliava.

Cinque, scrive Beveridge, sono i grandi mali dell’umanità: malattia, ignoranza, squallore, ozio e, per l’appunto, miseria. Per sconfiggere questi mali, a tutti i cittadini va riconosciuto il diritto a un livello minimo essenziale di assistenza e sussistenza, garantito dallo Stato.

In Italia, però, come ebbe a notare il ministro del lavoro, il lecchese Ezio Vigorelli (autore, nel 1948, dell’Offensiva contro la miseria. Idee e esperienze per un piano di sicurezza sociale, edito da Mondadori) non c’erano i presupposti per un Beveridge Plan, ma qualcosa si doveva comunque tentare.

Nel 1951, il primo censimento del dopoguerra diede forma e numero alle preoccupazioni sulla “arretratezza” di un Paese che, su una popolazione attiva (occupati, disoccupati, persone in cerca di prima occupazione) di 20,672.000 contava ancora 3.660.000 iscritti agli “elenchi” comunali della povertà. Nacque da qui la Commissione sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla (1951-1954) voluta da Giovanni Gronchi e presieduta proprio da Vigorelli → qui la relazione firmata sulla Commissione.

5.Vite sbattute contro il “congegno” del debito

Tra “etica capitalistica”, così come configuratasi nella modernità, e spirito del capitalismo, così come si è configurato nella postmodernità, esistono tante linee di contiguità, quante contraddizioni. Negli anni ’10 del secolo scorso, per definire queste contraddizioni, Rudolf Hilferding coniò un termine: capitalismo finanziario (das Finanz kapital).

Il giovane Amintore Fanfani sosteneva che tra lo stesso capitalismo e etica cristiana vi fosse una netta contrapposizione di visioni del mondo. Contrapposizione sempre pronta a esplodere sul piano della redistribuzione delle risorse. Il disequilibrio e l’iniquita sarebbero parte strutturante di quella che, nel 1921, Walter Benjamin chiamo la “religione del capitalismo”: una religione che non offre possibilità di redenzione, ma sempre nuove catene. Una religione “nascosta”, che produce colpa e debito infiniti. Lavoratori, non lavoratori, occupati, disoccupati: oramai il debito sembra configurare un’antropologia radicalmente diversa anche in rapporto al capitalismo stesso. Un’antropologia della dipendenza talmente radicale (e di dipendenza si parla nel Radiomessaggio di Pio XII), da far si che ogni tentativo di fuga sbatta contro il “congegno” della colpa da un lato e del debito dall’altro.

Proprio il debito, titolava ieri Il Sole 24 ore, resta il “convitato di pietra” del World Economic Forum di Davos, in corso dal 22 al 25 gennaio. E il debito, si sa, trascina con sé una pletora di ospiti indesiderati: povertà e immiserimento su tutti.

Sempre ieri, prendendo carta e penna e inviado una lettera proprio al presidente del WEF Klaus Schwab Papa Francesco ha ribadito che:

«la vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita» (Evangelii gaudium, 203). Ciò consente a tanti uomini e donne di servire con più efficacia il bene comune e di rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo. Tuttavia, la crescita in equità esige qualcosa di più della crescita economica, benché la presupponga. Essa esige anzitutto «una visione trascendente della persona» (Benedetto XVI, Caritas in veritate, 11), poiché «senza la prospettiva di una vita eterna, il progresso umano in questo mondo rimane privo di respiro» (ibid.). Parimenti, richiede decisioni, meccanismi e processi volti a una più equa distribuzione delle ricchezze, alla creazione di opportunità di lavoro e a una promozione integrale dei poveri che superi il mero assistenzialismo.

Su questi temi, attuali quanto mai, nell‘Evangelii Gaudium (§.204), uno dei pochi documenti che sappia fare i conti con una critica vera del tempo presente, si legge infatti:

«Non possiamo più confidare nelle forze cieche e nella mano invisibile del mercato. La crescita in equità esige qualcosa di più della crescita economica, benché la presupponga, richiede decisioni, programmi, meccanismi e processi specificamente orientati a una migliore distribuzione delle entrate, alla creazione di opportunità di lavoro, a una promozione integrale dei poveri che superi il mero assistenzialismo. Lungi da me il proporre un populismo irresponsabile, ma l’economia non può più ricorrere a rimedi che sono un nuovo veleno, come quando si pretende di aumentare la redditività riducendo il mercato del lavoro e creando in tal modo nuovi esclusi».

Ancora:

«La necessità di risolvere le cause strutturali della povertà non può attendere, non solo per una esigenza pragmatica di ottenere risultati e di ordinare la società, ma per guarirla da una malattia che la rende fragile e indegna e che potrà solo portarla a nuove crisi. I piani assistenziali, che fanno fronte ad alcune urgenze, si dovrebbero considerare solo come risposte provvisorie. Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause strutturali della inequità, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. L’inequità è la radice dei mali sociali».

Senza toccare questa radice, isolare il male non servirà a nulla, se non a rendere ancor più sistemiche e strutturate le diseguaglianze. Siamo se non a una svolta a un’intensificazione del processo di accumulazione, se è vero che gli 85 uomini più ricchi del pianeta guadagnano quanto 3,5 miliardi di persone povere. Questo in termini quantitativi. Ma poi c’è la qualità, ossia la visione delle cose e del mondo di cui quegli 85 sono portatori, più o meno consapevoli.

Ma qui, oltre il regno della quantità, come nel Petroliere di Paul Thomas Anderson, per quegli 85 uomini e per la loro visione delle cose e del mondo persino lo spirito del capitalismo sembra ridursi a nulla, in un tempo in cui prevale l’immane potenza di un capitalismo senza spirito.

Note

[1] Amintore Fanfani, Colloqui sui poveri, Vita e pensiero, Milano 1942. Per collocare e problematizzare lo scritto di Fanfani, cfr. Agostino Giovagnoli, Le premesse della ricostruzione. Tradizione e modernità nella classe dirigente cattolica del dopoguerra, Nuovo Istituto Editoriale Italiano, Milano 1982, p. 102-106; Giorgio Galli, Fanfani, Feltrinelli, Milano 1975, p. 25.

[2] Carlo Dacò, “Chi sono e come vivono i ‘senza tetto’ milanesi”, Giornale degli Economisti e Annali di Economia , Nuova Serie, Anno 2, No. 11/12 (novembre-dicembre 1940) , pp. 764-780.

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.