Libri

Nel ventre di ferro: un operatore tra i senza dimora di Roma

Chi sopravvive a un evento potenzialmente letale viene definito sopravvissuto. I “sopravviventi”, invece, scrive Girolamo Grammatico in un libro stupendo, sono altri: quelli che «sopravvivono alla miseria», quelli che «non sono morti e non sono vivi». I sopravviventi sono le persone senza fissa dimora che l’autore ha incontrato per 17 anni nel più grande centro d’accoglienza notturna della capitale. Sullo sfondo, di questo breve racconto, una domanda resta a disturbare le coscienze: «A quali condizioni puoi definirti vivo? E a quali puoi definire vivo un altro essere umano? E le due condizioni coincidono?»

Al suo secondo anno di università, a ventidue anni, e con tredici anni di Azione Cattolica sulle spalle, Girolamo Grammatico si propone come obiettore di coscienza per lavorare nel più grande centro d’accoglienza notturna per persone senza fissa dimora della capitale, nel ventre senza finestre di quel mattone gigante che è la stazione Termini, dove donne e uomini, «colpevoli della loro povertà», avrebbero dormito «in un sacco a pelo di cemento e ferro».

Il racconto, crudo e poetico, allo stesso tempo, di quegli anni è diventato un libro, I sopravviventi (Einaudi, nella nuova collana “Unici”), che racchiude il mistero di «Centinaia di persone ferite, malate, violente, depresse, sfiduciate, angosciate, rancorose».

Vite silenziate, come quella di Mimmo, l’anziano calabrese sdentato che non ha mai avuto nessuno che si prendesse cura di lui; o Hamameh, che viene dalla Siria e ha un passato criminale da nascondere; o quella della ragazza rumena che sogna di aprire un centro estetico; o di Flavio, che rifiuterà sempre un posto letto e al quale non basterà, come aveva sognato, costruire una famiglia.

Un disco rotto per 17 anni

La sera in turno, ricorda, «eravamo in due, per centonovanta persone accolte». Il suo lavoro, per 17 anni, gli ha imposto di ripetere un disco rotto: mi spiace, non c’è più posto. Poco importava se davanti avevi uomini, donne, giovani, donne anziane, malati di mente, tossici, ex detenuti. «L’ostello era sempre pieno, il ricambio si limitava a uno o due posti e al cancello si presentava un esercito». Loro erano sempre troppi, soprattutto. «Troppi per la vista, troppi per le tue risorse, troppi per ogni tipo di sensibilità».

Gli esclusi, invece, alla fine, bivaccano su via Marsala, la strada che collega il centro di accoglienza alla stazione. C’era chi sistemava i cartoni, i sacchi a pelo i più fortunati, le coperte alcuni, il vino altri. «Ogni sera mi chiedevo perché nessuno mi prendesse a mazzate, perché non si vendicassero.»

Passavo tra di loro muto, qualcuno a volte mi diceva «Buona notte» con uno sguardo di sfida, sottintendendo «Vedi, io resto qui al freddo sul marciapiede e tu ora te ne vai a casetta tua». Alcuni, pochi, mi fermavano per fare due chiacchiere e io mi sentivo in dovere di restare un po’ con loro, di essere cordiale, di condividere del tempo fuori dai ruoli prima di rifugiarmi nel mio mondo».

Questioni di chiavi

Scrive Grammatico che il più delle volte ciò che distingueva un operatore da un senza dimora erano soltanto le chiavi. «Il primo le aveva e poteva accedere a ogni stanza della struttura, il secondo no. Le chiavi erano l’amuleto. I senza dimora non hanno le chiavi di casa, le chiavi della macchina, le chiavi del loro destino, non hanno le chiavi di nulla. Gli operatori hanno le chiavi. Oggi so che erano inutili. Accedevi sempre nello stesso luogo di miseria e degrado, per quante porte aprissi e chiudessi, stavi sempre lí». Nel libro, pieno di metafore, «le chiavi richiamano anche al simbolo della Chiesa e sono quelle chiavi destinate a San Pietro per i cancelli del Paradiso, rimandano a un’altra casa accogliente per l’eternità, mentre quella terrena resta un rifugio pieno di insidie».

Sopravvissuti e sopravviventi

Ogni sera, a fine turno, «logorato dal rosario dei loro fallimenti, indugiavo confuso sulla soglia del cancello prima di tornare a casa sentendomi un sopravvissuto». Chi di noi può dirsi sopravvissuto? si domanda l’autore. «Chi sopravvive a un evento potenzialmente letale: un terremoto, un uragano, un incidente, un attentato». Sopravvivere, però lo usiamo soprattutto al participio passato. «Nessuno di noi si definisce sopravvivente. I senza dimora sono sopravviventi. Sopravvivono alla miseria. Non sono morti e non sono vivi. Hanno il necessario, quando ce l’hanno, eppure, senza il superfluo, non sono pienamente vivi».

Passi lenti, parole gentili, domande che sono preludio per altre. «Cosa potevo fare? Portarli a casa mia? Una casa di studenti fuori sede? Per quanto? Una notte, due? E come avrei potuto gestire il lavoro, lo studio, i coinquilini, la loro presenza? E tutti gli altri che non avrei portato con me?».

Cosa potevo fare? Portarli a casa mia? Una casa di studenti fuori sede? Per quanto? Una notte, due?

Un interrogativo enorme, ma solo al principio. In quegli anni, racconta, «ero anestetizzato». «Ed è questo che fa il sistema dell’accoglienza dei senza dimora: desensibilizza chi ci lavora, lentamente». E poi cancella la memoria: non serviva nemmeno fare uno sforzo per reprimere il ricordo. «Eravamo immersi in continue emergenze: risse in sala mensa per la pasta scotta, ubriachi che scavalcavano il cancello per prendersi un posto letto con la forza, infarti, svenimenti». Tale era la condizione lavorativa che era impossibile fermarsi a riflettere sulle cose, sulla grande irrazionalità di un capitale piena di case vuote e nella quale si riversava un numero sempre maggiore di impoveriti.

Ed è questo che fa il sistema dell’accoglienza dei senza dimora: desensibilizza chi ci lavora, lentamente

Flavio

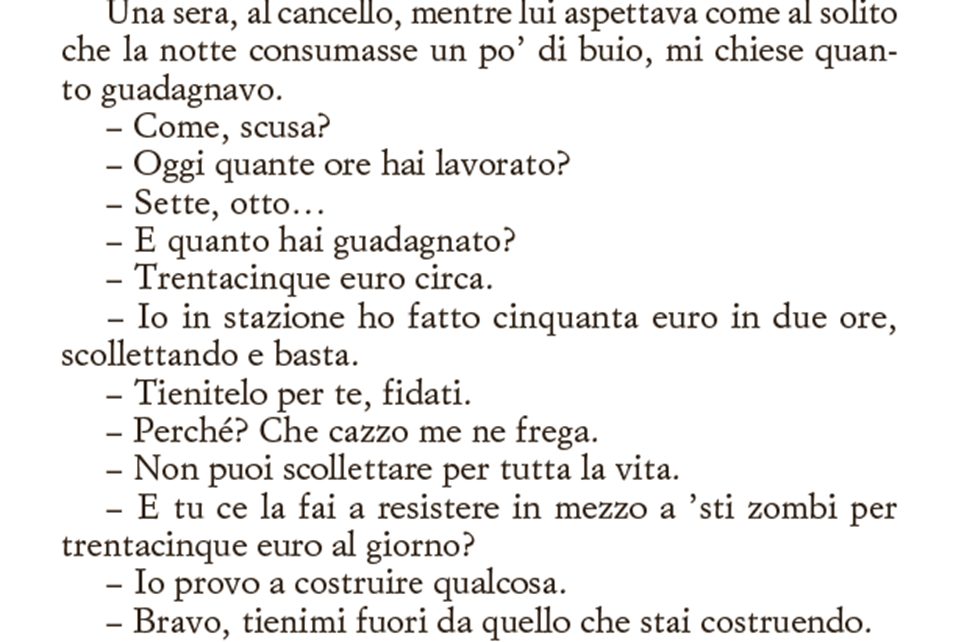

«I poveri danno più a te che tu a loro, dicevano. E dove va a finire questo più che riceviamo? mi chiedevo. Lo restituiamo o ce lo teniamo? Ma in ogni caso, dove si trova? Nella ghiandola pineale, nello sguardo, nel sonno dei giusti?». Flavio è stato uno dei primi ragazzi che Grammatico ha visto morire, morto nei pressi della stazione di Santa Severa a colpi di spranga sulla testa. Erano quasi coetanei. «Provare a convincere una persona a farsi aiutare è come provare a battere il record di piroette: sai che ti girerà la testa, che cadrai – e cadrai in malo modo – ma speri ugualmente di riuscirci, di restare in piedi sorridente e inebetito, di sentire l’applauso della folla per aver fatto una cosa inutile, ma averla fatta bene». Di lui ha molti ricordi, ma racconta soprattutto una conversazione.

Diciassette anni, dicevamo. Grammatico ha fatto questo per un lunghissimo periodo. Poi, ad un certo punto, ha avvertito l’urgenza di cambiare. «L’ostello invece mi ha insegnato che io dovevo stare male come stavano male loro. Rinunciare alle ferie, riposare solo il giovedì, fare le notti sotto organico, non avere la tredicesima, nessun aumento, solo contratti a progetto che mi vedevano un mese operatore, il mese dopo animatore».

Sullo sfondo, di questo breve racconto, una domanda resta come sottofondo a disturbare le coscienze: «A quali condizioni puoi definirti vivo? E a quali puoi definire vivo un altro essere umano? E le due condizioni coincidono?».

Anche se sono trascorsi dieci anni da quando ha cambiato professione, Grammatico fatica a trovare delle risposte.

Loro: barbone, clochard, senza tetto, senza casa.

E noi?

Molti, scrive Grammatico, « si sono arrovellati sui termini: barbone, clochard, senza tetto, senza casa, senza fissa dimora… sono tutte parole che usiamo in modo indiscriminato, eppure ognuna ha un significato diverso». […] È così che divoriamo le persone piú fragili: definendole continuamente in piccole categorie blindate. «E noi, che siamo pagati per aiutarli durante il nostro turno di lavoro? Noi chi siamo?».

In apertura, un ritratto dell’autore Girolamo Grammatico

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.