Istruzione

Minori stranieri non accompagnati, solo uno su cinque va a scuola

Il 30° Rapporto sulle migrazioni, realizzato dalla Fondazione Ismu, propone un focus specifico sugli Msna e il loro livello di istruzione e inclusione sociale. Gli studenti con background immigrato in Italia tendono ad avere un profilo socioeconomico più svantaggiato rispetto agli studenti italiani

di Redazione

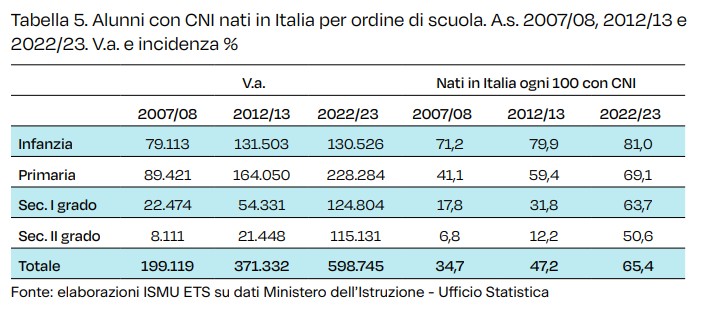

Soltanto un minore straniero non accompagnato – Msna su cinque, tra il 2020 e il 2022, ha avuto accesso al sistema scolastico italiano (21%) ovvero a percorsi frequentati da coetanei nativi e che offrono la possibilità di acquisire un titolo di studio. La statistica emerge da un campione di circa 3.400 Msna censiti sul territorio italiano ed è uno dei numerosi dati contenuti nel 30° Rapporto sulle migrazioni realizzato dalla Fondazione Ismu e presentato da Francesco Crippa su VITA nei giorni scorsi. Una sezione del report è stata dedicata alla ricostruzione delle traiettorie degli alunni con background migratorio e ha considerato le difficoltà e le disuguaglianze che essi sperimentano.

Le disparità nei tassi di scolarizzazione degli stranieri e degli italiani (all’infanzia come nel triennio delle secondarie di secondo grado) segnalano una scuola in cui accesso e abbandono precoce sono tratti distintivi degli alunni con cittadinanza non italiana in entrata e uscita dal sistema scolastico. Anche considerando i corsi di primo livello (corrispondenti alla secondaria di primo grado) e secondo livello (secondaria di secondo grado) attivati per un’utenza adulta presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti – Cpia, solo il 18% del campione risulta inserito. La maggioranza (55%) si trova a frequentare un corso di alfabetizzazione in lingua italiana, prevalentemente presso il centro di accoglienza in cui vive o all’interno di un Cpia, frequentando cioè ambienti formativi segregati con soli Msna o stranieri e senza poter ottenere un titolo di studio. Non trascurabile (6%) è infine la quota di Msna non coinvolti in alcuna delle attività educativo-formative e, dunque, fuori da qualsiasi tipo di programma di apprendimento.

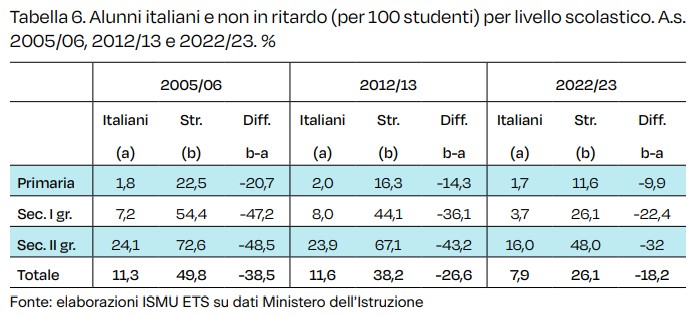

Un indicatore di grave disparità, si legge nel Rapporto, è rappresentato dal ritardo scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana. Dall’anno scolastico 2005/2006, cioè da quando sono pubblicati i dati a riguardo, il ritardo si è ridotto progressivamente, con un miglioramento soprattutto alle scuole secondarie di primo grado (con una diminuzione della distanza tra italiani e stranieri di circa 25 punti percentuale), seguite dalle secondarie di secondo grado e dalle primarie. Nel complesso, tuttavia, il ritardo tra i non italiani rimane ancora elevato, soprattutto nelle secondarie di secondo grado in cui quasi la metà degli studenti di origine immigrata è in ritardo di uno o più anni (48%).

Rispetto all’abbandono precoce degli studi e alla lontananza dal sistema formativo e lavorativo, i dati dell’Eurostat su Early leavers from education and training – Elet, ovvero i giovani che si sono fermati alla scuola secondaria di primo grado, mostrano che nonostante la riduzione del divario tra nativi e non nell’ultimo decennio, nel 2022 gli Elet nati all’estero erano ancora il 28,7% dei 18-24enni stranieri, ovvero il triplo degli autoctoni, che sono scesi al 9,7%. Per quanto concerne i “giovani in condizione di Neet”, il trend mostra stabilità, con una quota di Neet nati all’estero che si attesta al 29% del totale di tali giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia: circa il doppio degli italiani (17,9%). Lo svantaggio a sfavore degli stranieri è peggiorato in una decade di circa un punto percentuale.

Guardando alle scelte scolastiche nel passaggio tra secondarie di primo e secondo grado, nel tempo gli alunni con background migratorio hanno sempre più somiglianze con gli autoctoni, anche se alcune distanze permangono. Nelle ultime decadi, i dati mostrano che gli studenti di origine immigrata sono rimasti una componente stabile degli istituti tecnici (+4,4% dal 2002/2003 al 2022/2023), mentre contemporaneamente si è ridotta la quota negli istituti professionali (-15,9%) ed è cresciuta quasi in eguale misura la presenza nei licei (+11,5%).

Nell’anno scolastico 2022/2023, il 33,4% degli iscritti non italiani nel secondo ciclo di istruzione è costituito da liceali a fronte, tuttavia, del 53,7% di iscritti fra gli italiani, con una sovra-rappresentazione di questi ultimi: tali dati, come diversi studi quantitativi e qualitativi mettono in luce, rivelano quanto i consigli orientativi e le scelte scolastiche tendano a essere influenzati dal background migratorio e dallo status socioeconomico degli studenti, più che dalle loro effettive capacità. «Ciò significa che gli studenti, figli di immigrati e/o provenienti da famiglie svantaggiate, hanno maggiori probabilità di essere indirizzati verso l’istruzione e formazione professionale», si legge nel Rapporto.

In merito all’analisi degli apprendimenti, dall’indagine internazionale Oecd-Pisa (che rileva le competenze dei quindicenni), si evince che dal 2000 al 2022 la percentuale di studenti di origine immigrata è ampiamente aumentata, passando dallo 0,8% del 2000 al 7,5% del 2012, sino all’11% del 2022. Gli studenti con background immigrato in Italia tendono ad avere un profilo socioeconomico più svantaggiato rispetto agli studenti italiani: mentre il 25% di tutti gli studenti è considerato svantaggiato a livello socioeconomico, la quota corrispondente tra gli studenti con un background immigrato sale al 52%. Per quanto riguarda le disparità, si nota che in Matematica la differenza media di rendimento tra studenti immigrati e no è di 30 punti a favore degli studenti italiani, in Lettura è di 31 punti sempre a favore degli studenti non immigrati.

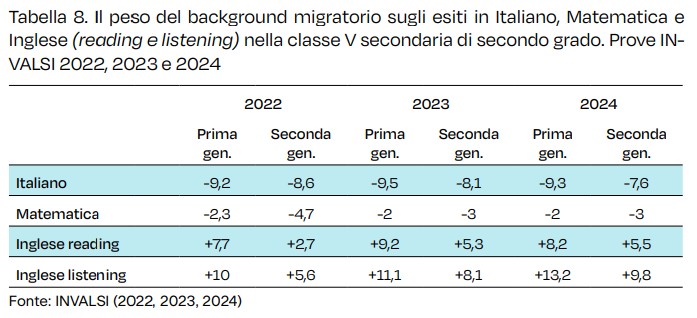

Se però si guardano i dati dell’ultimo Rapporto Invalsi 2024, la situazione al termine del secondo ciclo di istruzione, ovvero nella classe quinta secondaria di secondo grado, appare più sfumata e meno problematica su alcune materie. Nelle analisi delle prove, Invalsi isola il peso associato al background migratorio sugli esiti, stimando l’effetto a parità di tutte le altre condizioni.

Nell’ultimo triennio, in Italiano, gli allievi stranieri di prima generazione hanno conseguito in media un esito significativamente più basso di uno studente tipo di circa 9 punti (precisamente -9,3 nel 2024), mentre la distanza tra gli studenti di seconda generazione e gli italiani si attesta su livelli inferiori (-7,6 nel 2024), anche se permane una situazione di svantaggio linguistico. In Matematica, invece, le prime generazioni conseguono mediamente un esito più basso dello studente tipo di 2 punti, mentre le seconde generazioni hanno un esito più basso di 3 punti (il dato è costante negli ultimi due anni). Lo svantaggio in Matematica risulta dunque meno problematico e la prima generazione va ancora meglio della seconda.

«Dopo trent’anni di ricerche, studi e pubblicazioni sulle scuole multiculturali, i traguardi raggiunti ci rincuorano ma le disuguaglianze persistenti continuano a preoccuparci», sottolinea il Rapporto nelle riflessioni conclusive. «Nonostante da tempo siamo in ascolto e proviamo a fungere da cassa di risonanza per le storie e le esperienze autobiografiche degli studenti e delle studentesse con background migratorio tra difficoltà e successi, oggi si sta vivendo, senza dubbio, un tempo nuovo e di grande cambiamento, sia sul fronte degli studenti sia sul versante dei docenti. Come afferma la scrittrice Espérance Hakuzwimana nell’introduzione del suo recente libro “Tra i bianchi di scuola” (2024), le nuove generazioni appartenenti a minoranze politicamente razzializzate o etnicizzate in Italia stanno esprimendo appieno il loro protagonismo, cambiando egregiamente le cose, chiedendo maggiori spazi di voce, di riconoscimento, di partecipazione e di cittadinanza».

In foto, un’attività del programma Upshift, sviluppato da Unicef e JA, che si rivolge a studenti a rischio di dispersione scolastica, Neet, ragazzi con famiglie fragili o fuori famiglia, minori stranieri non accompagnati, giovani migranti e rifugiati.

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.