L'emergenza penitenziaria

Lo psichiatra: «In queste carceri il rischio suicidio è 20 volte più alto che fuori»

Dopo i quattro suicidi dello scorso weekend nelle carceri italiane, ieri a Novara si è tolto la vita un ventenne. Giuseppe Nese, vice presidente dell’Osservatorio permanente regionale per la sanità penitenziaria della Campania, spiega che da sette anni ci sono « Piani nazionali per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti e per minori». Ma a volte vengono dimenticati. Media italiana più alta di quella europea

«Da 30 anni in Italia l’essere presente in carcere piuttosto che essere libero determina un aumento del rischio suicidario che varia da 15 a 20 volte, è un dato costante», dice Giuseppe Nese, psichiatra, vice presidente dell’Osservatorio permanente regionale per la sanità penitenziaria della Campania.

Lo scorso weekend ci sono stati quattro suicidi in 24 ore nelle carceri, in totale sono già 44 i detenuti che nel 2024 hanno deciso di togliersi la vita. Ieri, a Novara, si è tolto la vita Alì che non aveva neppure 20 anni e che ad agosto avrebbe finito di scontare la pena.

Nese, cosa vuole dirci dell’emergenza suicidi nelle carceri?

La questione dei suicidi non è trattabile separando Servizio sanitario e amministrazione penitenziaria, né in modo prevalente dal punto di vista sanitario. Non dobbiamo commettere l’errore di considerare il suicidio come il sintomo di una malattia.

Il sovraffollamento in carcere può causare delle situazioni esplosive e di sofferenza tali da contribuire all’aumento dei suicidi?

Non c’è dubbio che una persona che arriva a fare una scelta quale quella di togliersi la vita vive una condizione di disagio talmente grave da ritenerla incompatibile con la vita stessa: su questo non c’è discussione. Il punto è quali sono le condizioni che, in ambito penitenziario, possono più frequentemente portare le persone a queste scelte. I dati negli ultimi 30 anni relativi ai suicidi in carcere non sono mai cambiati significativamente: è un fenomeno in Italia costantemente grave. Il punto non è in percentuale quante persone si suicidano, ma è capire qual è il rapporto tra quanti si suicidano in carcere e quanti fuori.

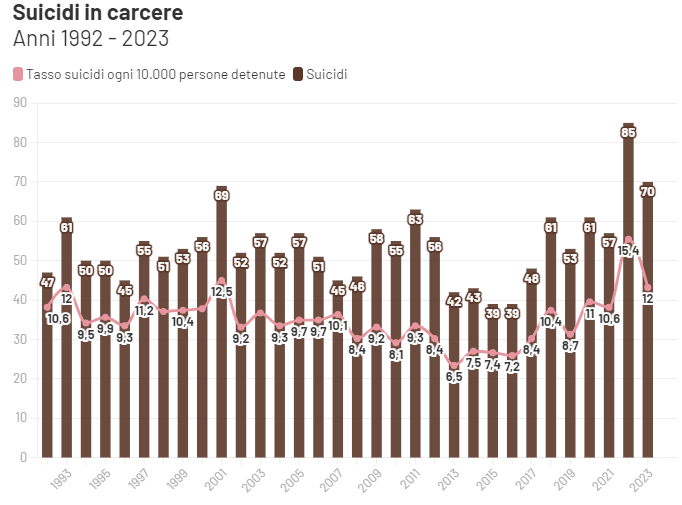

Consideriamo la media dei suicidi. Se si mette in relazione l’ultimo dato disponibile relativo alla popolazione detenuta (tasso di suicidi pari a 12 ogni 10mila persone nel 2023) con quello della popolazione libera (tasso di suicidi pari a 0,67 ogni 10mila persone nel 2019, dati Organizzazione Mondiale della Sanità, Oms) presentati nel “Dossier sui suicidi in carcere nel 2023 e nei primi mesi del 2024” del Ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione di Antigone, vediamo la grande differenza tra i due fenomeni: in carcere ci si leva la vita 18 volte in più rispetto alla società esterna.

Questo è il dato clamoroso italiano. Bisogna considerare quante persone si suicidano in carcere e quante fuori. Da 30 anni in Italia l’essere presente in carcere piuttosto che essere libero determina un aumento del rischio suicidario che varia da 15 a 20 volte, è un dato costante. Negli altri Paesi europei questa crescita del rischio di suicidio, quando si passa dalla libertà al carcere, non è di questa dimensione. (Secondo gli ultimi dati del Consiglio d’Europa, l’Italia si colloca al di sopra della media europea per quanto riguarda i suicidi in carcere. Nel 2021 in Italia il tasso di suicidi in carcere era pari a 10,6 casi ogni 10mila persone detenute, mentre la media europea si attestava a 9,4, ndr).

L’Italia si colloca al di sopra della media europea per quanto riguarda i suicidi in carcere. Nel 2021 in Italia il tasso di suicidi in carcere era pari a 10,6 casi ogni 10mila persone detenute, mentre la media europea si attestava a 9,4

Cosa vuole dirci per quanto riguarda il problema del sovraffollamento?

Sovraffollamento non è uguale a più suicidi. Il sovraffollamento è indiscutibilmente una questione di grave criticità che richiede interventi urgenti, ma è indipendente dalla questione dei suicidi. Quando si vanno a confrontare le condizioni di sovraffollamento e i tassi di suicidio, si vede che alla riduzione del sovraffollamento non c’è una riduzione significativa dei tassi di suicidio. Un dato emblematico è quello dell’indulto del 2006 che, pur avendo ridotto in modo rilevante la popolazione detenuta, non ha determinato nessun sostanziale cambiamento del tasso dei suicidi. È il contesto penitenziario che aggrega condizioni che determinano un aumento rilevante del rischio di suicidio. Se uno pensasse di intervenire con un indulto, avremmo la dimostrazione che non ci sarebbe una soluzione per questo problema. Sembra quasi che, a fronte della criticità dei suicidi in carcere, non si sia fatto niente. Invece…

Invece?

Dal 2017 sono stati approvati dalla Conferenza Unificata e vigono un “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” (adottato il 27 luglio 2017, ndr) e un “Piano nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità” (adottato il 26 ottobre 2017, ndr). A volte sfugge che esistono questi Piani nazionali, ci si dimentica, in Italia, che è già scritto da sette anni cosa fare. Questo è grave, porta erroneamente a pensare che nessuno se ne sia mai occupato e che bisognerebbe scrivere nero su bianco. È tutto già scritto. Sulla questione dell’erronea riconduzione alle problematiche psichiatriche, nelle premesse di quel Piano ci sono scritte alcune cose importanti.

Ad esempio?

Che il fenomeno suicidario in carcere è da ricondurre alle ordinarie condizioni di vita e non a problematiche sanitarie. Ribadendo, però, che il servizio sanitario non può escludersi dagli interventi che devono essere fatti. Inoltre, che le attività devono essere sempre svolte congiuntamente dal servizio sanitario e dall’amministrazione penitenziaria. Per me due cose sono molto allarmanti: che ci si dimentica che è già scritto cosa bisogna fare e che, a volte, si ripropongono dei percorsi tecnicamente e scientificamente erronei, inappropriati ed inefficaci, che non determinerebbero nessun buon risultato.

A cosa si riferisce, quando parla di «percorsi tecnicamente e scientificamente erronei, inappropriati ed inefficaci»?

A percorsi non coerenti con le azioni dettagliate nel Piano nazionale. Ad esempio, il ricorso alla psichiatria o ad attività prevalentemente sanitarie o anche non svolte congiuntamente dalle amministrazioni (penitenziarie e sanitarie). O anche, in termini più generali, non idonee a intervenire organicamente per potenziare i fattori di protezione e ridurre quelli di rischio.

Il ministro Nordio ha stanziato cinque milioni di euro in più per le ore di sostegno psicologico nelle carceri. Può essere un aiuto importante?

Sicuramente l’intervento psicologico in carcere è appropriato: stiamo parlando di una situazione di disagio e lo psicologo ha le competenze e le operatività proprie. Nel “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” è evidente che c’è la necessità di prestare una sistematica e costante attenzione alle persone che sono rilevate a rischio suicidario. Ogni persona che entra in carcere è interessata da uno specifico screening per rilevare i fattori di rischio e di prevenzione. Quando si va a ragionare in termini di fattori di rischio per quanto riguarda il suicidio, e si considera che le persone hanno a che fare con questioni sanitarie solo limitatamente, e prevalentemente con questioni personali, penitenziarie e giudiziarie, si capisce bene che non è solo lo psicologo che deve intervenire.

Chi deve intervenire?

Si tratta di offrire al detenuto un percorso di trattamento penitenziario adeguato ai suoi bisogni, bisogna potenziare gli operatori dell’area educativo-trattamentale e, ancora, inserire nel contesto di quel Piano la Polizia penitenziaria. Anche in questa prospettiva le carenze di agenti incidono, non determinando la possibilità di avere un’attenzione costante alle vicende molto particolari e specifiche che interessano la vita del detenuto nell’istituto penitenziario. Andrebbe inserito tutto in un contesto molto complesso ma, ripeto, chiaramente definito. Potenziare l’assistenza psicologica, insieme al potenziamento dell’attenzione della Polizia penitenziaria e alla capacità degli istituti di fare attività educativo-trattamentale, che afferiscono a professionalità diverse, ha senso nella misura in cui è inserito nel contesto di quel Piano. Altrimenti non ha molto senso: significa ridurre un fenomeno come la scelta suicidaria di una persona ad una problematica, slegandola da un contesto di vita in carcere che è ciò che determina i problemi.

Quanto è rischioso prestare troppa attenzione alla psichiatrizzazione sistematica del disagio in carcere?

Le rispondo con un esempio. Recentemente ho dovuto gestire una richiesta di trasferimento di un detenuto in una struttura penitenziaria psichiatrica per accertare una condizione di disabilità psichica. Questa persona è stata registrata come extracomunitaria, senza fissa dimora e con un bisogno di accertamento psichiatrico. Questa persona era nata in un altro Paese, residente in Italia, aveva una famiglia in Italia, non aveva una patologia psichiatrica accertata ma era seguita per una depressione reattiva per una insoddisfatta e reiterata richiesta di essere avvicinata in un istituto penitenziario più prossimo alla sua residenza. In questo caso è stato rilevante avere un assistente sociale. Quindi c’è bisogno di psicologi, ma anche di altre figure: di agenti, di educatori, di assistenti sociali…

L’obiettivo non può essere prevenire il suicidio. Ma è intervenire sui fattori di rischio per ridurli e sui fattori di protezione per aumentarli, a partire dalla garanzia dei diritti e dei bisogni delle persone che sono in carcere

Questa storia come è andata a finire?

In questo caso chi ha salvato questa persona è stato un assistente sociale che, dal sabato al lunedì, ha inviato ai comuni di una regione lontana rispetto all’istituto penitenziario in cui si trovava questa persona, due richieste: una di certificato di residenza storico e una di stato famiglia. Dopo 15 giorni questo detenuto ha avuto la detenzione domiciliare. Se un detenuto viene mandato in un carcere a 800 chilometri di distanza dalla sua famiglia e si rende conto che alla sua richiesta viene trattato come un senza fissa dimora e con problemi psichiatrici, comincia a chiedersi: “Dove sono? Che diritti ho?”. Questo non vuol dire che bisogna fare tutto ciò che il detenuto vuole, ma che non si dovrebbe andare al di sotto di alcuni limiti. Non si possono rimuovere le condizioni di rischi ma si può intervenire sui fattori di protezione.

Lei in più occasioni ha affermato che bisogna prestare un’attenzione alla chiara definizione di “caso”. E che ciò è legato anche a una sottostima dei dati dei suicidi.

Abitualmente in carcere non c’è una modalità di registrazione del caso standardizzata. Quando si definisce un caso, c’è una registrazione del tutto libera. Di fronte ad un comportamento autolesivo, un operatore può dire che si tratta di un tentato suicidio o di un gesto autolesivo. In realtà, anche il tentato suicidio è un gesto autolesivo. Se una persona compie un atto in carcere e la morte si realizza dopo ore o giorni in conseguenza di quell’atto (entra in coma e poi muore, ad esempio), non viene constatata la morte in carcere, ma in ospedale. Quindi dal carcere viene registrato come tentato suicidio, tecnicamente è un suicidio. Poi c’è anche un’altra questione da considerare, nella sottostima dei dati.

Quale?

Non stiamo considerando quelle “morti per causa da accertarsi”. Già i dati che abbiamo sono catastrofici, con queste considerazioni c’è da presupporre che i dati reali dei suicidi in carcere siano anche maggiori.

Nese, in che modo si può prevenire un suicidio?

L’obiettivo non può essere prevenire il suicidio. Ma è intervenire sui fattori di rischio per ridurli e sui fattori di protezione per aumentarli, a partire dalla garanzia dei diritti e dei bisogni delle persone che sono in carcere.

I dati che abbiamo sono catastrofici, c’è da presupporre che i dati reali dei suicidi in carcere siano anche maggiori

Cosa si potrebbe fare?

Forse bisognerebbe investire impegnando delle risorse per il servizio sanitario, per l’amministrazione penitenziaria ma devono essere vincolate (e sottolineo “vincolate”) a quelle specifiche azioni che riguardano la riduzione del rischio suicidario. Se penso all’ultimo suicidio che è avvenuto in Campania, aveste dovuto vedere in che condizioni si trovavano a lavorare gli operatori che hanno assistito, non riuscendo ad evitarlo, all’evento. Il Piano nazionale prevede anche un’azione di supporto. Ripeto, i Piani ce li abbiamo, utilizziamoli.

Foto di apertura di Marcello Rabozzi da Pixabay. Foto dell’intervistato

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it