Dataroom

L’economia sociale in cifre: in Italia genera lavoro per 1,5 milioni di persone

È quanto emerge dagli ultimi dati di Euricse sull'economia sociale: una realtà che in Italia conta 398mila organizzazioni che coinvolgono più di 4.660.000 volontari. Rispetto al 2018, spiega il segretario generale Gianluca Salvatori, i volumi occupazionali tengono, e «cresce l'impatto economico complessivo: c'è una maggiore produzione di servizi e una maggiore presenza sulla scena economica»

di Alessio Nisi

L’economia sociale? In Italia è una realtà che conta più 398mila organizzazioni, impiega oltre 1.5 milioni di persone e coinvolge più di 4.660.000 volontari. Uno spazio complesso e articolato, che pur nelle differenze, raccoglie enti che hanno in comune l’essere forme organizzative che nascono in risposta a bisogni di persone e comunità e in cui la dimensione economica è funzionale rispetto a questo obiettivo.

Una dimensione favorita da una visione che negli anni si è fatta più sistemica e che anziché mettere l’accento sulle differenze tra le varie famiglie organizzative, sottolinea quello che hanno in comune.

La novità? Oggi ci troviamo a fare i conti con un contesto internazionale e nazionale in cui l’economia sociale appare come un concetto utile, perché dà riconoscimento istituzionale a diverse famiglie organizzative, che prima venivano considerate separatamente e quindi avevano anche meno presa, meno capacità di proporsi e meno peso dal punto di vista della capacità di influenzare le politiche e il dibattito pubblico. Sullo sfondo di questo sviluppo c’è la difficoltà in cui si trovano i modelli economici tradizionali, orientati alla competitività e al primato dei meccanismi del mercato.

Un nuovo protagonismo

«L’economia sociale è stata riportata in auge dal bisogno di non restare schiacciati su questo unico modello», spiega Gianluca Salvatori, segretario generale di Euricse, a commento degli aggiornamenti sui dati sull’economia sociale rilasciati dall’ente di ricerca (QUI il report completo).

Un nuovo protagonismo, aggiunge, maturato «a seguito delle crisi: la grande recessione nel 2008-2009, la crisi dell’area dell’area euro e del debito sovrano negli anni 2011-2012, la crisi del Covid, la crisi energetica, la crisi bellica. La concatenazione delle crisi», precisa, «ha portato a riscoprire un concetto di economia più articolato e più rispondente alla pluralità di interessi».

L’espressione “economia sociale” dà forza, secondo Salvatori, «a tante realtà e forme organizzative che già esistevano, ma che erano spinte ai margini dall’idea che l’impresa fosse un’altra e che il successo economico andasse in un’altra direzione. Forme, che erano considerate residuali, destinate secondo alcuni ad essere superata dalla storia». Una convinzione che si è rivelata non vera. «Si è dimostrato negli ultimi anni che invece c’era bisogno di un approccio plurale all’economia», che non fosse schiacciato «sull’idea che l’impresa fosse solo quella che massimizza l’utile».

Le forme delle organizzazioni dell’economia sociale

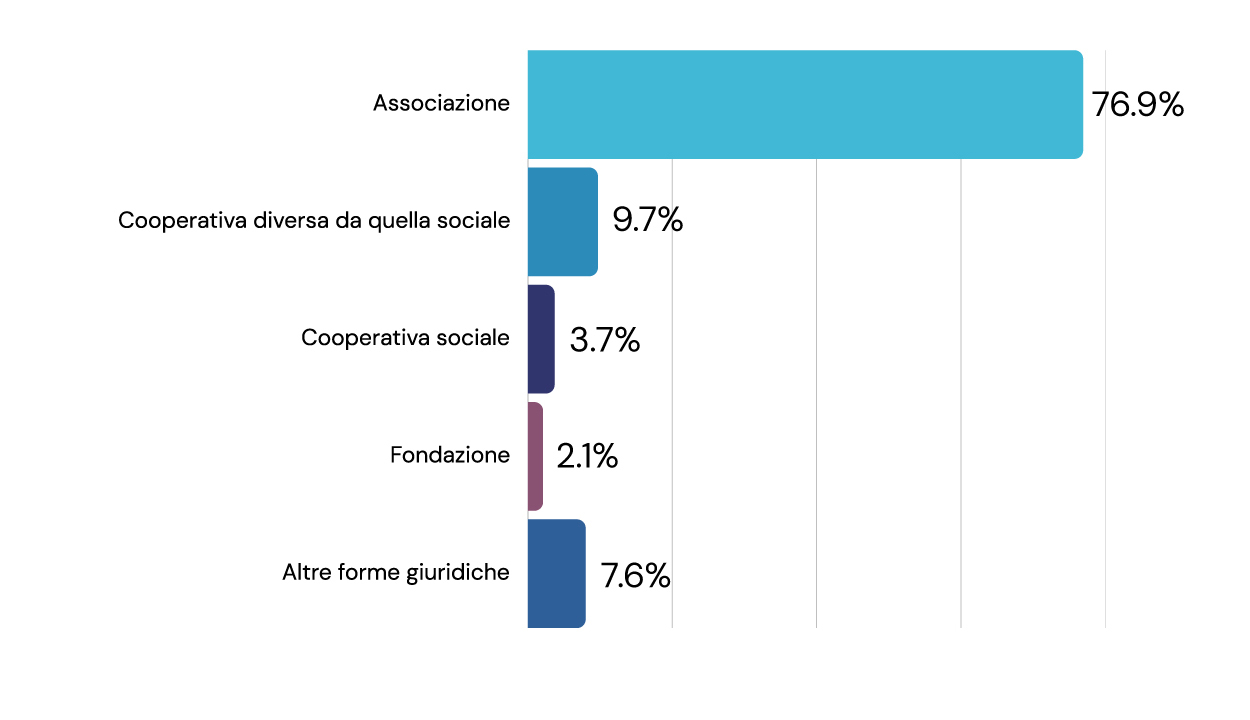

Comunità, bisogni e diversificazione, come elementi caratterizzanti l’economia sociale, che si riflettono nella molteplicità delle sue forme organizzative. Secondo i dati di Euricse, il 76,9% delle oltre 398 mila organizzazioni dell’economia sociale, circa 306.408, ha forma di associazione. Il 9,7% ha forma di cooperativa, diversa però da quella sociale, il 7,6 ha altre forme giuridiche, mentre il 3,7% (14.670) ha forma di cooperativa sociale.

La riscoperta della molteplicità delle forme impresa. «Veniamo da un lungo periodo in cui la tendenza era semplificare e ridurre le forme d’impresa a quelle di tipo capitalistico», puntualizza Salvatori, «la riscoperta della pluralità delle forme impresa è relativamente recente. Non perché non esistessero queste forme di imprese prima, ma perché nell’attenzione pubblica e in quella dei policy maker il tema dell’economia sociale non occupava un posto tra le priorità».

Una diversità che rimette al centro la considerazione che «che la società è molto più plurale ed esprime molti più interessi e bisogni di quanti ne contenga una singola forma: non si può ridurre tutto né alla forma impresa di capitali, né alla forma fondazione, né alla forma filantropica, né alla forma cooperativa. Nessuna di queste forme da sola è risolutiva dell’insieme dei bisogni, degli interessi, delle azioni che muovono una una società».

Il pluralismo dei bisogni. Per il segretario generale di Euricse, «la società è plurale e anche le forme con cui ci si organizza per fare economia, per fare volontariato e per dare risposta a problemi della gente, devono essere plurali».

Occupati dell’economia sociale per forma giuridica

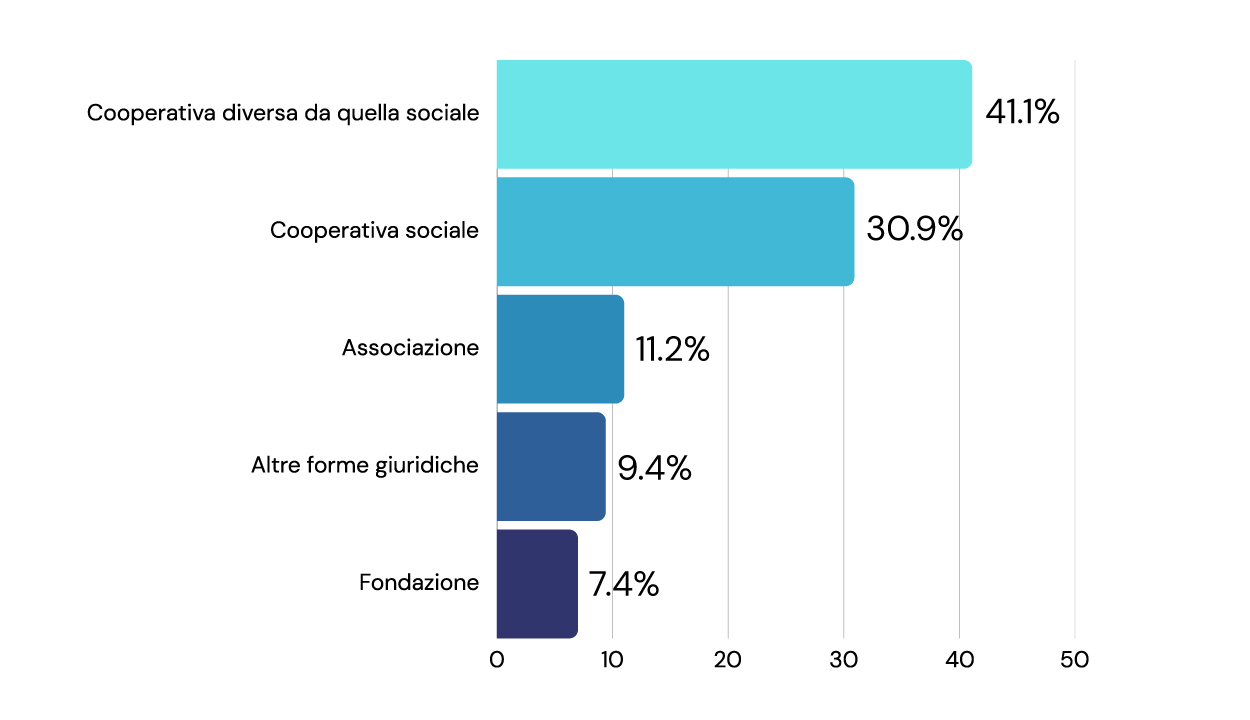

Ma dove lavora il milione e mezzo di persone occupate nell’economia sociale? Secondo Euricse, il 41,1%, quindi più di 4 su 10, esattamente 627.991 mila persone, è impiegato in cooperative che hanno una forma giuridica diversa da quella sociale, il 30,9% lavora nelle cooperative sociali (473.059) e l’11,2% nelle associazioni.

Occupazione che include. «Queste forme organizzative producono una occupazione, che ha due caratteristiche», entra nel dettaglio Salvatori. «La prima è che danno lavoro anche a fasce che normalmente il mercato del lavoro tende a sottovalutare o ad escludere. È un’occupazione», chiarisce, «che include molto di più rispetto a quanto fa un’impresa ordinaria».

In questo quadro ci sono «organizzazioni che hanno come scopo proprio l’integrazione lavorativa e alcune di queste nascono con l’obiettivo di dare lavoro a chi è stato espulso o a chi è ai margini del mercato del lavoro. È un aspetto che corrisponde alla missione sociale di queste organizzazioni che hanno come scopo l’integrazione di persone deboli».

Stabilità, nonostante le crisi. Più in generale, poi, anche le organizzazioni che non si pongono come obiettivo l’integrazione lavorativa di persone fragili, «hanno comunque nell’economia sociale la caratteristica di avere un livello di occupazione più stabile. Qui», puntualizza, «vale il criterio per cui nella crisi si difende la posizione di lavoro e non si difende la posizione degli investitori. Sono organizzazioni che nella crisi non licenziano, ma semmai riducono gli utili per mantenere i posti di lavoro. Quando c’è una crisi i livelli occupazionali delle imprese cooperative e in generale delle imprese sociali vengono mantenuti, mentre i livelli occupazionali delle imprese ordinarie diminuiscono, perché si tutela il capitale anziché il lavoro».

Più donne e giovani. L’altra caratteristica è relativa alla durata e alla composizione della forza lavoro, «diversa», evidenzia, «rispetto alle imprese tradizionali. Parliamo di lavori più stabili nella crisi, più inclusivi rispetto alle fasce deboli e con una ripartizione interna che favorisce l’occupazione femminile e giovanile».

Organizzazioni e occupati dell’economia sociale, le dinamiche

Lo studio Euricse ha messo sotto la lente anche le curve delle organizzazioni e degli occupati dell’economia civile. Siamo passati dalle 405 mila associazioni del 2008 con 1,6 milioni di occupati, alle 398 mila associazioni con 1,5 milioni di occupati nel 2022. Due curve che, pur con un andamento diverso, riportano valori in calo.

Anni non facili. Sono curve che, si spiega, riflettono da una parte «anni non facili. Dall’altra parte c’è stato anche un effetto concentrazione con molte fusioni e crescite dimensionali di organizzazioni, (pensiamo al mondo della cooperazione sociale cresciuto mediamente di dimensione per fusione)».

Meno organizzazioni. Per Salvatori, «si riscontra un livello occupazionale più o meno stabile, a fronte di un numero di organizzazioni inferiore. Le organizzazioni che sono calate in realtà sono le associazioni, rispetto alle imprese le cooperative. Il dato più interessante è che i volumi occupazionali restano grosso modo gli stessi. Cresce poi anche l’impatto economico complessivo e quindi c’è una maggiore produzione di servizi e una maggiore presenza sulla scena economica.

La leva economica che attiva insomma», sintetizza, «è in crescita. Non è detto che la riduzione delle organizzazioni debba essere letta necessariamente come un segnale negativo, può anche essere un fenomeno di razionalizzazione».

I settori delle organizzazioni dell’economia sociale

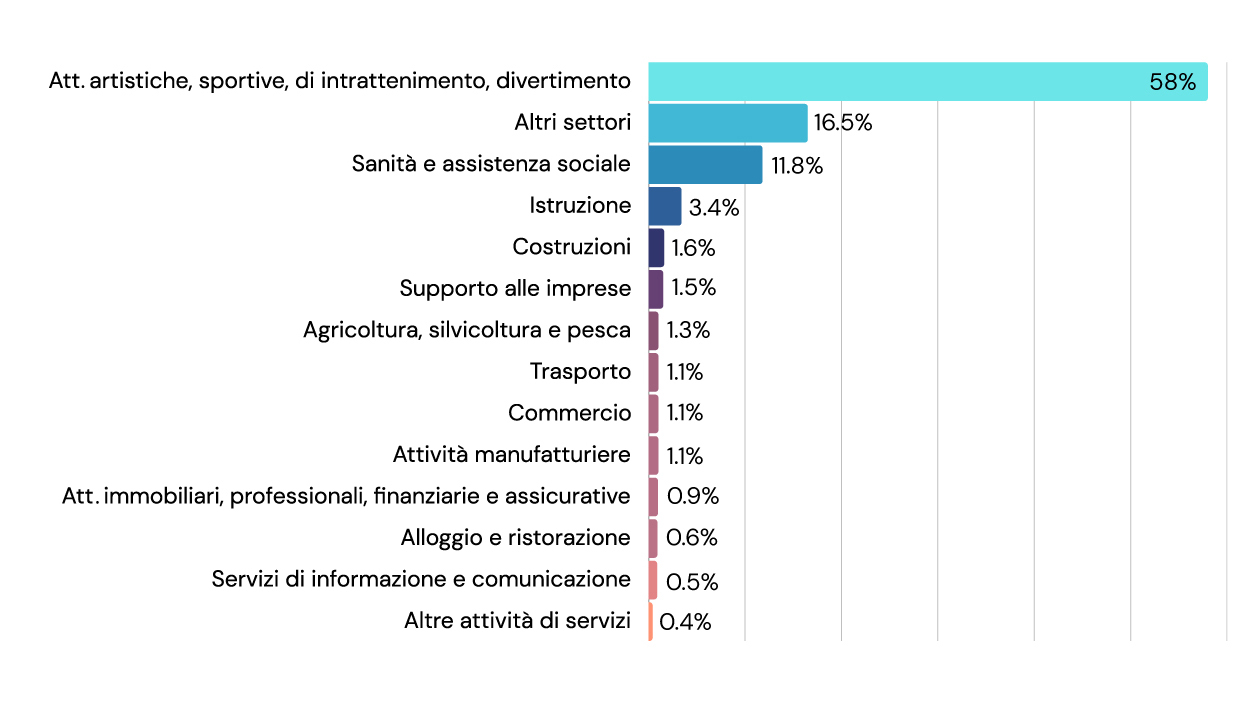

Di cosa si occupano le organizzazioni dell’economia sociale? Il 58%, quasi 6 su 10, 231.178 in particolare, ha scelto attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, il 16,5% (65.530 realtà) è focalizzato su altri settori, l’11,8% si concentra su sanità e assistenza sociale (47.061). Mentre il 3,4% (13.735) è attivo nel settore dell’istruzione.

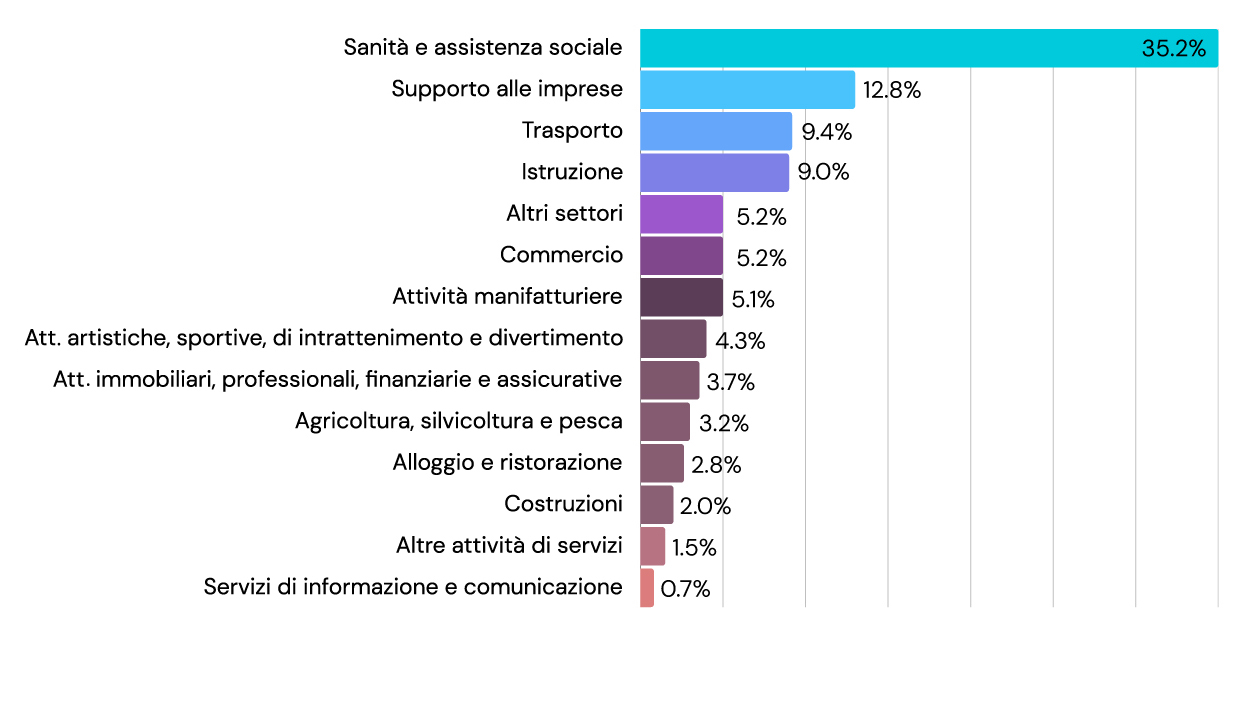

1 su 3 lavora nella sanità e nell’assistenza sociale

Emerge inoltre che quel 11,8% di organizzazioni che si concentra su sanità e assistenza sociale copre il 35,02% degli occupati, circa 538.373 mila persone. Il resto degli occupati è concentrato nel supporto alle imprese (12,8%), nel trasporto (9,4%) e nell’istruzione (9%).

Non è più un’economia monosettoriale. Torna in primo piano il tema della diversificazione. «Con la tendenza», sottolinea sempre Gianluca Salvatori, «ad ampliare sempre di più lo spettro di ambiti».

Sotto la lente ci sono «organizzazioni che nascono per rispondere ai bisogni e i bisogni nascono in più campi. Certamente, i bisogni della salute e quelli dell’assistenza sociale sono primari, come lo sono anche quelli legati all’educazione e alla varie forme di esclusione sociale».

Cooperazione e innovazione. La forma cooperativa oggi la si trova «anche in modalità innovativa, nella gestione di piattaforme digitali e servizi, nel mondo della creatività. Esistono esperienze che fino a qualche anno fa non ci si sognava neanche». In alcuni casi si tratta di «partite IVA singole che trovano nella forma cooperativa un modo di associarsi e di darsi delle tutele di tipo mutualistico, mettendo insieme una parte dei rischi e una parte delle opportunità».

Le imprese sociali all’interno dell’economia sociale

L’ultimo spezzone di analisi offre una sintesi dei dati relativi al numero di imprese sociali elencate nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore – Runts, (aggiornato al 20 dicembre 2024), incrociati con quelli dell’Albo delle cooperative del ministero delle Imprese e del Made in Italy – Mimit e della banca dati Aida bureau Van Dijk. Sono escluse le imprese sociali che, alla data indicata, risultavano in liquidazione, soggette ad altre procedure concorsuali o cessate.

Dal report di Euricse emerge che delle 19825 mila imprese sociali (numero che risulta appunto dai dati del Registro unico nazionale del Terzo settore – Runts, incrociati con l’Albo delle Cooperative del Limit e della banca dati Aida bureau Van Dijk), il 48,2%, 9556, poco meno della metà, si occupa di sanità e assistenza sociale. L’11% di noleggio, agenzie di viaggio e servizi per le imprese. Il 10%, 1992, di istruzione.

Manca una misura di sistema. «Qui entra in gioco un’altra considerazione: al momento in Italia siamo poco attrezzati per misurare statisticamente l’economia sociale. Ci sono rilevazioni che riguardano le singole famiglie, c’è il censimento del Terzo settore, ci sono i dati sulle cooperative che vengono dal registro delle imprese, c’è il Runts».

Ma non esiste ancora, sottolinea Salvatori, «una forma di analisi statistica ufficiale che metta insieme tutte queste diverse forme giuridiche, dando dei numeri che riguardano l’economia sociale», nel suo complesso. Manca in sintesi «una visione statistica complessiva dell’economia sociale delle sue tendenze delle sue variazioni del tempo», che in altri paesi invece c’è.

Il valore economico generato dalle cooperative

L’ultima area dell’analisi accende i riflettori sul valore della produzione e sul valore aggiunto prodotto dalle cooperative nei vari settori e territori, e sul fatturato totale suddiviso per tipologia cooperativa. In sintesi, si mettono in relazione il numero delle cooperative, l’incidenza sul totale delle imprese private e il valore aggiunto per settore di attività (aggiornato al 2021).

Risulta che le 6881 cooperative attive nel settore della sanità e dell’assistenza sociale, generano un fatturato di 1,4 milioni, con un valore aggiunto di 7,2 milioni e un’incidenza del 7,2%. Le 6246 cooperative attive nel settore dell’agroalimentare generano un fatturato di 32,7 milioni, con un valore aggiunto di 4 milioni e un’incidenza del 6,1%.

Il Piano d’azione per l’economia sociale

L’analisi di Euricse è funzionale alla definizione delle politiche di sostegno al Piano d’azione per l’economia sociale, che l’Italia deve presentare entro la fine dell’anno, in ottemperanza alla raccomandazione dell’Unione Europea, che ha chiesto agli stati membri di mettere a punto una strategia. «Sul rispetto di questa raccomandazione», spiega Salvatori, «verrà stilato un primo rapporto nel 2027 e un secondo nel 2032».

A oggi, aggiunge, in Italia c’è un un processo in corso messo in movimento dal ministero dell’Economia del Finanze «che ha l’obiettivo di produrre entro dicembre un Piano nazionale per l’economia sociale. Sono aperti dei tavoli con esperti, organizzazioni e rappresentanze per produrre un documento», con un piano di azioni, che verranno verificate e monitorate dall’Unione Europea.

«Il Piano non è semplicemente una dichiarazione di principio, ma conterrà una serie di indicazioni e di impegni per il governo e gli enti pubblici, e per i privati».

In apertura foto di Jayanth Muppaneni per Unsplash. Nel testo, la foto di Gianluca Salvatori è di www.euricse.eu, le grafiche sono un’elaborazione di VITA sui dati di Euricse

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it