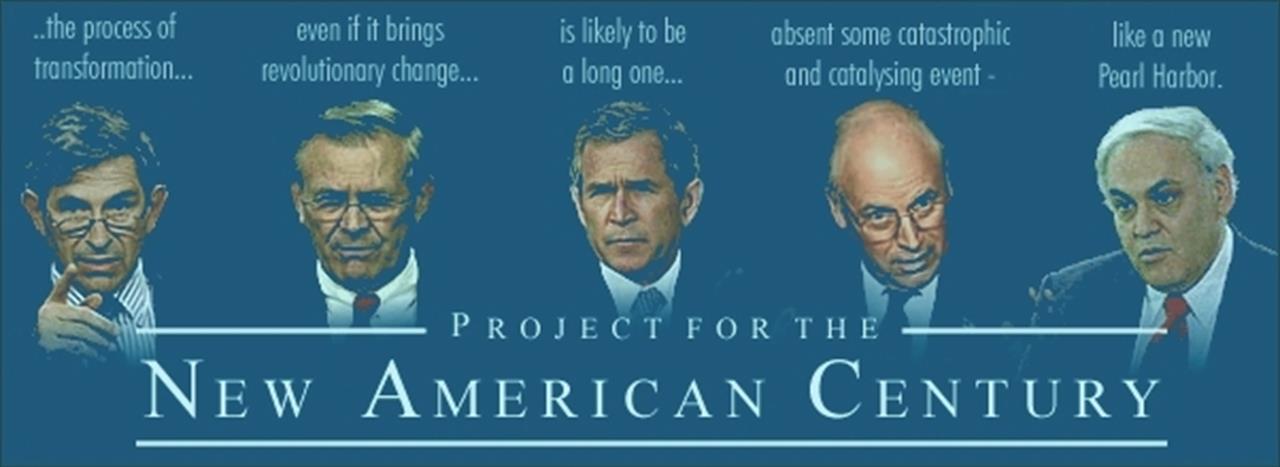

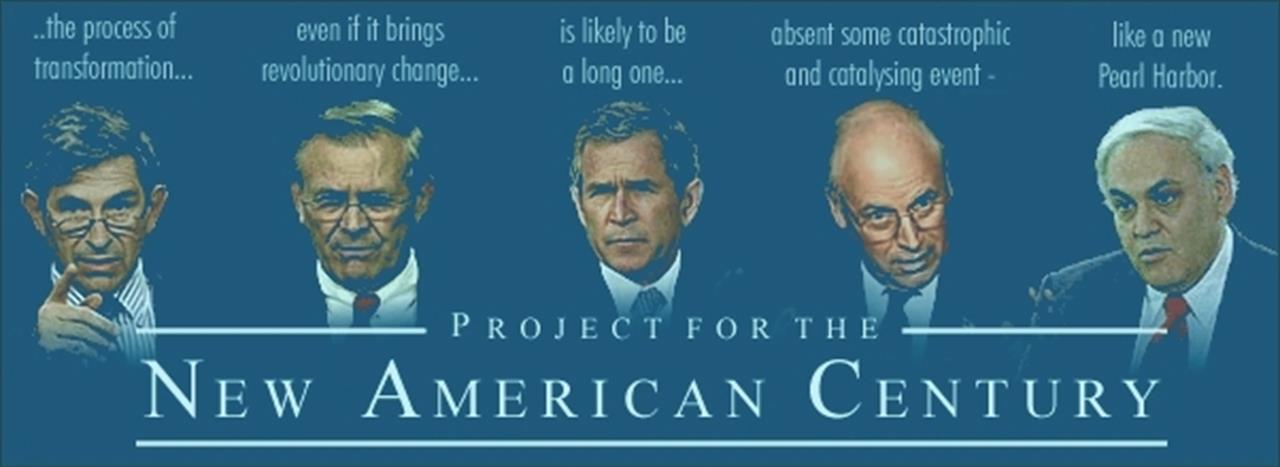

Project for the New American Century

In principio c’è stato George W. Bush.

Daniel Pipes, studioso noto per le sue posizioni antislamiche, è stato consigliere dell’Amministrazione di Bush junior per la politica mediorientale. Nel 2003 ha sostenuto che l’attacco dell’11 settembre agli USA era stato «essenzialmente saudita sotto il profilo dell’ideologia, degli autori materiali, dell’organizzazione e dei finanziamenti»; nonostante ciò «il governo statunitense non ha dato segni di voler rivedere la sua politica nei confronti di Riyadh».

Guerre e petrolio

Dove c’è petrolio c’è ricchezza. Dove c’è ricchezza c’è potere corruttivo. Dove ci sono petrolio e armi la situazione si fa incandescente: l’Arabia Saudita è il quarto paese al mondo per spese militari, oltre 80 miliardi di dollari nel 2014, nonostante il crollo del prezzo del greggio e il deficit di bilancio al 15% del PIL. Dove a tutto ciò si sommano conflitti settari e religiosi, violazione sistematica dei diritti umani e ingiustizia sociale (come abbiamo già ricordato, l’area che va dall’Egitto all’Iran, comprendendo Siria, Iraq e Penisola arabica, vede il 60-70% del PIL concentrato nelle monarchie petrolifere, che hanno solo il 10% della popolazione di quella regione) la miscela, presto o tardi, inevitabilmente esplode.

Secondo Pipes, i buoni rapporti con l’Arabia Saudita, dipendevano non solo dalle necessità energetiche americane, ma anche «dalla sistemica corruzione preventiva adottata dai sauditi nei confronti dei vari livelli di amministratori statunitensi in Arabia Saudita e negli USA». «Potrà forse non essere necessario includere l’Arabia Saudita nell’Asse del male o invaderla ma sarà necessario affrontare e risolvere il ruolo dei sauditi nella diffusione dell’estremismo, se si vuole davvero vincere la guerra contro il terrorismo», concludeva il poco ascoltato consigliere (Pipes Daniel, “National Interest”, Corrotti e servili, in “Internazionale” n. 486, pag. 36, 2003).

Alle origini della strategia bellico-affaristica

Va ricordato che Bush junior, nel suo discorso alla nazione del gennaio 2002, aveva indicato i tre nemici principali degli USA nell’Iraq, nell’Iran e nella Corea del Nord, definiti appunto “Asse del male”, nell’occasione avvisando gli americani di prepararsi a una lunga guerra contro il terrorismo.

Prendeva, insomma, definitivamente le mosse quella strategia della “guerra infinita”, già cominciata in Afghanistan e da allora sanguinosamente in corso; una strategia che, per allargarsi, riprodursi e stabilizzarsi ha (avuto) bisogno di introdurre anche la variabile terrorismo, vale a dire di innescare una continua spirale guerra-terrorismo-guerra.

L’articolazione di tale disegno prevedeva dall’inizio di ingaggiare un conflitto armato anche con l’Iran; l’elezione di Barack Obama ha determinato una temporanea sospensione di quel capitolo, che ora, alla fine del suo secondo mandato, viene però rimesso in agenda, attraverso le provocazioni saudite e ridando spazio alle posizioni contrarie – a cominciare da Israele, ma anche negli stessi Stati Uniti – all’avvenuto accordo sul nucleare iraniano.

Come si sa, difatti, nonostante il ruolo avuto nell’11 settembre, l’Arabia Saudita non è mai stata invasa, a differenza di Afghanistan e Iraq, le buone relazioni USA con la petromonarchia non si sono mai affievolite e neppure è venuto meno il ruolo saudita nella promozione e favoreggiamento del terrorismo, come attesta pure l’origine di ISIS-Daesh: la destabilizzazione dell’Iraq, a seguito della guerra tenacemente perseguita da Bush, ha creato le condizioni per l’affermazione dello Stato Islamico, il quale si è sviluppato grazie al sostegno, alle armi e ai finanziamenti delle monarchie del Golfo, Arabia Saudita in testa, con il consenso attivo degli Stati Uniti e con la passività dell’Europa.

Il nuovo secolo americano

A quei tempi, George W. Bush preferì affidarsi alle valutazioni e proposte di altri analisti: quelli del Project for the New American Century (PNAC, Progetto per il Nuovo Secolo Americano, un’organizzazione costituitasi nel 1997 con lo scopo dichiarato di «promuovere la leadership globale americana»).

Questo think thank aveva indirizzato già nel 1998 un documento al precedente presidente Bill Clinton, nel quale sosteneva la necessità di un intervento mirato ad abbattere il regime di Saddam Hussein in Iraq, forzando se necessario la mano alle Nazioni Unite: «A breve termine bisogna essere pronti a un’azione militare senza riguardi per la diplomazia. A lungo termine bisogna disarmare Saddam e il suo regime. Siamo convinti che, in base alle risoluzioni dell’ONU esistenti, gli USA hanno il diritto di prendere tutte le iniziative necessarie, compresa quella di dichiarare guerra, per garantire i loro interessi vitali nel Golfo. La politica degli USA non dovrebbe in nessun caso essere paralizzata dalla fuorviante insistenza del Consiglio di sicurezza sull’unanimità». Più chiaro di così. È esattamente quello che poi successe, passo dopo passo, nei primi anni duemila.

In passato, la documentazione di queste pressioni (PNAC, Letter to President Bill Clinton on Iraq, gennaio 1998; Rebuilding America’s Defenses – Strategy, Forces and Resources For a New Century, settembre 2000) era sfacciatamente disponibile sul sito dell’organizzazione, www.newamericancentury.org, ora non più attivo.

La maggioranza dei firmatari di quel testo del 1998 ha, in seguito, fatto parte dell’Amministrazione Bush: il vicepresidente Dick Cheney; il suo capo staff Lewis Libby; il segretario alla Difesa Donald Rumsfeld; il suo vice Paul Wolfowitz; il vicesegretario di Stato Richard Armitage; l’assistente segretario alla Difesa per le questioni di sicurezza internazionale Peter Rodman; il segretario di Stato per il controllo degli armamenti John Bolton; il membro della Commissione Difesa Richard Perle; l’ambasciatore di Bush presso l’opposizione irachena Zalmay Khalilzad; l’assistente del presidente e direttore per gli Affari del Medio Oriente e Nord Africa Elliot Abrams; il presidente del PNAC e consigliere di Bush William Kristol. Molti di loro, peraltro, avevano collaborato con le Amministrazioni statunitensi fin dagli anni Settanta.

Cherchez l’argent

Più che di analisti, tuttavia, sarebbe maggiormente appropriato parlare di un gruppo politico-affaristico, giacché in diversi casi (come in quello di Dick Cheney e di Donald Rumsfeld, in precedenza ai vertici delle multinazionali Halliburton e Blackwater) direttamente interessati e beneficiati dal business bellico e post-bellico. Un business accuratamente pianificato, dato che, all’indomani dell’attacco anglo-americano all’Iraq, nel marzo 2003, trapelarono indiscrezioni sugli appalti già concessi ad alcune grandi compagnie statunitensi per la ricostruzione del paese, un affare all’epoca stimato tra i 25 e i 100 miliardi di dollari; a fronte, i costi complessivi, diretti e indiretti, a carico dei contribuenti americani della guerra nel solo Iraq, stimati in seguito in ben tremila miliardi di dollari (Linda Bilmes, Joseph Stiglitz, The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict. W. W. Norton & Company, 2008).

La ricostruzione post-bellica fu poi affidata all’inviato presidenziale Paul Bremer, inopinatamente voluto da Bush, dato che era considerato poco esperto di politica irachena. Diversamente, scrisse Naomi Klein, «Bremer è un esperto nell’arricchirsi con la guerra al terrorismo e nell’aiutare le multinazionali statunitensi a fare soldi in posti lontani, dove sono impopolari e trattate con freddezza. In altre parole: è l’uomo perfetto per questo tipo di lavoro» (Naomi Klein, Iraq privatizzato, in “Internazionale” n. 491, pag. 13, 2003).

Sempre di Bremer è stata la scelta, nel maggio 2003, di smobilitare completamente l’esercito iracheno, circa 400.000 uomini, in gran parte sunniti, lasciando sul lastrico le loro famiglie, contribuendo così a costituire la base di massa per i futuri miliziani di Daesh e il consenso popolare attorno a essi.

Ancora prima dell’avvio effettivo della guerra in Iraq, dunque, erano già individuati i beneficiari di quella strategia: in parte gli stessi che l’avevano pianificata, poi decisa a livello del governo USA e infine imposta al mondo, nonostante ogni evidenza (l’accettazione da parte di Saddam di tutte le richieste, spesso capziose, nei tanti mesi precedenti; l’inesistenza della famosa e truffaldina “pistola fumante”, ovvero la prova delle armi di distruzione di massa del presidente iracheno) e contro quasi tutti (buona parte delle Nazioni Unite, il papa e il Vaticano, molte diplomazie mondiali, la società civile globale e i movimenti che, nel febbraio 2003, manifestarono in 600 città mobilitando per la pace addirittura 100 milioni di persone).

La storia infame continua

Se non si ricorda questo capitolo iniziale, individuando i soggetti e gli interessi economici e geopolitici in campo, sarebbe più difficile capire i sequel di questa storia, attualmente in corso.

Una storia infame e mistificata che, dopo Aghanistan e Iraq, ha devastato la Sira (già pochi giorni dopo l’inizio della guerra in Iraq, il segretario alla Difesa Donald Rumsfeld e il segretario di Stato Colin Powell, accusavano la Siria di «atti ostili contro gli USA», anticipando la tappa successiva della “guerra infinita”), lo Yemen e altri teatri minori.

Una storia che ha insanguinato pure l’Europa, attraverso l’ISIS-Daesh, fratello gemello e al contempo prodotto ultimo del mostro bellico e degli apprendisti stregoni, proprio come Al Qaeda fu sostenuta e resa funzionale alla guerra afgana.

Una storia che ora, da un lato, pare voler riprendere in mano il capitolo iraniano (al riguardo, proprio come la volta scorsa, gli sviluppi dipenderanno in buona misura da chi sarà il prossimo presidente americano), e, dall’altro, quello della nuova Guerra fredda, con il ridimensionamento russo (ma, in prospettiva, anche cinese), al solito utilizzando gli interessi convergenti degli storici alleati Arabia Saudita e Turchia, l’espansionismo a Est della NATO e il riarmo nucleare.

Se questo progetto dovesse continuare ad affermarsi, il “nuovo secolo americano” sarà infine edificato su una miniera di dollari per le lobby affaristiche e le grandi corporation del settore da una parte, e, dall’altra, su una montagna di cadaveri e di macerie e su un oceano di profughi e di sfollati per il resto del mondo.

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.