Periferie

La rigenerazione urbana alla prova dell’amministrazione condivisa

Il centro studi dell'Anci, Ifel, ha pubblicato una rassegna delle soluzioni sperimentate da 15 città per sottrarre spazi e territori al degrado. L'analisi dal titolo "Città Rigenerative" presenta sia i processi amministrativi adottati dagli enti locali sia le previsioni sulla gestione futura di beni e spazi recuperati

Che succederà a giugno 2026 quando saranno chiusi i cantieri finanziati dal Pnrr? Chi gestirà gli asili, gli alloggi sociali, le case per le persone senza dimora? Il pubblico, il privato, il non profit? Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, al momento una corsa contro il tempo per gli enti locali impegnati a completare i lavori, rappresenterà nei prossimi anni un banco di prova per il Terzo settore che dovrà affrontare più sfide.

Gestire e coprogettare le azioni ma anche misurarsi con interventi di portata più ampia come la rigenerazione urbana di aree dismesse. Non singole infrastrutture sociali ma interi quartieri, pensiamo a rioni periferici o a zone desertificate dalla deindustrializzazione, da contribuire a reinventare con servizi di prossimità come biblioteche, condomini solidali, spazi ricreativi, parchi attrezzati.

L’Ifel, il centro studi dell’Associazione nazione comuni italiani-Anci, ha pubblicato una rassegna delle soluzioni sperimentate da 15 città italiane che in questi anni hanno provato per prime a ridare un’anima alle aree sottratte al degrado (Andria, Bari, Brescia, Crotone, Cuneo, Empoli, Firenze, Livorno, Messina, Novara, Perugia, Pistoia, Savona, Taranto, Trieste).

L’analisi qualitativa intitolata “Città Rigenerative” è stata elaborata in collaborazione con Mecenate 90, associazione attiva da tempo sui temi del recupero urbano.

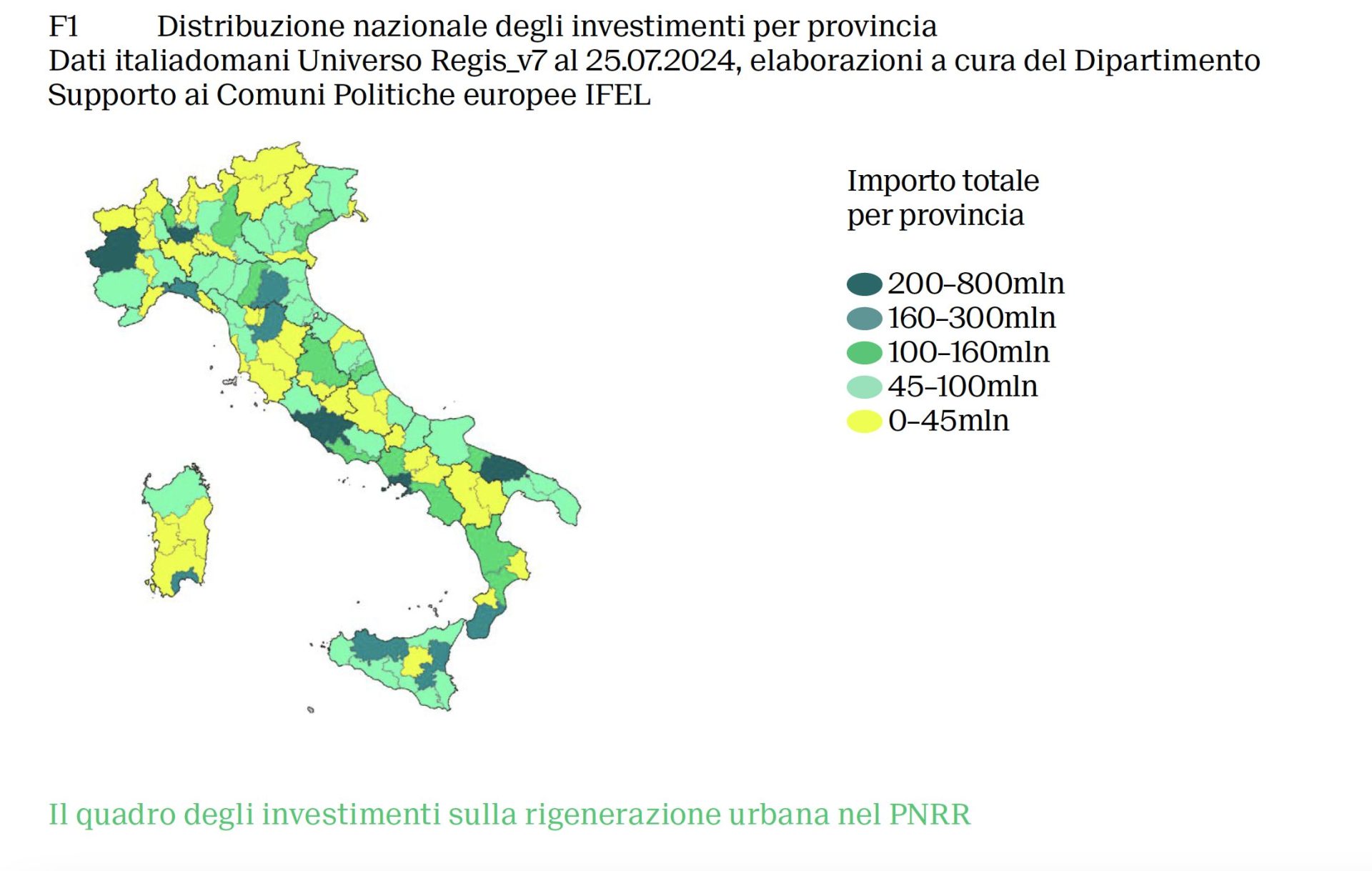

Quasi 4mila progetti finanziati con poco meno di 12 miliardi di euro

Ma cosa intendiamo per rigenerazione urbana? È una modalità di trasformazione urbana spinta «da fattori economici, demografici e sociali ma anche da principi regolativi come il risparmio di suolo, da obiettivi di risparmio energetico, da indirizzi di politica pubblica e grazie a strumenti finanziari nazionali ed europei», spiega Pierciro Galeone, direttore Ifel nella parte introduttiva della ricerca.

Francesco Monaco, responsabile del Dipartimento supporto ai comuni e politiche europee della stessa organizzazione, delinea invece i numeri dei principali investimenti. Con riguardo alle tre misure – Interventi di rigenerazione urbana, Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare-Pinqua e Piani Urbani Integrati-Pui – il totale delle risorse complessivamente impegnate sui progetti promossi da comuni, città metropolitane e aggregazioni di comuni ammonta a 11,7 miliardi di euro, di cui 9,8 miliardi assicurati dal Pnrr.

Ben 3.855 i progetti attivati con una dimensione finanziaria media pari a 3 milioni di euro circa. Il rapporto documenta anche la taglia media: quasi la metà dei progetti varia fra 1 e 5 milioni per un totale di 3,48 miliardi mentre 217 progetti di importi superiori ai 10 milioni di euro raggiungono nel complesso 3,62 miliardi di euro. Numerosi gli investimenti realizzati per importi considerevoli anche nelle città medie e piccole. Dai dati relativi ai progetti attivi a luglio 2024 risulta che il 68% delle risorse Pnrr su queste misure è stato destinato a città con meno di 100mila abitanti.

Servono misure di accompagnamento

Il Rapporto “Città Rigenerative” esamina, attraverso interviste a politici locali e dirigenti municipali, i processi amministrativi adottati dagli enti locali per il governo dei progetti di rigenerazione urbana e raccoglie le previsioni sulla gestione dei beni e degli spazi recuperati. Laddove la progettazione è stata assegnata agli uffici che si occupano di urbanistica, lavori pubblici o di rigenerazione urbana, si avverte una maggiore preoccupazione per il futuro a differenza dei casi in cui è stata l’esito di un’attività che, partendo dalle linee di indirizzo del governo locale, ha coinvolto più settori dell’amministrazione. C’è il timore che nel passaggio di consegne possa materializzarsi «uno scollamento» tra la prima e la seconda fase, quella della gestione, spiega Ledo Prato, segretario generale di Mecenate 90.

Le amministrazioni pubbliche, inoltre, sembrano intenzionate a fare ricorso all’amministrazione condivisa, preservando il ruolo di indirizzo e controllo. Tuttavia, aggiunge Prato, denunciano «limiti nei processi partecipativi, soprattutto laddove è più evidente la debolezza, la frammentazione della società civile organizzata».

Servono, insomma, misure di accompagnamento per sostenere questi processi. È interessante, rileva lo studio, che questa necessità sia stata richiamata anche nell’unico caso analizzato di rigenerazione urbana promossa dal basso. Si tratta del progetto “Lumen” di Firenze attivato su un’area abbandonata alla periferia della città proprio da una associazione.

La partecipazione dei cittadini: rischi e opportunità

Lo studio dell’Ifel analizza inoltre il grado di coinvolgimento delle comunità locali nella fase di ideazione dei progetti e di individuazione del modello gestionale degli spazi ristrutturati. Se la prima avviene nelle forme creative e flessibili che vanno dalle riunioni informative, alle consultazioni con testimoni privilegiati, ai seminari aperti con interlocutori esterni, la seconda segue un approccio più formale con l’avvio delle procedure della coprogettazione ai sensi dell’articolo 55 Codice del Terzo settore.

Gli intervistati appaiono d’accordo nel riconoscere agli enti non profit il ruolo di partner attivo nella costruzione del progetto fin dalla sua ideazione. Non tutti però sembrano convinti che questo alla fine riesca a «evitare il rischio di trasfigurarsi in meri fornitori di servizi».

Ottimisti e pessimisti si confrontano su vantaggi e svantaggi della coprogettazione. La maggior parte propende per l’approccio bottom-up. Il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle comunità locali sin dalla fase di progettazione contribuisce a individuare soluzioni più mirate e sostenibili perché la popolazione conosce i propri bisogni meglio dell’amministrazione pubblica; genera un forte senso di appartenenza in quanto la partecipazione attiva induce le comunità alla cura e all’uso degli spazi rigenerati, favorendone una fruizione duratura; stimola, infine, l’innovazione sociale, poiché le comunità locali possono proporre soluzioni innovative che emergono proprio attraverso la partecipazione diretta.

Emergono, tuttavia, i punti di debolezza: processi decisionali più lenti ma anche il rischio di frammentazione al venir meno di una guida istituzionale forte. È questa forse la criticità che balza più agli occhi e che stona col coro unanime in favore dei processi dal basso. Dall’ascolto dei politici e tecnici comunali intervistati sembrerebbe che, in alcuni contesti, «un’amministrazione comunale con una visione chiara delle necessità del territorio può gestire efficacemente un progetto attraverso un modello top-down confidando nella forza della delega conferita dall’elettorato».

La scelta tra approccio top-down e bottom-up, insomma, sembra dipendere dal contesto specifico del progetto, dalla complessità degli interventi e dalla capacità delle istituzioni locali e delle comunità di collaborare efficacemente.

In apertura l’area di via Milano a Brescia, oggetto di uno dei progetti di rigenerazione analizzati – Foto Nelson Hasanpapaj /LaPresse

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.