Europee 2024

La democrazia dei ricchi

La mappa dell’astensionismo e quella della povertà si sovrappongono: è il segno di un sistema che si sta chiudendo sempre di più nella “cerchia dei benestanti”. «Al Sud giovani e poveri non hanno votato», dice Andrea Morniroli del Forum Disuguaglianze Diversità. «Per molti di loro la democrazia è solo “per chi se la può permettere”. Si sentono non visti, non riconosciuti, incapaci di immaginare un futuro. È colpa loro? No. È colpa di una classe politica alla deriva e forse anche del mondo del civismo attivo che non sa più raccontare come stanno le cose»

di Anna Spena

Quelle dell’8 e 9 giugno sono state le prime elezioni della storia della Repubblica in cui sono andati a votare meno del 50% degli aventi diritto. Per l’esattezza il 49,69%.

Nel Sud e nelle isole urne ancora più vuote

I dati di affluenza più bassi si registrano nelle Regioni del Mezzogiorno, dove la percentuale di chi ha votato si è fermata al 43,73%, e nelle isole, dove a stento si è arrivati al 37,03%. Il dato peggiore si registra in Sardegna: qui i cittadini che hanno esercitato il diritto di voto sono stati appena il 37%. Nelle circoscrizioni dell’Italia Nord Occidentale la partecipazione al voto ha raggiunto il 55,1%, sopra la media nazionale; nell’Italia Nord Orientale ha votato il 54% degli elettori e al Centro l’affluenza è stata del 52,5%. Ma quando si guarda alla mappa dell’astensionismo e a quella della povertà i punti si sovrappongono: sono sei le regioni italiane in cui ancora si misura un Pil pro capite (a parità di potere d’acquisto) inferiore alla soglia del 75% del valore medio europeo, queste sono Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Sardegna e Molise, quindi quelle dove l’astensionismo è stato più alto.

Chi non ha votato in Europa e in Italia?

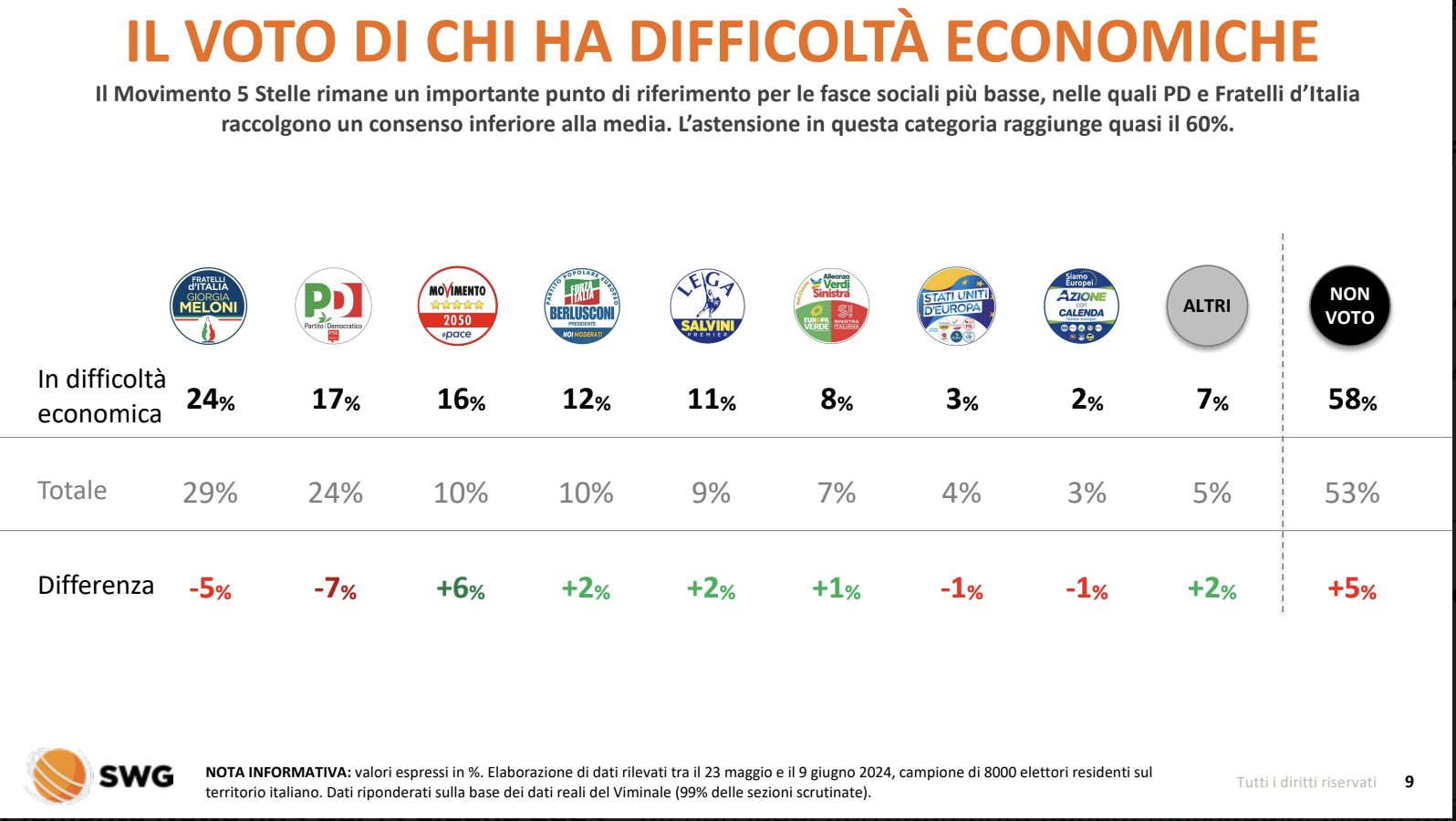

A maggio di quest’anno l’istituto socio economico di ricerca – Censis ha pubblicato il rapporto “Lo stato dell’Unione. Geografia sociale dell’Europa al voto”. Un cittadino su tre, cioè il 34% della popolazione europea (150 milioni di cittadini) ha visto ridursi i propri livelli reddituali. Sono coloro i quali vivono in province periferiche rispetto agli assi produttivi dell’Europa e, a causa di questo inesorabile scivolamento, manifestano di conseguenza il profondo «malessere dei perdenti, che li porta ad allontanarsi anche dal cuore politico europeo», come scrive l’istituto. L’analisi del Censis analizza gli indicatori economici e sociali riferiti alle 242 regioni che compongono il mosaico dei 27 Paesi membri dell’Unione europea: se quindici anni fa (nel 2007) all’Unione europea a 27 Stati era riferibile una quota del Pil del mondo pari al 17,7% del totale, oggi la percentuale si è ridotta al 14,5%. «I territori del declassamento», si legge nella nota che accompagna il rapporto, «si trovano principalmente in Grecia, Italia e Spagna. Di tutti gli europei coinvolti, 4 su 10 sono italiani (il 39,1%). Per quanto riguarda il nostro Paese, la forbice tra i Pil pro capite delle diverse Regioni è amplissima. Si oscilla dal valore minimo del Pil pro capite della Calabria (-40,9% rispetto al dato medio nazionale) al valore massimo di Bolzano (+65,4% rispetto al dato medio nazionale)». Secondo le stime di YouTrend nei comuni dove si votava solo per le europee l’affluenza è stata del 42,2%, mentre dove si votava sia per le europee, che per le amministrative e le regionali, l’affluenza ha raggiunto il 62,8%. E lo stesso partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, che ha consolidato la sua posizione di primo partito del Paese, ha perso però oltre 600mila voto rispetto alle elezioni politiche.

Nel Mezzogiorno non votano giovani e poveri

Per le europee hanno votato di più i cittadini residenti nelle Regioni ricche. Molto meno chi vive nelle Regioni povere o nei piccoli centri. La fotografia che l’Istat fa dell’Italia nel 2024 riconferma grandi divari territoriali. Dal punto di vista economico delle 23 province forti in Italia, 21 sono al Nord e 2 al Centro: il 25% delle province più deboli, invece, si trova al Sud, dove l’astensionismo ha registrato tassi più alti. Inoltre dal 2012 ad oggi la popolazione italiana ha iniziato a ridursi, una tendenza che ha riguardato principalmente il Mezzogiorno (-4,7%). «Il quadro generale sull’astensionismo in Italia, a prescindere dai risultati elettorali, e a prescindere che si tratti di elezioni europee, politiche o amministrative, quindi più vicine ai cittadini, ci deve portare a fare una sola riflessione: la democrazia in Italia non sta bene, è davvero malata. E questo si accompagna al fatto che siamo davanti a politiche che in qualche modo certificano la deriva degli ultimi vent’anni in cui si certifica che il nostro è un Paese sempre più diseguale», dice Andrea Morniroli del Forum Disuguaglianze Diversità, tra i fondatori, a Napoli, della cooperativa sociale Dedalus, una realtà che interviene nel campo delle problematiche connesse all’esclusione sociale delle fasce deboli, dell’economia del territorio e dello sviluppo locale. Morniroli non la definisce solo “malata” la democrazia, ma anche: «sotto attacco», spiega. «Siamo davanti a una deriva autoritaria che va dallo svuotamento del Parlamento al ricorso sfrenato ai decreti legge fino all’utilizzo della forza e della violenza contro gli studenti che manifestano nelle piazze». I dati sull’astensionismo registrati al Sud Italia non devono stupire: «Al Sud le persone restano a casa, anche i giovani. Pensano “ormai a che serve il mio impegno di cittadino attivo”. Sono le componenti più fragili per condizione sociale, o sono le persone che vivono ai margini, nelle periferie lontane dai centri», sostiene Morniroli. «Ma per paradosso la componente più fragile della società è quella che sarà più colpita dallo svuotamento della nostra Costituzione».

La rivista dell’innovazione sociale

Abbònati a VITA per leggere il magazine e accedere a contenuti e funzionalità esclusive

C’è una disaffezione generale alla politica: «le persone non si sentono riconosciute e il non essere riconosciute si somma a tutto il resto: all’avere magari un lavoro e all’essere comunque poveri, ad essere precari, a non riuscire ad uscire dalla povertà, a non avere servizi. La democrazia è diventata una cosa di benestanti. Un ragazzo o una ragazza poveri, che il futuro neanche riescono ad immaginarselo, perché mai dovrebbero andare a votare e fidarsi di chi da sempre ha fatto promesse e non le ha mantenute?». Morniroli però fa anche un’altra osservazione: «Non sono convito che sia solo colpa della classe politica», ammette. «C’è un’incapacità anche nel mondo del civismo attivo di saper raccontare, a chi oggi sceglie di non votare, quanto invece l’esercizio di quel diritto può fare la differenza. Penso, ad esempio, al caso dell’autonomia differenziata».

Con l’autonomia differenziata al Sud andrà sempre peggio

«Quando parlo con i genitori dei 300 ragazzi e ragazze che frequentano, nel quartiere San Lorenzo di Napoli, la cooperativa sociale Dedalus», continua Morniroli, «e gli dico che l’autonomia differenziata va fermata, loro mi rispondono: “autonomia che?”. E rispondono così perché non percepiscono quanto questa può danneggiare le Regioni del Sud. E non lo percepiscono perché nessuno gli ha mai spiegato che l’autonomia differenziata, in Campania per esempio, significa non poter avere il tempo pieno nelle scuole, significa aspettare due anni in lista d’attesa prima di essere chiamati per effettuare una visita specialistica, significa anche che non ci saranno più ambulatori perché non avremo abbastanza fondi. Noi dobbiamo ripristinare una narrazione che tenga conto che ci sono aree del Paese, quelle più povere e fragili, che considerano la democrazia solo “per chi se lo può permettere”. Dobbiamo tornare a una narrazione che consenta a quelle aree che si sentono marginalizzate, non viste, non riconosciute dai centri, dalla politica, dobbiamo spiegare perché è fondamentale che loro si attivino».

Credit foto Claudio Furlan/Lapresse