Non profit

Io, giornalista embedded

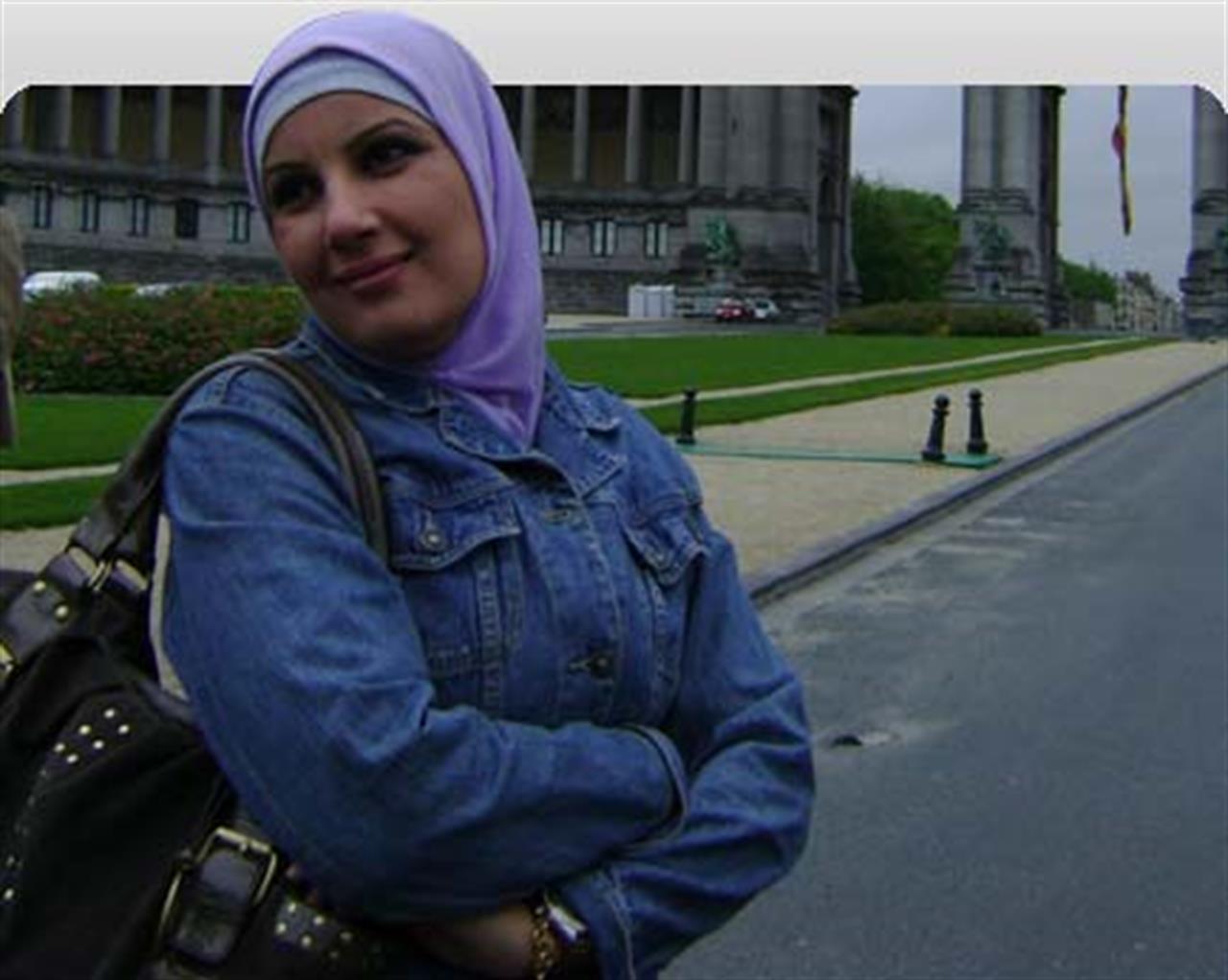

Kawthar abd al Ameer al Zubede spiega perché Baghdad è il posto più pericoloso al mondo per fare informazione

Da Bruxelles –

Tre morti, un disperso e sedici feriti. E’ il bilancio dell’attentato suicida perpetrato ieri a Baghdad contro il palazzo che ospita i giornalisti della televisione araba Al-Arabiya. Secondo l’Afp, “tra le vittime si contano due guardie di sicurezza e un’impiegata, mentre la persona scomparsa è un altro impiegato originario del Bangladesh”.

Nel pomeriggio, il generale Qassem Atta, portavoce del comando militare di Baghdad, ha dichiarato al canale arabo che “è stato trovato un documento di Al Qaeda nel quale il gruppo indicava di preparare un attacco contro Al-Arabiya”.

L’attentato contro il media internazionale ci ricorda un altro triste bilancio: i 141 giornalisti uccisi in Iraq dal 2003, anno dell’invasione delle truppe americane per rovesciare Saddam Hussein. Tra questi, l’82% sono di nazionalità irachena. Una percentuale due volte superiore al numero di giornalisti eliminati nelle Filippine, considerato dal Committee to Protect Journalists (CPJ) il secondo posto più pericoloso al mondo dove svolgere attività giornalistiche.

Insomma, informare l’opinione pubblica in Iraq è un’attività in cui la probabilità di lasciare la pelle è altissima. Ne sa qualcosa Kawthar abd al Ameer al Zubede, che di rischi ne corre un po’ troppi. Oltre ad essere donna, Kawthar vive sola, per giunta in una delle aree più pericolose di Baghdad: Dora City. Arruolata dall’agenzia di stampa “Voices of Iraq” per seguire le attività del Parlamento iracheno, Kawthar divide la sua vita “tra la paura e la gioia di fare il più bel mestiere del mondo”.

Un mestiere che l’ha portata fino a Bruxelles in seguito ad un invito rivolto dalla Commissione europea a una quindicina di giornalisti iracheni per confrontarsi sul ruolo dell’Ue nella ricostruzione dell’Iraq. Vita ha incontrato Kawthar al termine del suo primo viaggio in Occidente e raccolto la testimonianza di una giornalista di Baghdad da sempre embedded.

Quando hai iniziato a fare la giornalista?

Nel 2002, sotto l’era di Saddam Hussein. Lavoravo in un settimanale pubblicato a Baghdad che si chiamava Tikrit. In quel periodo, la mia libertà era molto limitata. Eravamo continuamente sottoposti alla sorveglianza degli uomini di Saddam. La caduta del regime ha segnato ovviamente una svolta importante nella mia vita professionale.

Dall’oggi all’indomani i giornalisti iracheni erano diventati liberi di scrivere ciò che volevano. Eravamo come bambini invitati a muovere i primi passi nel mondo della stampa libera. Molte sono state le cadute iniziali, ma la sete di correre era tale nella nostra categoria che nulla ci avrebbe fermato. Almeno così pensavamo sino ai primi attentati che purtroppo hanno interrotto sul nascere questa stagione di libertà assoluta.

Da allora?

Da allora è tornata la paura. Rispetto all’era Saddam, le fonti di pressione sono molto più diversificate e imprevedibili. Con Saddam c’era da temere soltanto – per modo di dire – gli uomini del regime, ovvero il partito unico, oggi la maggior parte dei giornalisti devono fare i conti con una molteplicità di attori che vogliono soffocare la libertà di stampa.

Ovviamente i terroristi sono i primi da temere. Negli ultimi sei anni, ho ricevuto due lettere che contenevano minacce di morte, mentre una volta sono rimasta vittima di un sequestro. Il che tutto sommato è davvero poca roba rispetto ai colleghi rimasti uccisi. In Iraq un giornalista deve fare i conti con un livello di insicurezza molto alto, anche se in calo rispetto agli anni che hanno seguito l’invasione americana.

Quotidianamente cosa significa?

Significa alzarsi ogni mattina e pregare Dio di tornare a casa sana e salva. Ogni giorno impiego circa quattro ore per recarmi sul posto di lavoro e altre quattro per rincasare. Lo stesso tragitto ai tempi di Saddam mi avrebbe costato non più di 30 minuti.

Quattro ore è un lasso di tempo infinito, durante il quale uno si chiede quando il bus sul quale viaggia verrà colpito da un’autobomba. Non conto più le volte in cui ho sfiorato un attentato… e la morte il giorno in cui è saltato per aria il tribunale di Baghdad. Ho sentito la terra tremare, c’era sangue ovunque, un momento terribile di cui sono uscita salva per miracolo. In realtà, mi sento più sicura sul posto di lavoro. La Green Zone è un’area molto protetta, così come il Parlamento iracheno di cui copro le attività. Questo mi consente di non girare troppo in città, il che è un bene ma anche un male.

Perché?

Fare reportage sul terreno è il modo migliore per capire cosa sta accadendo nel paese. Io invece sono costretta a coprire i dibattiti parlamentari. A volte mi capita di andare fuori e fare dei servizi su tematiche sociali o ambientali, ma è meglio non correre troppi rischi. Detto questo, non tutto è negativo. Stare in Parlamento e vedere i nostri uomini politici confrontarsi a viso aperto mi ha fatto capire quanto essenziale sia la democrazia per il popolo iracheno. Questo nonostante la corruzione dilagante.

Che cosa significa essere donna e giornalista in un paese come l’Iraq?

Significa convivere con lo sguardo degli uomini, una minaccia permanente che prima non esisteva. E’ forse l’unica cosa che rimpiango del regime di Saddam Hussein. Se sotto la sua dittatura essere donna significava rispetto, oggi invece siamo paragonate a degli animali. Io vivo a Dora City, nel Sud di Baghdad, dove predominano Al Qaeda e le milizie di Al Madhi.

Ogni volta che torno dal lavoro mi devo cambiare e mettere un vestito consono ai loro codici morali. A Baghdad le donne non possono nemmeno più contare sui poliziotti, da quando i miliziani estremisti hanno iniziato a integrare i corpi di polizia, le cose sono peggiorate. Ma costi quel che costi, continuerò a svolgere il mio mestiere, con la speranza di poter un giorno offrire un’immagine migliore dell’Iraq.

Da Al Jazeera alla CNN, sembra che a Baghdad come nel resto del paese la vita non vada oltre le bombe e gli attentati…

Innanzitutto la sicurezza è migliorata. Ma i media, ivi compresi quelli arabi, continuano a proporre una realtà molto parziale del nostro paese. Direi che un buon 30% delle cose che accadono in Iraq rimangono totalmente ignorate. Nessuno parla ad esempio dello scempio che il governo sta compiendo nei confronti della cultura. Dove sono i teatri, le sale cinematografiche, le mostre che rendevano gli abitanti di Baghdad fieri della loro città? Oggi il mondo culturale è in stato di abbandono.

E che dire della povertà che dilaga nelle città e nel mondo rurale? Anche lì il piccolo schermo tace. Eppure ci sarebbe molto da raccontare. Ad esempio sul miliardo di euro che l’Unione Europea pretende di avere investito in Iraq dal 2004 ad oggi.

Quando i rappresentanti della Commissione europea ci hanno rivelato questa somma non ci credevamo. “E dove sono finiti?” ci siamo chiesti tra colleghi. A Baghdad di progetti europei non vi è traccia. Nemmeno una bandiera in una scuola elementare. Niente. Ci hanno risposto di aver speso molto per la governance. Secondo me i fondi sono finiti nelle tasche del governo. Ecco un altro aspetto dell’Iraq che meriterebbe maggiore attenzione. Ma la strada è ancora lunga.

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.