Il corpo dell’eroe fluisce in danza elementare, lenta all’apparenza. Tira pugni come certezze, in liturgia ordinata di odio consapevole. Boxe, arte della sopravvivenza, lo spettacolo non esiste. L’inizio è bianco e nero, niente technicolor. Chiudi gli occhi: lo ricordi sfidante sgraziato, odioso -avanza a piccoli passi, carapace a protezione sono gli arti mulinati ad offendere. E’ sequenza di storia e di immaginario tutta quella notte e l’ascesa vertiginosa, la laurea di gloria -nella polvere, che l’indio frequenta da bambino, finisce il campione amatissimo e applaudito, di cui non ha avuto paura. Si combatte per vincere, il mondo dei poveri non ha fantasia. Non fluisce tra i segni, non ha retoriche, pretende certezze

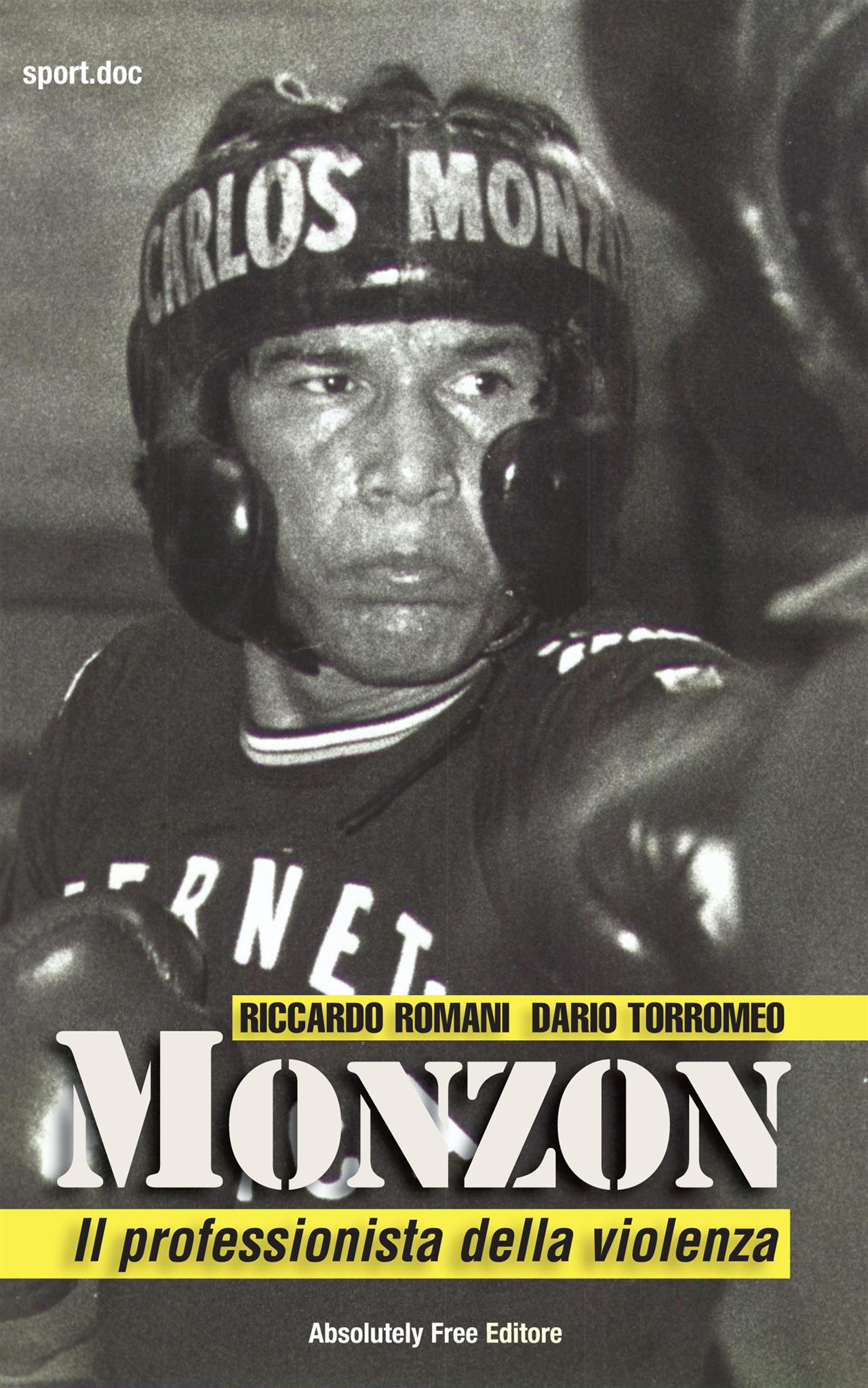

Non esistevo, non ero nato, quando a Roma, nel 1970, Carlos Monzon strappò a Nino Benvenuti il titolo mondiale dei pesi medi. Del match però ho ricordi. Come molti della mia generazione, quelli nati nel serbatoio dei secondi ’70, quel periodo che le cronache amano ricordare come “epoca di violenza inutile” e frustrazioni e ansie e lotte represse. Certo, l’immaginario: i filmati di repertorio, le memorie frastagliate di adulti vicini. Senz’altro, intorno a Monzon, l’aura nera di assassino, la maledizione per l’omicidio di Alicia Muniz, sua moglie, dopo lo sprofondo e il buco nero della depressione terminata la carriera pugilistica. C’era però anche tutta la mitologia fascinosa del pugile perfetto. Questo ritrovo (e altro ancora) nel libro, bello, di Dario Torromeo e Riccardo Romani: Il professionista della violenza (Absolutely Free, 300 pp., 16 euro). Insieme biografia e documentario di un’epoca. Difficile da scrivere e pensare perchè, questa volta, il supereroe è quanto mai inespressivo e minimale. Carlos Monzon sapeva solo fare la boxe e nient’altro. E se, lo abbiamo imparato da storie parallele, è quasi ovvio che vicino gli scorra un film con angeli e demòni, -gli avversari dai nomi parlanti: Griffith, Bad Briscoe e Jose Mantequilla Napoles; il demi monde spettacolare e Alain Delon, Ursula Andress, le mille amanti, il sesso compulsivo negli hotel a quattro stelle, poi la degenerazione, il rovescio, sì abituale, per ogni semidio sortito dalla polvere- lode a chi si è cimentato con questa storia che sa anche di rigore estremo -c’è un senso in cui davvero Monzon è stato il più puro fra gli interpreti del ring: per la sua mancanza di poesia, l’approccio scabro, da monaco della lotta, alla tecnica. La boxe è, da ultimo, un’arte marziale, serve ad annientare l’avversario e a nient’altro, il resto è sovrastruttura o orpello.

Severità da sacerdote del ring, allora. Anche per questo, forse, nessuno lo ha mai amato. Prima e dopo, tutti avevano di più: Alì, la profezia. Frazier, il coraggio. Foreman, il silenzio d’autore. Sugar Ray, l’eleganza e Marvin Marvelous Hagler, il solo che forse avrebbe potuto essergli pari tra i medi -l’avremmo saputo solo se si fossero incontrati, questione di qualche anno- il capitalismo. Ma non era storia. Certe vicende scorrono sui binari e possono attrarre anche se prevedibili, col finale già scritto. Così è la storia di Carlos Monzon. Che, forse non a caso, il libro spacca in due: paradiso e inferno, ascesa e dissipazione, la carriera e la caduta, lunga due lustri e più, dopo l’incontro epico con Valdez, l’ultimo, la sola volta in cui, l’eroe, davvero avrebbe potuto soccombere, il corpo non rispondeva più, e se non accadde fu solo per tenacia, esperienza, forza di volontà. Le tre sconfitte di Monzon, in carriera, sono finte. Sono episodi senza importanza e non caso, tutte e tre avvengono con l’assenza all’angolo di Amilcar Brusa, il silenzioso, titanico allenatore. Così a trarre una sintesi: Il professionista della violenza è un libro con mille meriti, sissignore giornalistico ma, una volta tanto, forse per questo più onesto. Non finge verità, non indora la pillola: racconta la storia di un pugile e lo fa in modo semplice e partecipato. Ha pure il pregio di divulgare notizie non così note. Se da una parte tutti sanno la storia dell’Argentina campione del mondo nel ’78, di Passarella che strinse la mano al generale Videla, di Mario Kempes il marxista ormonal, che si rifiutò, d’altro canto in pochi ricordano la vicenda dell’indio-campione, cui la dittatura avrebbe pure voluto appoggiarsi, per spot, e che senza protestare, senza sovraesporsi, pagò con la galera il prezzo del suo rifiuto. Verità screziata, anche i cattivi fanno buone scelte. Non hanno paura e non profumano, forse perchè alle prigioni ci sono abituati.

Poi la morte è sempre troppo, per gli eroi e per quelli che non hanno saputo recitare la parte. Certe volte la storia finisce in giallo, altrimenti è oblio e peso della pietà. Anche per gli assassini, anche per Carlos Monzon. I fantasmi, l’esistenza fragile, sono vita sua come il peso enorme della morte di Alicia, uccisa al culmine dell’abbruttimento, e di cui con pudore, si scopre, egli parlava e non parlava. Se ti esprimi con i pugni, del resto, difficile riuscire a colpire i fantasmi in altro modo. Alla fine c’è solo nero e rimorso, rimpianto per la follia maledetta che resta tale, che nessuno può cancellare. Saltò fuori strada con la macchina e fece una morte orribile, l’eroe, nel finale di un pomeriggio quando già aveva i permessi premio e lo facevano uscire dal carcere dopo una prigionia decennale. Difficile pensare un modo peggiore di finire. Difficile pensare un modo più duro. Niente sconti, neanche questa volta, in fondo questa è solo la storia di un pugile.

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.