Anziani non autosufficienti

Il “caos rette” per le Rsa? È figlio della riforma bloccata

Chi deve pagare le Rsa per anziani? In queste settimane il dibattito si è fatto caldo. Per il Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, se avessimo adeguate politiche di long term care, questa confusione (e lotta tra categorie) non ci sarebbe

Chi deve pagare per la permanenza di un anziano in Rsa, le Residenze Sanitarie Assistenziali (o “case di riposo”)? Davvero possiamo immaginare case di riposo gratis per tutti? La risposta a queste domande è cruciale, non solo per le famiglie coinvolte ma anche per le politiche di welfare nel loro complesso.

La normativa nazionale sui Lea-Livelli essenziali di assistenza prevede che i costi delle Rsa a titolarità pubblica siano così suddivisi: 50% della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) e 50% a carico degli utenti o dei loro familiari). Solo nel caso gli interessati e/o i parenti non abbiano risorse adeguate, i Comuni contribuiscono, parzialmente o totalmente, a sostenere la loro quota. In media, la quota di retta a carico degli anziani ammonta a 1.900 euro al mese: un importo indubbiamente rilevante, il cui impatto risulta più o meno pesante in base alle disponibilità economiche delle famiglie coinvolte.

Secondo alcune recenti sentenze di tribunali riferite ad anziani con Alzheimer, invece, all’intero costo delle Rsa dovrebbe far fronte il Servizio Sanitario Nazionale, eliminando così il contributo degli utenti (o dei loro familiari). I suddetti pronunciamenti si sono resi necessari a seguito di vari ricorsi presentati da parenti di anziani ospiti nelle strutture, supportati da alcune piccole associazioni molto determinate. I ricorsi richiedevano, per l’appunto, che il Ssn coprisse il 100% della spesa in Rsa, partendo dal presupposto che l’assistenza rivolta agli anziani non autosufficienti sia interamente di natura sanitaria.

A questo punto, il caos regna sovrano. Le rette devono ammontare a 1.900 euro mensili o essere pari a zero, come indicato dalle sentenze? Queste sono da ritenere valide esclusivamente per il 40% di ospiti in residenzialità con Alzheimer o per tutti? Ecco alcune tra le domande che si pongono familiari e gestori di strutture: se ne può immaginare il senso di incertezza e di ansia.

La differenza tra non autosufficienza e sanità

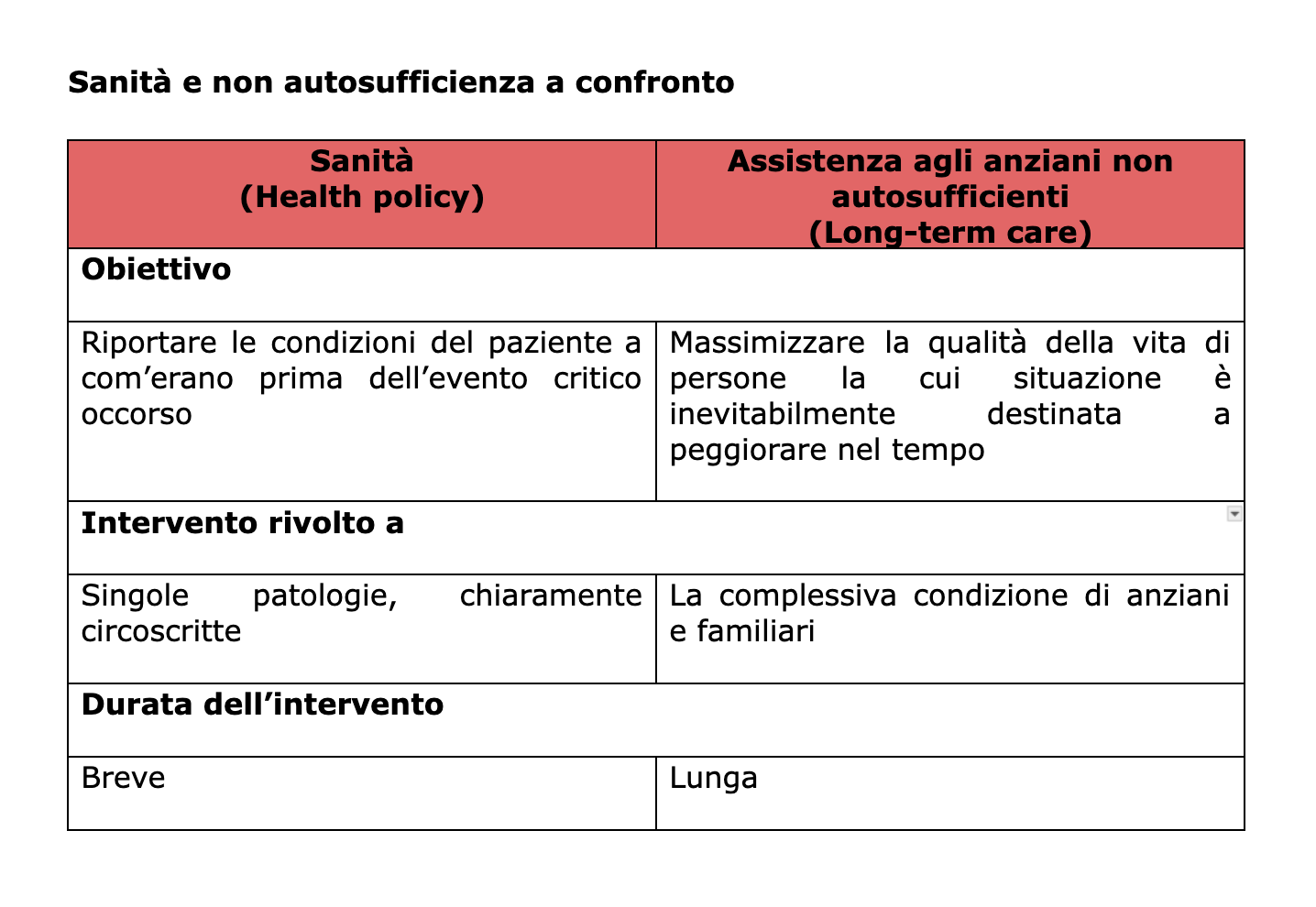

I ricorsi alla base delle sentenze si fondano sull’assunto che gli interventi per la non autosufficienza siano di natura sanitaria. Seppure alcuni tra questi vengano finanziati dal Ssn, un simile assunto non ha fondamenti né concettuali né operativi. A meno di non ritenere che colonscopia e chirurgia della cataratta – gli interventi sanitari più diffusi – siano assimilabili alla vita in strutture residenziali. A livello internazionale, peraltro, una simile ipotesi non viene minimamente presa in considerazione e le politiche pubbliche sono abitualmente suddivise tra sanità (health policy) e non autosufficienza (long-term care).

I costi dell’immobilismo

La possibilità di affermare che la non autosufficienza sia parte della sanità conferma il debole riconoscimento di cui gode la prima nel nostro Paese. Le ragioni che spingono a voler equiparare i due settori, in effetti, non toccano la natura degli interventi. Riguardano, invece, i diritti. La non autosufficienza in Italia non prevede ancora un unico inquadramento normativo ma è invece la somma di molteplici interventi con regole diverse, tra loro non coerenti e spesso poco chiare. A unificare questo confuso universo è la presenza di diritti assai limitati. Ecco allora la logica dei ricorsi. Poiché nella sanità sono previsti diritti e le relative risorse, farvi rientrare la non autosufficienza comporterebbe il fatto di poterne usufruire. E pazienza se si tratta di una posizione non sostenibile nella realtà.

Peraltro, i ricorsi non toccano tutti gli anziani non autosufficienti bensì esclusivamente quelli con Alzheimer, cioè il 40% di coloro i quali vivono in strutture residenziali. E gli altri? Se i ricorsi pendenti avessero in qualche misura successo, vi sarebbe inevitabilmente una spinta per i parenti di anziani con differenti problematiche a rivolgersi ai tribunali, sostenuti da altre associazioni, chiedendo pure loro l’abolizione delle rette. Una poco edificante gara tra categorie di fragili prenderebbe così il via.

Solo una cosa potrebbe evitare il caos: la presenza nella normativa di una puntuale definizione dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, in grado di rappresentare un solido riferimento. Una normativa che ne definisca perimetro, contenuti e regole. La recente riforma del settore (legge 33/2023) l’ha per la prima volta, considerato nella sua unitarietà e specificità ma non ha tradotto questo approccio in una definizione legislativa. Ma se non viene indicato “cos’è” una determinata politica pubblica, allora ognuno potrà cercare di sfruttare l’indeterminatezza a sostegno della propria posizione; come in effetti sta accadendo.

Colmare questa carenza, prevedendo una definizione del settore dovrebbe rappresentare uno dei prossimi passaggi della riforma (peraltro, a livello internazionale, esistono numerose definizioni a cui rifarsi). La situazione, però, al momento è ferma. Il sistema della residenzialità, dunque, sta pagando i costi dell’immobilismo decisionale. E – come spesso accade in questi casi – gli spazi lasciati vuoti dalla politica sono riempiti dalla magistratura.

Cos’è l’assistenza agli anziani non autosufficienti?

Secondo la definizione Ocse l’assistenza agli anziani non autosufficienti (long-term care) consiste in una varietà di servizi e interventi – di natura sociale e sanitaria – che sono forniti al fine di alleviare il dolore e di ridurre o gestire il peggioramento delle condizioni psicofisiche di persone che, a causa di disabilità mentale e/o fisica, dipendono dall’aiuto di altri per un lungo periodo tempo, assistendole nello svolgimento delle attività della vita quotidiana. In Italia vi appartengono i servizi sociosanitari, i servizi sociali e l’indennità di accompagnamento.

Rimettere in moto il percorso della riforma

La vicenda concernente la residenzialità suggerisce, dunque, una necessità che riguarda l’intero settore della non autosufficienza: quella di rimettere in moto il percorso della riforma. E, nel farlo, di colmare il ritardo maturato in alcuni passaggi fondativi, sinora rimasti inevasi.

- Primo, definire in modo puntuale, nella normativa, questo ambito del welfare: gli interventi che ne fanno parte, i confini e le regole fondamentali.

- Secondo, stabilire le responsabilità dei diversi soggetti, attraverso regole certe, per la suddivisione della spesa tra ente pubblico, individui e famiglie.

Questi sono, in breve, i punti chiave in assenza dei quali l’impianto riformatore è destinato a rimanere fragile: chiarezza in merito a “che cosa sono” le politiche per gli anziani non autosufficienti e a “chi paga” i loro costi. Altrimenti, continueremo a discutere senza sapere di cosa stiamo parlando.

Cristiano Gori – Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza. Foto di Hermaion su Pexels

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.