Le reazioni alla storia recente del Medio Oriente, con la recrudescenza dei conflitti bellici, induce una riflessione sulla modalità in cui si partecipa emotivamente al mondo globalizzato. L’enorme disponibilità di informazioni, garantita da Internet, spesso non coincide con una reale condivisione di quanto accade in questo folle mondo.

Nel suo libro “Mémoires d’aveugle, autoportrait et autres ruines”, Jacques Derrida intraprese una “decostruzione dello sguardo” ponendo quesiti cruciali, così riassunti in un saggio di Marcello Ghilardi “Si vede davvero quando si vede? e che cosa si vede, quando si crede di vedere? c’è forse un aspetto anche di fede, di fiducia di abbandono quando si cerca o si pensa di vedere?” Interrogativi che assumono un significato di urgenza nella società attuale, in cui l’individuo vive in multiscreens multitasking, nei quali è progressivamente sempre più immerso.

Le recenti vicende di Kobane/ Ayn al Arab impongono – per come vengono fruite dall’utente mass-mediatico – una riflessione sul ruolo della percezione visiva e dei suoi meccanismi. Il consumo delle sequenze microfilmiche sugli eventi di guerra lungo Suruç , il confine turco-siriano, risponderebbe ai requisiti di un epos tragico, sperimentato in nome di individuali e specifiche predisposizioni di gusto, ma che trattiene lo spettatore in una posizione di immobilismo, privandolo a tratti di una reale comprensione e di una condivisione emotiva.

I multiscreens multitasking sembrano arrestare la persona come davanti ad un’iconostasi, elemento dell’architettura sacra che separava il fedele dall’altare dove si celebravano i misteri liturgici più autentici. Ma se nella liturgia cristiana, soprattutto bizantina, ciò esprimeva la necessità di una gradualità e di un’educazione dello sguardo – di fatto abbandonata dalla liturgia cattolica occidentale che, con il barocco, introdusse il primato immediato della visione – le iconostasi contemporanee produrrebbero una sorta di assuefazione a talune funzioni della percezione visiva.

L’abuso di tali funzioni sembrerebbe condurre ad una continua ricostruzione del reale, da cui si viene ostacolati a tentare l’accesso agli eventi sottostanti che, per quanto caotici e tragici, descrivono la vitale complessità della storia. In tale prospettiva, occorrerebbe domandarsi sul perché chi consuma gli eventi di Kobane/ Ayn al Arab, di fatto ignori la storia dei trenta milioni di curdi che, da sempre, sono gli abitanti precari di confini a rischio: Iraq, Iran, Siria, oltre alla Turchia. Non si può semplicemente chiamare in causa la tecnologia info-mediatica, varrebbe la pena analizzare i processi evolutivi culturali che hanno indotto l’individuo a paralizzarsi davanti a pareti iconiche che lo separano dal mondo.

Nella dimensione de-spazializzata di Internet, dove è possibile essere ovunque e con chiunque (senza essere in realtà in nessun luogo) si ricevono informazioni sulla vita di altri esseri umani, lontani geograficamente e culturalmente. Si prende parte alle loro vicende, attraverso una partecipazione puramente visiva. Si produce un dilagante altruismo informatico fatto di automatismi psico-emotivi che si stratificano, nell’immaginario mass-mediatico odierno, in una rete di rappresentazioni del mondo sovrapposte, confuse e, soprattutto, parziali. In questa rete, il corpo proprio e quello altrui – un corpo che ha fame, è malato, viene ferito dalle armi – è separato da icone audiovisive che non consentono una relazione, ma una veloce e labile interazione.

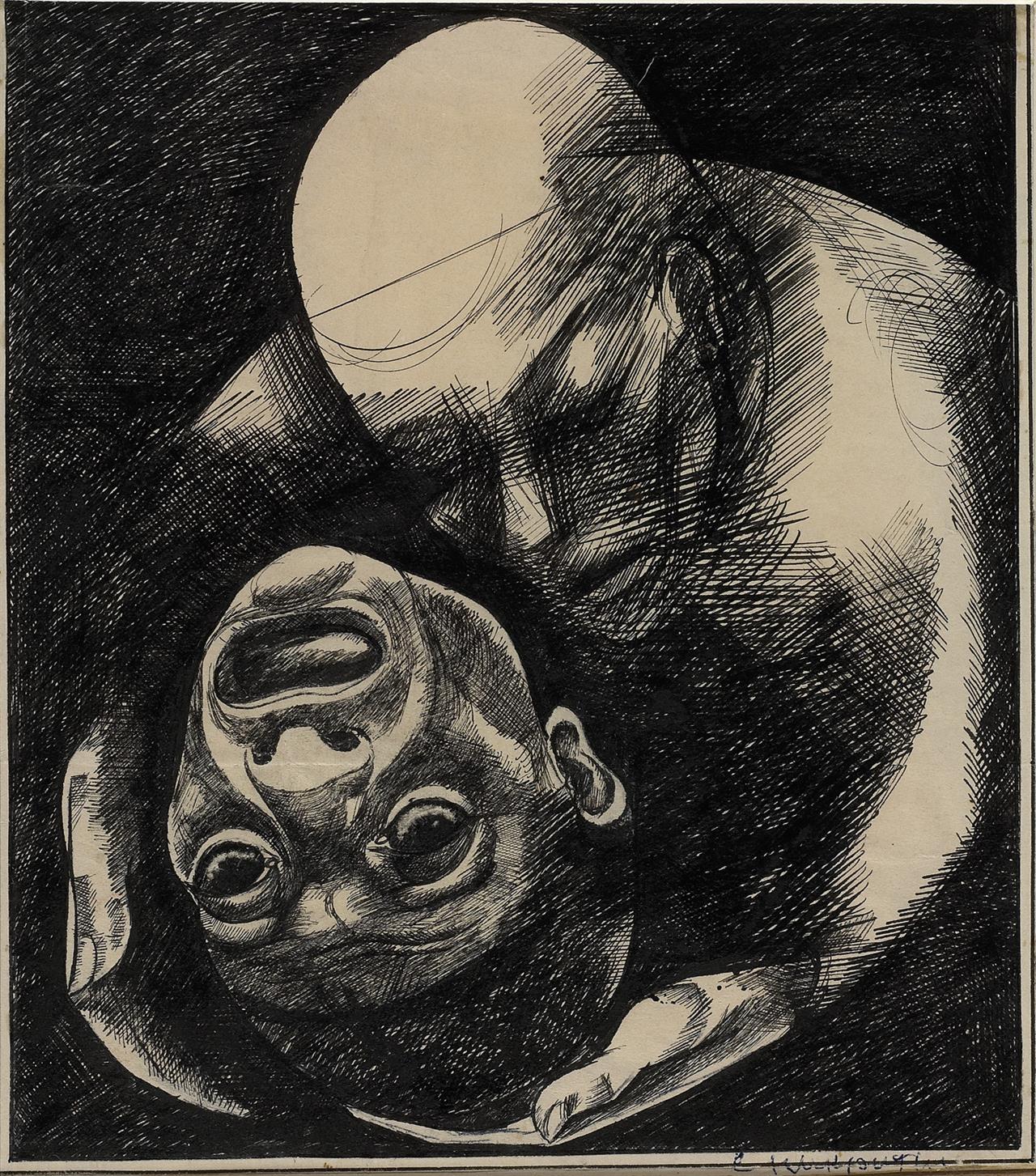

E lo sguardo non solo smette di generare legami, ma addirittura aliena, allontana da sé stessi.

Seduti al tavolino di un bar, nelle strade centrali di città metropolitane, discutendo della resistenza di Kobane o della crisi finanziaria, si è spesso raggiunti dalle richieste fastidiose di homeless non inquadrati nel mercato della questua.

Si è appreso a non guardarli in volto, a lasciarli periferici nel proprio campo percettivo, come strutture dai circuiti elettrici devitalizzati. Intanto la discussione globalizzata prosegue depolarizzando l’attenzione su questioni sempre nuove.

Infondo cosa è possibile fare per i curdi di Kobane e per tutti i drammi di questo folle mondo?

Gli homeless si allontanano, scomparendo del tutto dal proprio orizzonte percettivo, ma lasciando un vago e sfumato sentimento di fastidio, più acuto di quello prima provato. Non aver guardato queste ombre vaganti degli spazi urbani, non aver riconosciuto loro quel corpo fatto di carne e di sangue, cui si è legati a propria volta, proietta in una dimensione di atrocità grave, in quanto non cansapevole.

Ma è un momento; un semplice momento di indecifrabile fastidio nell’assenza di segnale dell’iconostasi collettiva, davanti alla quale cui si rimane inconsapevolmente spettatori (e non testimoni) della strage continua di ciò che è ancora umano.

Derrida chiuse il suo libro “Memorie di un cieco. L’autoritratto e altre rovine” citando i versi che Andrew Marvell dedicò a John Milton. Marvell paragonò il celebre poeta inglese, autore di “Paradise Lost” a Tiresia, il vate greco che ricevette l’accecamento come una benedizione, perché nell’istante in cui perse la vista, ricominciò ad usare gli occhi.

“Quanto fu saggia la Natura a destinare così

al pianto e alla vista gli stessi occhi!

Che avendo visto dell’oggetto la vanità

siamo pronti a dolerci

(…)

Aprite dunque, occhi miei, la vostra doppia chiusa

ed esercitate così il vostro nobile officio;

poiché altri possono ugualmente vedere o dormire,

ma solo gli occhi umani possono piangere.

Così lasciate che i vostri torrenti trabocchino dalle vostre fonti,

che l’occhio e la lacrima siano la medesima cosa

e ciascuno porti la differenza dell’altro:

questi occhi che piangono, queste lacrime che vedono.”

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.