Mondo

Caldo e guerra: il caso Siria non ci ha insegnato nulla

Esiste un legame tra mutamento climatico e guerra? Di certo siccità, desertificazione e surriscaldamento possono aggravare situazioni socio-politiche al limite, portandole al collasso

di Marco Dotti

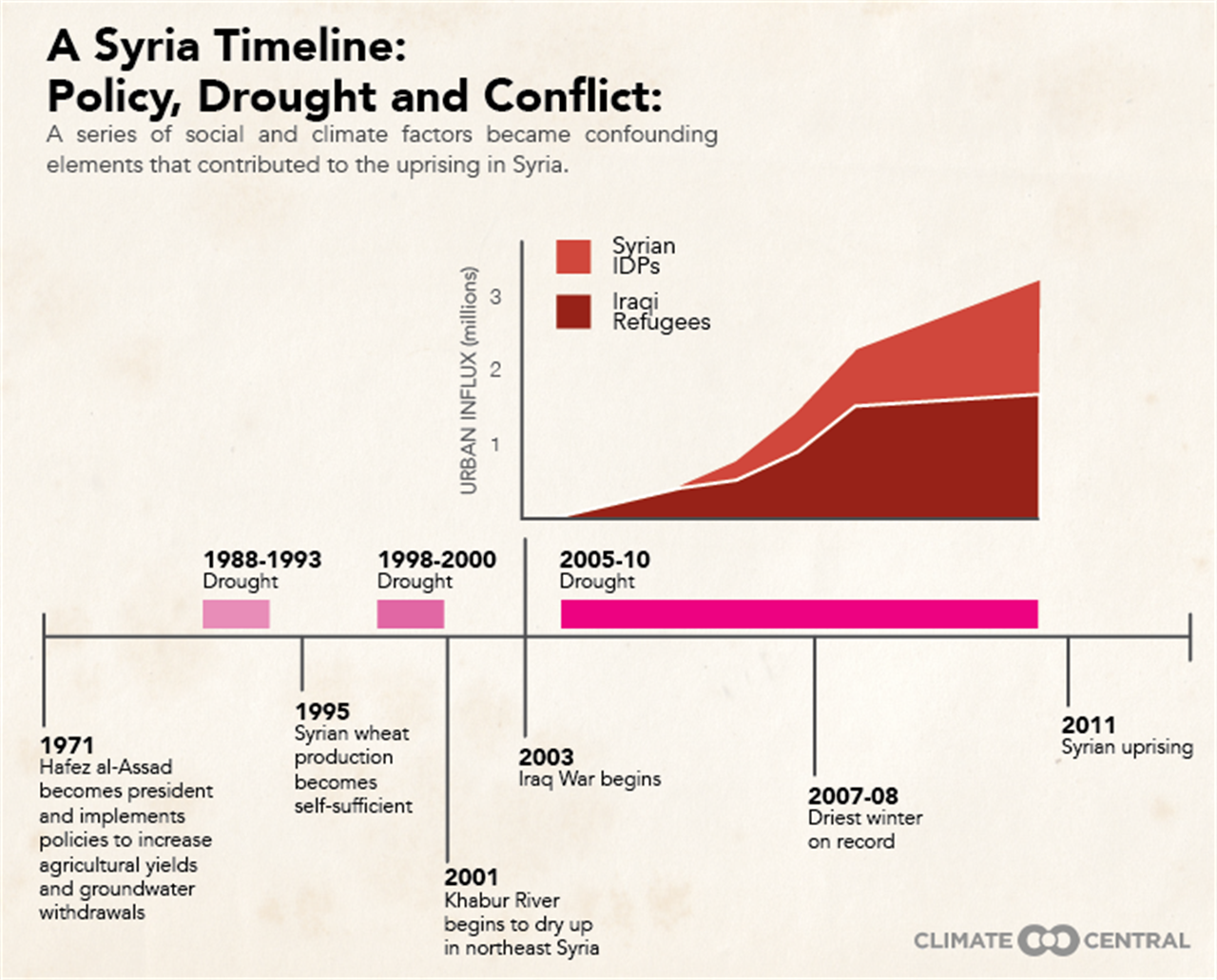

Tra il 2007 e il 2010, un’ondata di caldo e siccità senza precedenti si è abbattuta sulla Siria. Pochi mesi dopo, marzo 2011, nel Paese guidato da Bashar al-Assad alcune manifestazioni di piazza davano inizio a una lunga, cruenta guerra civile.

A oggi, e a conflitto ancora in corso, si contano oltre 300mila morti e 11 milioni di sfollati. Secondo l’UNHCR, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sono 6,6 milioni i migranti interni, oltre 4,8 milioni di persone hanno cercato miglior sorte in Turchia, Libano, Giordania, Egitto e Iraq in conseguenza del caos scatenatosi.

Clima di guerra

Esiste un legame tra mutamento climatico e guerra? Può un rapido cambiamento nella temperatura essere annoverato fra le concause decisive di un conflitto? Se lo sono chiesti in molti, ma uno studio condotto da ricercatori della Columbia e dell’università della California, pubblicato dall’Accademia delle Scienze americana, sembra portare solidi elementi alla risposta affermativa.

In Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought, questo il titolo del lavoro, una connessione viene tentata e, in parte, trovata. A causa della siccità del triennio 2007-2010, la stima del numero di sfollati interni è stata pari a 1,5 milioni. La maggior parte dei migranti si è trasferita dalle campagne alle periferie delle città della Siria, periferie già gravate da una forte crescita della popolazione (~ 2,5% all'anno) e dalla presenza di 1,2, forse 1,5 milioni di rifugiati che, tra il 2003 e il 2007, arrivati dall’Iraq in conseguenza della Seconda Guerra del Golfo.

Nel 2010, i rifugiati iracheni e i migranti interni (internally displaced persons) rappresentavano già circa il 20% della sovrapopolazione urbana in Siria. La popolazione totale del Paese, nel 2002 era di 8,9 milioni, ma alla fine del 2010 aveva già raggiungo i 13,8 milioni, con un aumento di oltre il 50% in soli 8 anni. Lo shock della popolazione (population shock) nelle aree urbane ha accresciuto il fabbisogno di risorse. Un fabbisogno che la crisi climatica aveva già portato sulla soglia della tollerabilità. Il serpente cominciava a mordersi la coda.

«La velocissima crescita delle periferie urbane – leggiamo tra le pagine di Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought – contrassegnate da insediamenti illegali, sovraffollamento, infrastrutture povere, disoccupazione e criminalità sono state trascurate dal governo e sono diventate il cuore dei disordini. Pertanto, la migrazione causata dalla grave e prolungata siccità ha esasperato alcuni fattori cruciali, quali la disoccupazione, la corruzione e la disuguaglianza crescente, contribuendo ai disordini» stessi.

Population shock

Il rapido mutamento demografico è oramai ritenuto un fattore chiave nella produzione di instabilità. Se sia stato un fattore primario sostanziale è impossibile determinarlo, di certo è una concausa e altrettanto certo è che i confini che il mutamento climatico ha iniziato a cancellare sono proprio quelli, già relativamente fragili, dell’uguaglianza sociale e alla contrapposizione natura-società. Ossia, i collanti di un sistema. Società e natura si rivelano interconnessi proprio quando scoprono le loro nervature più fragili e un disastro ambientale può oggi mostrare, più di qualsiasi guerra, che fra produzione del rischio e esposizione a quel rischio vi è una sempre più tenue barriera difensiva. Nonostante i tentativi di esportare l’esposizione in luoghi irraggiungibili dalla produzione del rischio, l’interconnessione sistemica rende difficile una completa immunità.

Diventa allora determinante capire a quali condizioni la siccità comporti conseguenze tanto devastanti, costituendo un fattore di pressione su un territorio e un ambiente umani già stressati. Se la siccità e il mutamento climatico si associano a una preesistente vulnerabilità sociale, causata da policies inefficaci e da un abuso del territorio, la risposta può essere affermativa.

Quest’associazione si è infatti verificata nel caso della Siria e si è persino aggravata a causa della sottovalutazione e delle risposte inefficaci date dal sistema.

Benché «non affermiamo che la siccità abbia provocato la guerra», spiega uno dei coautori della ricerca, il climatologo della Columbia University Richard Seager, «pensiamo che insieme ad altri fattori scatenanti, la siccità abbia aiutato a spingere gli eventi oltre la soglia di non ritorno, fino a far scoppiare il conflitto. Un’ondata di siccità così grave, inoltre, è stata resa possibile, o molto più probabile, dall’inaridimento della regione provocato dall’attività umana».

Un processo che vede toccate varie aree mediorientali e l’Africa subsahariana, luoghi dove instabilità geopolitica e stabilità finanziaria possono andare di pari passo, generando però una instabilità di diverso ordine e grado. L’innesco del disordine globale è già avvenuto, difficile però prenderne atto.

Tutta la regione mediorientale e nordafricana (Middle East and North Africa region, MENA) è vista come zona omogenea relativamente alle conseguenze del surriscaldamento globale: riduzione delle piogge, infiltrazione salina e aumento del livello del mare, limitate risorse idriche per uso umano e agricolo, in gran parte legate al raccogliersi nel sottosuolo dell’acqua piovana. La sicurezza alimentare è a rischio in quella che è la regione al mondo più dipendente dall’importazione di cibo. La regione è segnata dalla forte presenza dei cosiddetti “colli di bottiglia” (chokepoints) nelle vie di approvvigionamento e trasporto che la rendono particolarmente vulnerabile.

Zone morte

Un report del think tank inglese Chatham House ha evidenziato come il mutamento climatico renda particolarmente vulnerabile la regione aumentando il rischio globale con l’aumentare del livello di pressione su un piccolo numero di chokepoints: il Canale di Suez, gli stretti turchi, lo Stretto di Hormuz che divide la penisola arabica e l’Iran unendo il mare di Oman e il Golfo Persico e lo Stretto di Bab al-Mandbab che mette in collegamento il Mar Rosso con l’Oceano Indiano, attraverso il Golfo di Aden. Le vulnerabilità strutturali dei Paesi più poveri dell’area aumentano e amplificano le potenziali conseguenze di una possibile interruzione o blocco di questi collo di bottiglia («chokepoint disruptions»): considerata la quantità di cibo che vi transita un’interruzione avrebbe ripercussioni globali tanto sull’aumento dei prezzi quanto sull’approvvigionamento locale.

Anche le aree del Golfo non sono immuni da rischi. Qualora una di queste tre zone critiche chiudesse, non esisterebbero alternative al passaggio di cibo, in particolare la chiusura o il collasso dello stretto di Hormuz avrebbe conseguenze drammatiche per il Kuwait, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti che vi affidano oltre l'80% delle loro importazioni di grano.

Un’area, quella del Golfo, che secondo gli studi di Elfatih Eltahir, del MIT, può rapidamente raggiungere il punto critico (tipping point) di temperatura letale per gli esseri umani, stabilita in un’esposizione prolungata 46gradi centigradi con oltre il 50% di umidità. Nel luglio 2015, la città di Māhshahr, in Iran è andata, anche se solo per pochi minuti, ben oltre quella soglia toccando 46 gradi e un’umidità del 90%.

Prospettive di collasso

Nell’ottobre 2003, un documento commissionato dal Pentagono prevedeva un possibile e repentino raffreddamento del pianeta dopo una rapida fase in cui le temperature medie del pianeta si sarebbero innalzate. Peter Schwartz e Dough Randall, autori di An abrupt Climate Change Scenario and its implications for United States Security,[iii] ci hanno avvisati: si tratta di immaginare l’impensabile («to imagine the unthinkable») cercando di esplorare le conseguenze che un cambiamento climatico improvviso avrebbe sull'ambiente geo-politico, portando conflitti, battaglie, lotte per la sopravvivenza locale e guerre in conseguenza del decremento della produzione agricola netta globale, riduzione della disponibilità di acqua dolce di qualità in zone dove siccità o inondazioni hanno stravolto l’equilibrio idrico, dissesto energetico dovuto all’innalzamento del mare.

C’è un termine, capacity carrying, che descrive bene il processo in atto. Letteralmente, significa capacità di carico, di tenuta. Tecnicamente, è la capacità di un ambiente e delle risorse che vi si trovano di sostenere un determinato numero di individui.

L’archeologo di Harvard Steve LeBlanc ha descritto il rapporto tra la carrying capacity e la guerra, giungendo a affermare che gli esseri umani combattono quando superano la capacità di tenuta e carico del proprio ambiente naturale. Quando la fame incombe, la fame non dà scelta e tra il rimanere affamati e combattere gli uomini scelgono di combattere.

Questo anche nelle società complesse che, però, grazie a innovazione, tecnologia e alla struttura politica che si danno operano un mutamento nella logica della guerra. Una svolta che LeBlanc individua negli ultimi tre secoli: anche se è cresciuto il numero dei genocidi, gli Stati avrebbero ridotto il numero complessivo delle vittime nelle loro guerre. Questo seguendo una logica che ha portato dall’uccidere tutti i nemici, all’ucciderne quanto basta per poi ricondurre il resto della popolazione al servizio di una nuova espansione economica.

In termini generali, questo processo ha comportato meno violenza, poiché, stando alle ricerche di LeBlanc, a provocare il maggior numero di morti e un più intenso tasso di violenza non sarebbero le battaglie strutturate, ma gli atti di razzia e scorreria tipici delle società non statuali o di ordinamenti dove non vige alcun monopolio legittimo della violenza. Un improvviso stravolgimento climatico, lasciavano già intuire Peter Schwartz e Dough Randall, avrebbe ripercussioni sull’equilibrio globale e riporterebbe l’umanità alla condizione di guerra permanente dove il nemico privato (inimicus) non si distingue più dal nemico pubblico (hostis) e viceversa. «Once again warfare would define human life», scrivono Peter Schwartz e Doug Randall

Dopo un rapido incremento della temperature generale, la glaciazione. Peter Schwartz e Dough Randall modellano il loro scenario su un evento di 8.200 anni or sono, trovando conferma nel raffreddamento della temperatura globale, conseguente all’alterazione delle correnti marine, nel cosiddetto “Younger Dryas” o “Dryas recente”, evento climatico verificatosi circa 12.700 prima dell’era presente e durato complessivamente 1300 anni. Un fenomeno, quest’ultimo, che portò al distaccamento di iceberg fino alla costa del Portogallo.

Più che sulla comparabilità dei fenomeni o sull’attendibilità del ripetersi ciclico degli eventi, lo scenario si concentra su una drammatizzazione dei processi di mutamento climatico. È già accaduto, dovesse accadere ancora quali sarebbero le conseguenze sociali, economiche, politiche, militari?

Mutamenti globali

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, di cui fanno parte attualmente 195 Paesi, istituito nel 1988 dalle Nazioni Unite, in seno al World Meteorological Organization (WMO) e all’United Nations Environment Programme (UNEP è il principale organismo internazionale per lo studio dell’impatto dei cambiamenti climatici. Rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici e le eventuali «opzioni di adattamento» dei sistemi umani a questi cambiamenti il suo Gruppo di lavoro II (Working Group II, WG II) ha affrontato proprio la delicata questione della «vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici».

Il V Rapporto dell’IPCC ribadisce che l’impatto di stress termici, precipitazioni, inondazioni, siccità ricadrà soprattutto sulle aree urbane, considerando che se fino al 1950 solo il 30% circa della popolazione mondiale viveva in aree urbane, dal 2008 è stata superata la soglia fatidica del 50%, con conseguenze sulle condizioni di salute.

Il mutamento climatico è, per i ricercatori dell’IPCC, un moltiplicatore di minacce e il riscaldamento globale contribuirà a esacerbare («to exacerbate» è il verbo usato nel rapporto) emergenze economiche, sociali, politiche, di sicurezza e sanitarie, con ricadute negative soprattutto sui poveri della popolazione globale: all’aumento della vulnerabilità complessiva, corrisponderà un aumento dei processi migratori già in atto, con particolare rischio per le aree costiere, dove vive il 20% della popolazione mondiale e vede la presenza di 15 delle 20 megalopoli presenti sul pianeta. Un moltiplicatore, quello del clima, che potrebbe influire non solo sulla tenuta, ma sulla credibilità stessa dei sistemi democratici qualora non arrivassero risposte adeguate e rapide ai problemi: ma il caso-Siria sembra non aver insegnato nulla.

17 centesimi al giorno sono troppi?

Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.