L’informazione è un bene comune molto particolare: non può essere distrutto, né consumato in senso fisico. L’uso di un’informazione da parte di qualcuno non impedisce infatti ad altri di continuare a usarla. Ciò nonostante, soprattutto nel campo scientifico, c’è una tendenza a alzare barriere. Le informazioni ristagnano, ritardando i processi di conoscenza e innovazione. A differenza di un pascolo, l’informazione è considerata un bene non rivale, perché nessuna mandria può distruggerlo. Come un pascolo è però possibile recintarlo. Le barriere di accesso alle informazioni decisive divengono invece sempre più alte e vengono giustificate con ragioni – chiamiamole così – di “tutela” degli investimenti e del marchio.possibile “recintare anche l’informazione”. Di contro, però, attorno alle relazioni tra scienza, mercato, società, cittadinanza e ricerca si configurano nuovi scenari. Uno di questi scenari è quello della“citizen science”.

Citizen science: una scienza, come ci spiega Alessandro Delfanti, autore di Biohacker. Società aperta e società dell’informazione (Eleuthera, 2013), composta da cittadini che al di fuori dal controllo delle istituzioni tradizionali della ricerca scientifica, «decidono di aprire i propri laboratori biologici comunitari, nello stile hacker, e fare biologia in modo indipendente».

Non sempre, come precisa Delfanti, ricercatore presso la MgGill di Montréal e docente di Sociologia dei nuovi media all’Università Statale di Milano, questo significa movimento di rottura, anzi. Spesso, come nel caso della rete DIYbio, è invece una nuova alleanza. Un movimento di politics (non di mera policy, amministrazione) che permette ai sistemi – accademici, museali, scolastici – di uscire dall’isolamento e partecipare

Perché è importante ragionare sulla scienza e sull’informazione come beni comuni, senza dimenticare che alla loro base c’è una continua tensione fra controllo e libertà d’accesso?

L’informazione non è un bene comune di per sé: spesso è privatizzata, segreta, sepolta da password, accordi di non divulgazione, diritti d’autore, o persino bunker di cemento armato – basti pensare all’agenzia di spionaggio NSA. Ma la libertà di accesso non basta per trasformare l’informazione in un bene comune. Oltre all’accesso serve capire chi la produce e per chi, chi la controlla, chi si appropria della ricchezza che l’informazione può produrre. Se ci si concentra solo sugli aspetti relativi al suo ruolo come bene comune, quindi il fatto che possa essere replicata all’infinito senza consumarsi, si perde di vista una parte importante dell’economia politica dell’informazione. Insomma la dimensione del potere sull’informazione può sfuggire. Cosa se ne fa un paese in via di sviluppo dell’accesso all’informazione scientifica se non ha i mezzi economici, tecnologici e culturali per usarla in indipendenza? Cosa se ne fa una cittadina dell’accesso ai dati di un’amministrazione locale se non ha i mezzi per utilizzarli per cambiare le politiche cittadine?

Open, free, citizen science… Fuor di retorica, come potremmo definire una scienza aperta? Ne abbiamo davvero bisogno?

Alessandro Delfanti: Credo che quella di “scienza aperta” sia una definizione “ombrello” che racchiude fenomeni molto diversi tra loro, come l’accesso alle pubblicazioni scientifiche, gli open data, nuove forme di cooperazione tra ricercatori mediate dalla rete, e nuove forme di inclusione dei cittadini. Quindi può sembrare una definizione un po’ vuota. Tuttavia credo che sia utile per capire come la “apertura” della scienza possa essere declinata in modi diversi, ma che sono legati l’uno all’altro.

Etica è un termine che ricorre nel suo libro. Lei propone un ethos scientifico rinnovato e allargato, non solo agli accademici, ci spiega questo passaggio decisivo? L’hacker,come dice il termine stesso è chi non usa semplicemente gli oggetti, ma vuole capire che cosa c’è dentro. Nell’etica hacker la pratica, anzi una pluralità di pratiche assumono un ruolo decisivo…

Nel libro non propongo una “mia” etica ideale ma cerco di capire come la scienza sia in grado in alcuni casi di adottare la complessità delle etiche hacker e adattarle ai suoi scopi. Per esempio accentuando la necessità di hackerare informazione biologica, oppure criticando le istituzioni accademiche e industriali perché non permetterebbero lo sfruttamento di una sorta di mitica intelligenza collettiva. Credo che far riferimento a queste retoriche molto forti nelle culture hacker sia uno strumento che alcuni scienziati usano per affrontare questioni di potere all’interno della ricerca scientifica.

Ci spiega la figura del biohacker: chi è? Che etica “indossa”? Perché è decisiva e cruciale – se lo è – la figura del biohacker per il passaggio a una scienza aperta?

Proprio l’introduzione di temi tipici dell’hacking e del software libero permettono ad alcuni scienziati di sfidare le istituzioni e riappropriarsi di parte del potere sull’informazione scientifica. A volte per cambiare le istituzioni della ricerca, a volte per aprire nuove forme di mercato. Insomma dipingere il dna come pura informazione che può essere hackerata, oppure come informazione tenuta nascosta dalle burocrazie, può essere un’ottima strategia in due sensi: comunicativa, per lanciare un dibattito pubblico su chi decide il futuro della ricerca e chi si appropria dei benefici che essa produce (che si tratti di soldi o di potere). Secondo, epistemologico, per cambiare il modo in cui pensiamo alla ricerca scientifica.

Eppure, le figure dell’hacking sono intimamente legate al capitalismo digitale e alle sue logiche… Non è in contraddizione tutto questo con la tutela della scienza quale bene comune?

No, proprio perché l’hacking è uno dei fenomeni che hanno dato vita al capitalismo digitale. Gli hacker hanno, in collaborazione con le imprese private, creato la rete, l’infrastruttura del capitalismo digitale: sia materialmente, scrivendone i software e gli standard, inventando le macchine che la fanno girare, sia culturalmente, fornendo nuove forme di giustificazione per l’accumulazione capitalista. Altri combattono ferocemente le imprese del capitalismo digitale e creano alternative. Il mondo hacker è molto differenziato al suo interno, è ambiguo, ha forme politiche molto originali. Credo che anche nella scienza, al crocevia tra imprese private e mondo accademico, si trovi questa complessità.

Open non significa free, dunque? Lo vediamo nelle logiche di finanziarizzazione, dove alla libera circolazione del denaro, si contrappongono logiche di apparato, cartello, burocrazia…

Senza libertà, l’accesso non cambia le cose. E poi la velocità dei flussi di informazione è da decenni parte del progetto neoliberista: flussi più rapidi e senza costrizioni significano maggiore competizione, meno restrizioni all’accesso al mercato.

Scienza aperta e scienza dal basso. Ci fa qualche esempio?

Ce ne sono decine… un esempio interessante è Scoap3.

Di che cosa si tratta?

Scoap3 o Sponsorign Consortium for Open Access in Particle Physics Publishing è un consorzio tra i principali enti che finanziano la ricerca nel campo della fisica delle particelle, per capirci la fisica che ha a che fare con gli acceleratori di particelle. Dal primo gennaio 2014 le pirncipali riviste del settore, anche quelle di editori commerciali, sono diventate open access grazie a questo consorzio, che raccoglie fondi dai diversi paesi e li redistribuisce agli editori a patto che gli studi che pubblicano siano resi accessibili a chiunque tramite la rete. Si tratta da un lato di un’iniziativa molto forte: un intero settore scientifico passa a un modello open. Dall’altro uno dei risultati è un controllo maggiore sulle forme di produzione e distribuzione della conoscenza da parte di una burocrazia gestita dagli scienziati. SCOAP3 non è un esempio di ideale liberale di accesso ma piuttosto una forma originale di intervento nella comunicazione della scienza per ridare agli sciezniati il controllo diretto sulle riviste che pubblicano le loro ricerche.

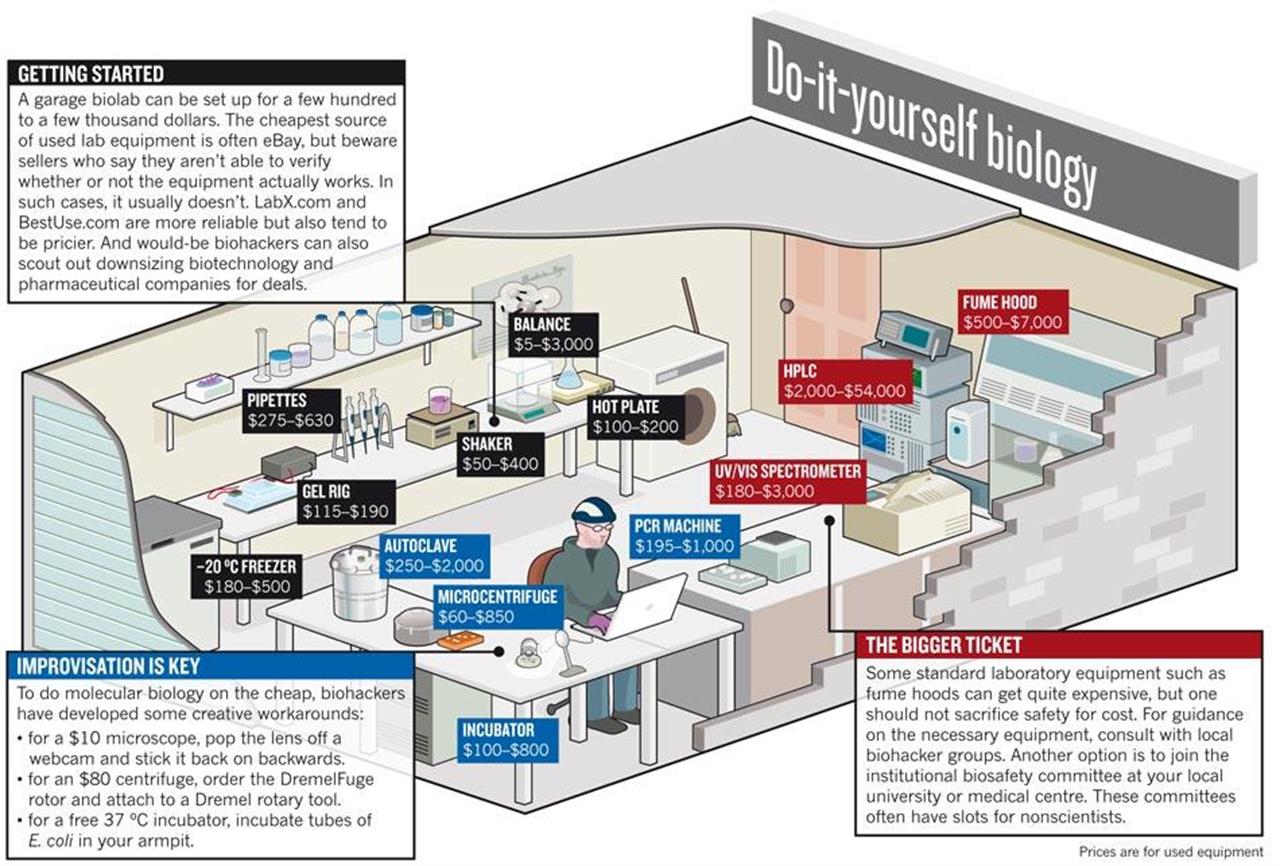

Pensiamo per anche al caso del DIYbio, rete non di rado sottoposta a critiche per la natura centrale della sua ricerca e la struttura contemporaneamente laterale rispetto al sistema (di do-it-yourself dilemma parlava l’editoriale di Nature nel novembre del 2013). Di che cosa si tratta?

DIYbio (do-it-yourself biology, o biologia fai-da-te) è una rete globale di “citizen science” cioè scienza fatta da cittadini al di fuori dal controllo delle istituzioni tradizionali della ricerca scientifica, come università o imprese private. Si tratta di persone che decidono di aprire i propri laboratori biologici comunitari, nello stile hacker, e fare biologia in modo indipendente. Non è un movimento di rottura però, anzi è nato in alleanza con il sistema accademico americano e oggi si allea soprattutto con istituzioni come università, musei o scuole. A differenza di altri movimenti di critica alle biotecnologie, DIYbio fa parte del sogno liberale di una creatività distribuita e senza ostacoli alla partecipazione. Si tratta sia di partecipazione in senso politico, cioè aumento dell’autonomia e della capacità di decidere dei cittadini, sia di libertà di impresa, dato che soprattutto negli USA DIYbio si propone di creare un nuovo settore di imprese biotecnologiche che si basano sulla scienza aperta invece che su brevetti e segreto industriale.

Sul finale di Biohacker (ora anche in ebook → qui), scrive che è proprio nei momenti di crisi che la riconfigurazione di culture esistenti si rivela necessaria. Partecipare alla co-formazione e alla condivisione delle informazioni. Mi sembra un nodo cruciale, ma non ancora risolto o non capito a fondo. Che ne pensa?

Secondo me le nuove forme di scienza aperta sono ottimi strumenti per cambiare la scienza perche permettono di rimoralizzare la biologia dopo due decenni in cui le forme di privatizzazione, brevettazione, segretezza, ecc, l’avevano resa troppo ambigua agli occhi dell’opinione pubblica. Nel libro sostengo che questa crisi “etica” della biologia spinga gli scienziati a usare l’apertura per modificare questa immagine negativa e proporne una nuova, un nuovo insieme di giustificazioni per il lavoro di chi fa ricerca biologica.

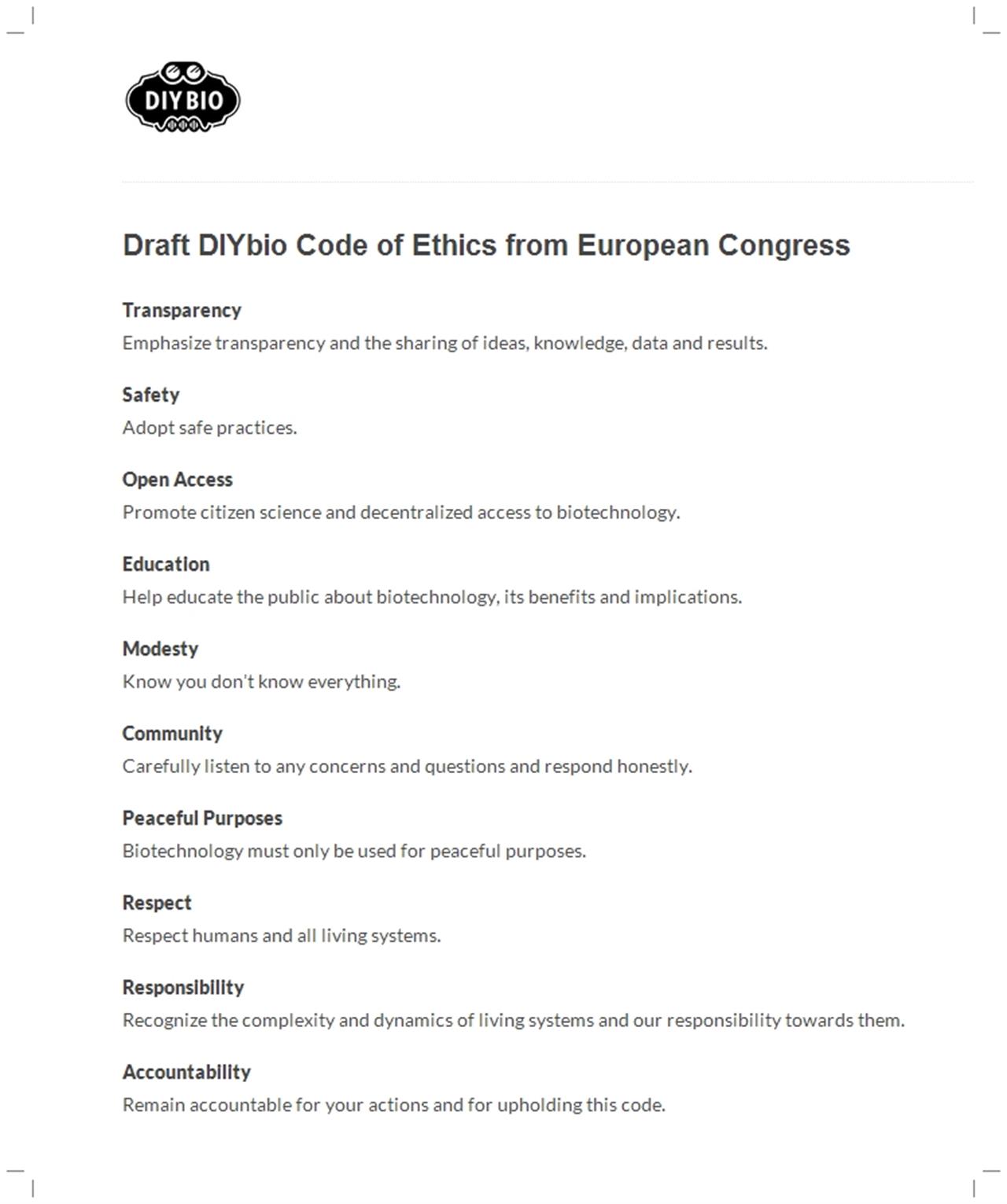

I principi etici di DIYbio

============================

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it