Welfare

Alunni ciechi? Togliamogli il sostegno e creiamo centri di supporto alla scuola

Luciano Paschetta, referente nazionale FAND per l’istruzione, ci scrive in merito all'articolo sull'esperienza di inclusione scolastica degli alunni ciechi del Centro di Brescia. È un tema caldo, soprattutto dopo la proposta di aprire una nuova scuola specializzata a Padova. La proposta finale? A scuola senza insegnanti di sostegno, ma con l'appoggio di centri specializzati. Un lungo intervento, da leggere fino alla fine

Ho letto l’articolo di Sara De Carli dal titolo “Inclusione scolastica dei bambini ciechi, a Brescia un modello per l'Italia”, dove il sottosegretario Davide Faraone ha “visto giusto”. Mi sono venute spontanee alcune considerazioni sull’evoluzione del modello di inclusione dei disabili visivi: purtroppo non sempre positive come a Brescia. Ritengo allora utile, a dimostrazione della validità del modello bresciano, ripercorre in estrema sintesi i momenti principali che hanno caratterizzato il processo di scolarizzazione dei disabili visivi.

Inclusione scolastica dei bambini ciechi: una storia a sé e poco conosciuta

La scolarizzazione dei ciechi è diventata "istituzionale" quando negli anni ‘20 lo Stato italiano ha definito i programmi di insegnamento a livello nazionale con la riforma Gentile del 1923 e con una specifica normativa del 1925, che fissava l’obbligo di istruzione dei bambini ciechi fino a 14 anni. Forse pochi sanno che quel modello di scolarizzazione non era per niente emarginante, viceversa era un modello “inclusivo ante litteram”: a partire dal 1925 infatti i bambini con disabilità visiva frequentarono nelle scuole elementari speciali – operanti negli Istituti per ciechi – solo il primo ciclo della scuola elementare (fino alla terza), mentre dalla quarta elementare i ragazzi proseguivano gli studi, senza alcun docente di sostegno, nelle scuole elementari prossime all'Istituto, poi nelle scuole medie della città e così via.

In tal modo negli anni ‘30 e ‘40 centinaia di giovani disabili visivi hanno frequentato con successo le scuole di tutti, senza il bisogno della presenza in classe di un insegnante di sostegno, ma con il supporto esterno di un Istituto per ciechi. Fu a partire dal 1953, dall’approvazione della legge che statalizzava le scuole elementari speciali per ciechi, che i ragazzi con disabilità visiva furono “costretti” alla frequenza fino in quinta elementare delle scuole speciali e nel 1963, con l'avvento della scuola media unica, grazie ad una interpretazione surrettizia della legge, saranno "obbligati" a frequentare la nuova scuola media unica speciale, nata dalla trasformazione delle preesistenti scuole speciali di avviamento professionale annesse agli Istituti per ciechi. Gli anni ’50 e’60 rappresentarono quindi il momento più buio del processo di scolarizzazione dei ragazzi con disabilità visiva e non: sono di questi anni anche la nascita delle classi differenziali e delle classi speciali statali. In particolare i disabili visivi, senza alcuna valida motivazione pedagogica, videro allungarsi la loro "chiusura” nelle scuole speciali, dagli iniziali tre anni fino a tutti gli otto anni dell’obbligo scolastico.

Nel 1968 il movimento dei genitori si mosse per recuperare il diritto all’inclusione scolastica dei propri figli, un diritto che agli alunni non vedenti era stato “scippato” da provvedimenti ispirati più dalla necessità di salvaguardare le istituzioni speciali che dalla riflessione tiflopedagogica. Un anno prima della legge 517, nel 1976 con la legge 360, i disabili visivi vinsero la battaglia e “recuperarono” il diritto all’inclusione scolastica nella scuola di tutti. Sarà poi la legge 517 – o meglio le modalità della sua applicazione – a condizionarne negli anni successivi il modello di inclusione. Essa indicava come “strumenti” per l’integrazione dei ragazzi con disabilità una didattica inclusiva e prevedeva la flessibilità del curriculum, attività integrative e momenti anche individuali: è in questa “scuola incusiva” che sarebbe stato possibile l’inserimento dei disabili anche con l’assegnazione alla classe di una figura di “sostegno” per alcune ore la settimana. Il docente di sostegno, fermo restando una trasformazione della didattica, doveva supportare il consiglio di classe in una programmazione didattica inclusiva: questa figura viceversa, senza una adeguata modifica del contesto scuola divenne via via divenne l’unico riferimento per gli alunni con disabilità e il numero di ore della sua presenza in classe si rivelarono ben presto insufficienti. Ovviamente il sostegno venne richiesto anche là dove vi erano alunni con disabilità visiva.

Di qui in poi verrà organizzata la formazione dei docenti di sostegno, dapprima in modo confuso e disorganico poi – considerata la presenza nelle classi per la stragrande maggioranza dei casi di disabili con ritardi di apprendimento – a partire dagli anni ’80 si afferma una formazione con una impostazione che via via andrà verso una deriva sempre più “generalista” e sempre meno attenta ai bisogni specifici derivanti dalle diverse tipologie di disabilità. A sostegno dei nostri ragazzi troviamo così sempre più spesso insegnanti che poco o nulla sanno di tiflopedagogia e tiflodidattica e la cui opera, ispirata ad un “buonismo” protettivo, a volte favorirà addirittura l’isolamento dell’alunno dal contesto della classe.

Il modello che avrebbe dovuto esserci

In tutti questi anni, nel frattempo, gli alunni ciechi e ipovedenti hanno continuato a frequentare con successo le scuole superiori nelle classi comuni, integrandosi sia sul piano scolastico sia su quello della socializzazione, secondo il “vecchio” modello: ovvero senza alcun docente di sostegno. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1988, che apriva la scuola superiore a tutti i disabili, anche qui si affermava il modello di inclusione “centrato” sul docente di sostegno e conseguentemente, a partire dagli anni ’90, anche i disabili visivi – cosa mai successa fino ad allora – si vedranno affiancare un docente di sostegno che, spesso impreparato al compito, produrrà una ulteriore “involuzione” del processo di inclusione.

Un’altra motivazione dell’involuzione dell’inclusione scolastica dei disabili visivi è la progressiva “dispersione” delle competenze tiflopedagogiche e tiflodidattiche: l'istituto Romagnoli di Roma senza più il suo fondatore, il grande Augusto Romagnoli prematuramente scomparso nel 1948, diventò sempre meno autorevole, perse la sua funzione di punto di riferimento sulle tematiche dell'educazione e dell'integrazione sociale dei disabili visivi e negli anni ’70 si avvierà al suo declino quale centro di ricerca tiflopedagogica. Anche la federazione delle istituzioni pro ciechi, in quegli anni refrattaria al processo di integrazione, si chiuderà sempre più in se stessa, diventando sempre più autoreferenziale, rimanendo anch’essa ai margini del movimento di rinnovamento culturale e scientifico della psicopedagogia che in quel periodo caratterizzava le università italiane.

Questa “assenza” della tiflologia nel dibattito psicopedagogico in corso e il numero proporzionalmente “insignificante” (meno del 2%) di disabili visivi in rapporto alla totalità dei disabili inseriti nei vari ordini di scuola fa crescere l’idea della formazione polivalente e della necessità di superare le specializzazioni dei docenti di sostegno. Sarà in questo clima culturale che verranno definiti i principi fondanti della legge quadro 104 del 1992, dove l’attenzione alle specificità per ciechi e sordi viene demandata all’“assistente alla comunicazione” senza però che venissero definiti né il profilo professionale né il percorso formativo di tali assistenti, con l’inevitabile conseguenza che anche questi ruoli sono spesso affidati ad educatori privi di competenze specifiche.

L’esperienza di Brescia rappresenta una delle poche “reazioni positive” a questo clima di disattenzione alle specificità e realizza la linea che l’Unione Italiana dei Ciechi nel 1992, superati i precedenti tentennamenti circa l’inclusione, ha indicato: la via da percorrere sono i centri erogatori di servizi a sostegno dell’integrazione scolastica, invitando gli istituti per ciechi a trasformarsi in tal senso. Fu questa una svolta importante, anche se tardiva e realizzata in modo disomogeneo dalle varie realtà. Essa avrebbe significato prendere consapevolezza dell’importanza di recuperare l’esperienza tiflopedagogica delle nostre istituzioni, per metterla a servizio del processo di inclusione. Ciò è avvenuto purtroppo solo in alcune realtà isolate: Brescia ne è una delle eccellenze.

E oggi, che fare?

Oggi, constatato il livello generale assolutamente insoddisfacente dell’inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità visiva, partendo proprio da queste riflessioni sulla “nostra storia”, dobbiamo trovare il coraggio di andare oltre il modello di integrazione in atto, il coraggio di dire al sottosegretario Faraone e al ministro Giannini che ai ragazzi con disabilità visiva questo modello generalizzato di inclusione – nonostante si sia passati dalle 13 ore medie settimanali di sostegno dei primi anni ’90 alle attuali 25 ore medie settimanali e nonostante gli elevatissimi costi – non è servito a garantire una positiva frequenza delle scuole né a favorire una loro reale inclusione sociale. Dobbiamo avere il coraggio di dire che per l’inclusione dei disabili visivi, il modello vincente è quello che lo stesso sottosegretario Faraone ha visto a Brescia.

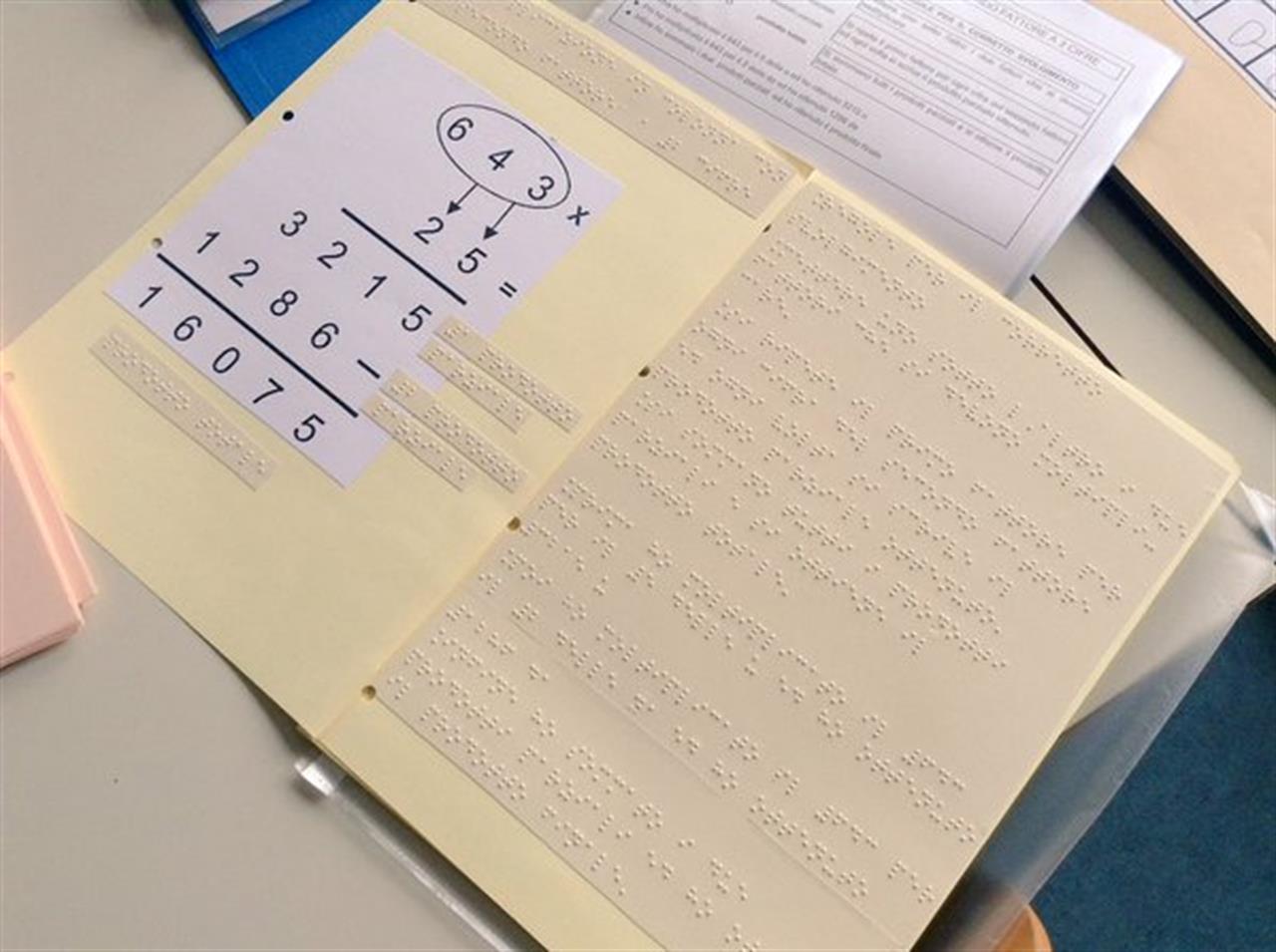

Partendo di lì dobbiamo trovare il coraggio di dire ai genitori che chiedere il rapporto uno a uno non serve a migliorare la qualità dell’inclusione dei propri figli e che è dimostrato che non serve nemmeno aumentare le ore di sostegno per elevare il livello dell’inclusione. Dobbiamo trovare il coraggio di dire che dopo i primi anni della scuola primaria non serve un modello di inclusione imperniato sull’affiancamento di un insegnante di sostegno ma serve un modello incentrato su “centri di sostegno” capaci di fornire servizi e strumenti che rendano i ragazzi autonomi nel seguire le lezioni dei docenti titolari. Dobbiamo trovare il coraggio di proporre un modello che tenga presente che per garantire il successo scolastico di un alunno con disabilità visiva non serve mettergli a fianco un docente di sostegno, ma serve un servizio di sostegno che non sottragga l’allievo all’insegnamento dei docenti titolari, ma fornisca loro le indicazioni perché essi riescano ad interagire positivamente con lui. Serve un servizio di sostegno alla scuola, che fornisca i libri di testo in braille , ingranditi o accessibli. Serve un servizio di sostegno per insegnare l’uso del pc con le periferiche assistive al momento giusto; per una educazione all’autonomia personale, di lavoro e di movimento, per rendere capaci gli alunni con disabilità visiva di essere sempre più autonomi negli spostamenti e nel lavoro didattico; serve un servizio di sostegno che non si sostituisca ai docenti titolari, ma illustri loro l’uso degli strumenti e dei sussidi didattici specifici; serve un sostegno con specifiche competenze per rendere efficaci gli insegnamenti di discipline particolari quali l’educazione musicale ed artistica.

È questo tipo di sostegno che in passato ha permesso ai ragazzi con disabilità visiva di frequentare autonomamente e con successo la scuola di tutti senza docenti di sostegno, ed è questi servizi, come dimostra l’esperienza di Brescia, che dovrebbero essere garantiti a tutti gli alunni con problemi di vista. E le risorse? Partendo da una “razionalizzazione” dell’esperienza di Brescia e della spesa complessiva: fornire i servizi di sostegno consentirà di recuperare fondi dalla conseguente diminuzione delle ore di sostegno che, come ricordato sopra, oggi sono mediamente oltre 15 settimanali per il docente di sostegno e dieci per l’ assistenza alla comunicazione in classe e/o a domicilio per ciascun alunno con disabilità visiva.

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.