Infanzia

Adozioni internazionali, davvero è meglio chiuderle?

Anche la Svizzera va verso la chiusura delle adozioni internazionali. Ma veramente il rischio di abusi nelle adozioni è ancora dietro l'angolo? O forse i numeri sono talmente bassi che a fronte della “cattiva stampa” di cui ormai l'adozione gode a livello sociale, conviene chiudere piuttosto che affrontare le sfide che essa comporta? Ma poi, i bambini?

«Anche un diritto severo in materia di adozioni non può escludere il rischio di abusi. Il divieto è il miglior modo per tutelare in modo adeguato tutte le persone interessate, in particolare i bambini»: così recita il comunicato stampa del Consiglio federale della Svizzera, che il 29 gennaio 2025 ha deciso di andare verso la chiusura delle adozioni internazionali. A seguito del rapporto di un gruppo di esperti indipendenti, il Consiglio federale «ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare, al più tardi entro la fine del 2026, un progetto di legge sul divieto delle adozioni internazionali, da porre in consultazione». La Svizzera così, pur riconoscendo che «ci sono esempi di adozioni condotte correttamente e che hanno avuto successo dal punto di vista dei bambini e dei genitori», afferma che «anche con un diritto in materia di adozioni rivisto e rigoroso e con il dispiego di notevoli risorse, rimane incerto se gli abusi possano essere completamente evitati».

Non si tratta certo del primo Paese di accoglienza a decidere di chiudere o sospendere le adozioni internazionali sulla spinta delle «numerose irregolarità» che in passato si sono verificate: per lo più adozioni realizzate negli anni 80/90 del secolo scorso, in cui gli adulti adottati – bambini all’epoca – rintracciando a distanza di decenni i genitori biologici stanno portando a galla illeciti o poca chiarezza.

È un tema di cui parla anche, per esempio, il bel film Vakhim di Francesca Pirani, presentato a settembre alla Mostra del Cinema di Venezia.

A dicembre 2024 la stessa scelta l’aveva fatta il Quebec (qui un bel post di Monya Ferritti sul tema, all’epoca) mentre il 30 settembre 2024 aveva chiuso l’unica agenzia autorizzata per le adozioni della Danimarca, la Danish International Adoption, che ha passato le competenze allo Stato. A margine della scelta danese anche Hege Nilssen, capo della Direzione norvegese per l’infanzia, la gioventù e la famiglia, aveva detto che nelle adozioni internazionali «la nostra valutazione è che il rischio di illegalità è reale».

È davvero così? Dalla constatazione che in passato ci sono state effettivamente adozioni segnate da illeciti o truffe, da documenti mancanti o in cui l’abbandono del minore non era tale, si può veramente affermare che nell’adozione internazionale non si possa mai escludere il rischio di illegalità? Anche dopo che – giova ricordarlo – a partire dalla seconda metà degli anni 90 (in Italia dal 2000) la Convenzione dell’Aja ha ridisegnato completamente le regole dell’adozione internazionale? O forse il fatto che il numero di adozioni internazionali oggi sia talmente calato che a fronte della “cattiva stampa” di cui ormai l’adozione internazionale gode a livello sociale e culturale, conviene interromperle piuttosto che affrontare le sfide che essa comporta? La Svizzera non nasconde che anche questo ha il suo peso, forse, quando scrive che nel prendere la sua decisione il Consiglio federale «ha anche tenuto conto» del fatto che in passato le adozioni internazionali ammontavano a diverse centinaia, mentre oggi sono appena una trentina l’anno.

Chiudere? Una risposta sbagliata

La presidente del Coordinamento Care, Anna Guerrieri, non ha esitazioni: «Di fronte a situazioni complesse, chiudere le adozioni significa togliere uno strumento di tutela per i bambini. È la scelta di non affrontare le complessità, ma ricordiamo che i bambini in stato di abbandono, nel mondo, ci sono. Se pensiamo che ogni bambino del mondo ha diritto a crescere in una famiglia, la chiusura delle adozioni internazionali è un danno. Alla chiusura da parte dei Paesi di accoglienza sono contraria per questo, perché penso all’adozione per quello che è e deve essere, ossia uno strumento di tutela dei diritti dei bambini e delle bambine. L’Italia, fra l’altro, negli anni ha messo, giustamente, in pratica un’accoglienza forte, aperta ai bambini più grandi e con bisogni speciali. Oggi abbiamo un numero di adozioni che permette di monitorare con cura tutte le pratiche, di porre grande attenzione alla maggior complessità che l’adozione ha attualmente. Deve essere impegno del nostro paese farlo».

«Certamente la notizia ci ha colti di sorpresa. La comunicazione ufficiale della decisione, inoltre, ci sembra non faccia troppa chiarezza sulle motivazioni che l’hanno determinata. Quali e quanti abusi sono stati commessi e, soprattutto, da parte di chi?», commenta Daniela Russo, responsabile adozioni di Ciai. «Per continuare a tutelare il diritto di bambine e bambine a crescere in una famiglia oggi si deve sicuramente arrivare ad operare scelte coraggiose, come quella di interrompere i rapporti con alcuni Paesi non in grado di assicurare trasparenza e legalità: ma quella svizzera ci sembra veramente una soluzione estrema, eccessiva. Teniamo anche presente che la Svizzera è uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aja».

Per Marco Rossin, responsabile adozioni internazionali di Avsi, «è vero che l’adozione internazionale ha insito un fattore di rischio, perché si lavora in contesti che spesso non hanno eccellenti strutture di protezione. In più c’è la componente del fattore umano, per cui anche nel paese più strutturato del mondo, dotato di leggi e linee guida, poi c’è sempre un essere umano che decide se un genitore è o non è idoneo a tenere il figlio. Direi che è necessario distinguere dove c’è il dolo di un sistema volto all’individuazione di bambini da adottare per assecondare i desideri di famiglie occidentali e la consapevolezza invece che spesso non si possono avere tutte le informazioni che si vorrebbero, che a volte ti devi fidare delle autorità locali e soprattutto che a decenni di distanza, anche ritrovando i genitori di origine, le cose hanno inevitabilmente un aspetto diverso. Tutto questo nel lavoro con le famiglie e con i ragazzi che diventano adulti va detto. Quindi, è vero che garantire sempre e ovunque la regolarità assoluta delle adozioni internazionali non si può e che il fattore di rischio di abusi e illeciti esiste, ma chiudere le adozioni non è la risposta: è come dire che siccome in auto c’è il rischio di incidenti mortali, torniamo al calesse. A questo dico no, perché un’adozione efficiente e tutelante è possibile».

Se la guardiamo dal diritto del bambino a una famiglia…

Devi Vettori è presidente e cofounder di Legàmi Adottivi, un’associazione di persone con background di adozione internazionale e nazionale. «Non possiamo dimenticare il fatto che il sistema delle adozioni internazionali è cambiato in modo sostanziale rispetto agli anni 80/90, sia da punto di vista dell’iter sia della formazione delle famiglie. Penso anch’io che fare adozioni come effettivamente sono state fatte in passato sia stato un errore, che ha portato tanta sofferenza, ma non si può prendere una decisione sulle adozioni di ora – che ripeto avvengono in uno scenario diverso – basandosi solo sul passato», dice.

Vettori ricorda che «l’adozione internazionale è già sussidiaria, il che significa che è l’ultima possibilità che si mette in campo realizzare il diritto di un bambino a crescere in una famiglia: all’adozione internazionale arrivi solo dopo aver esperito tanti altri passaggi, che si sono rivelati impraticabili. In questo senso non può essere uno strumento sbagliato, da vietare. Per una coppia un figlio è un desiderio, ma non un diritto: la coppia ha diritto di poter accedere a tute le modalità per diventare genitore, ma non ha il diritto ad un figlio. Per il bambino invece sì: il bambino ha diritto a crescere in una famiglia. Se la penso così, dal punto di vista del diritto del bambino, non riesco a pensare che gli togliamo la possibilità di avere una famiglia. Perché questa cosa deve essere chiara: all’adozione internazionale arrivano i bambini che non vengono adottati nella nazionale. E non è che se chiudiamo l’internazionale, l’adozione nazionale cambierà così tanto… i bambini che hanno bisogno di una famiglia continueranno ad esserci, non spariscono perché noi chiudiamo le adozioni».

Il male dello sradicamento

Accanto all’incertezza (se non peggio) sul vero stato di abbandono del bambino, l’altro punto oggi molto criticato dell’adozione internazionale ha a che fare con lo sradicamento. «È vero, è un aspetto che in passato non è stato adeguatamente considerato, ma io penso al “guadagno” in termini cura e amore che una famiglia può dare. Davvero la soluzione per evitare il trauma dello sradicamento è quella di evitare di dare una famiglia a un bambino? Cosa pesa di più?», si chiede Vettori. «Chiaro che serve una famiglia preparata, che abbia lavorato sui propri pregiudizi, che abbia gli strumenti per rendere sostenibile il dolore e la fatica sia dell’abbandono sia dello sradicamento. Le famiglie che oggi si avvicinano all’adozione non possono più prescindere dall’esser consapevoli e proattive rispetto a questi temi».

Basta trappole emotive

Quanto alla voce delle persone con storie di adozione e al contributo di sguardo che esse ora portano a un racconto che per decenni è stato dominato soprattutto dalla voce dei genitori e degli operatori, Devi è convinta che «aggiungere un pezzetto nuovo alla narrazione sia una ricchezza. La nostra voce inserisce nel discorso una problematicizzazione in più: penso alla questione delle origini, al desiderio di sapere. Forse portiamo anche un po’ di rabbia, ma è giusto perché ci ricorda che chi è stato adottato – al di là di come è andata l’adozione e sappiamo che nella maggior parte dei casi è andata bene – è una persona che ha subito un torto. E questo oggi ci impedisce di continuare a dire che l’abbandono è stato un dono, che siamo stati fortunati ad essere adottati, che chissà cosa sarebbe stato di noi senza l’adozione… sono trappole emotive».

Lo spartiacque dell’Aja

Anna Guerrieri già nelle scorse settimane su VITA affermava che «c’è un declino globale dell’investimento sociale sull’adozione internazionale, con tanti paesi che hanno chiuso le adozioni, sia di arrivo che di origine. I paesi di arrivo hanno chiuso o sospeso le adozioni perché i bambini che sono stati adottati negli anni Ottanta e Novanta, prima della Convenzione dell’Aja che ha fondato l’attuale sistema delle adozioni internazionali, oggi sono adulti e stanno “smascherando” tantissime situazioni che allora non furono abbastanza controllate. Ormai non basta più dire che da tanti anni ormai le regole sono diverse, che c’è più controllo… la cornice culturale è completamente cambiata. Non è un caso che il Permanent Bureau della Convenzione dell’Aja abbia pubblicato il Toolkit for Preventing and Addressing Illicit Practices in Intercountry Adoption».

Ripartiamo da lì, dal significato della Convenzione dell’Aja e dal toolkit pubblicato giusto nel 2023. «Lavorare sul tema delle pratiche adottive illecite è ovviamente fondamentale, ma bisogna anche dirsi a quali pratiche ci riferiamo. C’è stato un periodo, precedente alla Convenzione dell’Aja, in cui le adozioni sono state veramente poco controllate. La Convenzione dell’Aja ha creato un sistema differente, imperniato sulle autorità centrali: possono sempre esserci delle fragilità, ma l’Aja ha creato un sistema di monitoraggio», spiega.

Monitorare e sapersi tirarsi indietro

Possono esistere illeciti nelle adozioni anche dopo l’Aja? «L’adozione internazionale è sempre frutto di due diritti che si incontrano, quello del paese di origine e quello del paese ricevente: fragilità ci possono essere. E possono esserci anche nel paese di arrivo. Certamente è importante distinguere, differenti paesi hanno differenti situazioni». Ovviamente c’è il tema di paesi che hanno strutture di welfare e sistemi di diritti molto fragili: «Adottare in questi paesi richiede molta cautela. Io che, come ho detto, non sono per le chiusure, sono altrettanto convinta che i paesi di accoglienza non si possano nascondere dietro un dito: dinanzi alle difficoltà nello stabilire lo stato di abbandono, bisogna avere il coraggio di tirarsi indietro. Se c’è il dubbio ci si deve fermare. È doveroso inoltre, quando ci si rende conto che ci sono stati degli illeciti, andare in fondo e affrontare ogni conseguenza a tutela di tutte le persone coinvolte, prima di tutto le persone con background adottivo. Il toolkit del Permanent Bureau dell’Aja è molto concreto e dettagliato, è fondamentale per individuare le zone d’ombra, rendersi conto che una pratica operativa non funziona e cambiarla. In particolare quando si apre un paese nuovo è importantissimo fare un monitoraggio, dialogare con tutte le coppie pilota per comprendere cosa sia realmente accaduto e non rischiare situazioni poco limpide. Un conto è fare questo lavoro, un altro è chiudere la porta in faccia ai bambini».

Il conflitto di interesse

Il lavoro da fare, precisa Marco Rossin, è su due fronti. «I paesi accoglienti siano più rigorosi nei controlli su chi lavora nelle adozioni e nel creare relazioni più forti con i paesi di origini, perché ciò ti permette di capire il grado di forza di un sistema che non è lo stesso in tutti i paesi». L’altro tema però chiama anche il sistema di accoglienza a mettersi in discussione: «Il sistema dell’adozione internazionale ha in sé la contraddizione che vince quando perde: infatti nasce per fare in modo che non ci sia più bisogno dell’adozione internazionale, grazie all’aiuto che dovremmo dare ai paesi locali per fare in modo che sviluppino dei loro sistemi di protezione dell’infanzia. L’adozione internazionale come sussidiaria è questa cosa qui. Ma se i soggetti che fanno adozioni internazionali vivono di adozioni internazionali, si trovano dentro un enorme conflitto di interesse e apparirà come una soluzione anche la ricerca del bambino in più o del paese in più: non andranno mai a rincorrere la loro fine… Questo vale per l’Italia, che comunque è un unicuum con i nostri enti autorizzati tenuti a fare cooperazione e a maggior ragione per i paesi che hanno invece delle agenzie di intermediari, che se non fanno adozioni muoiono».

Foto di Reynardo Etenia Wongso su Unsplash

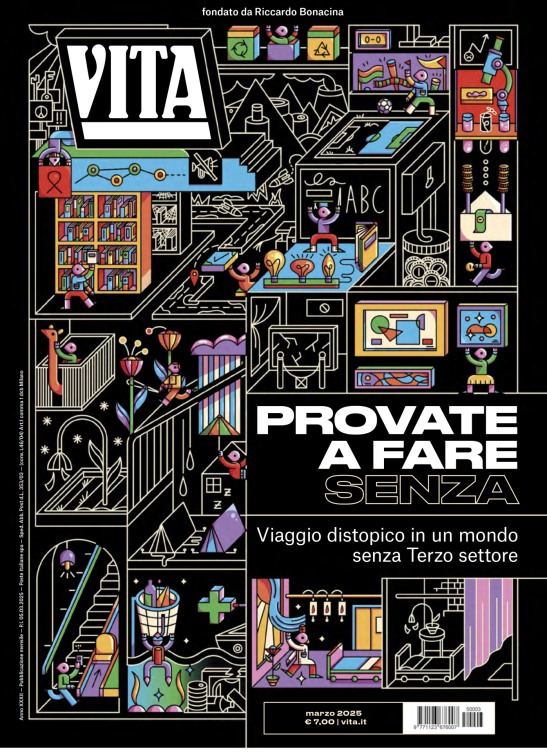

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.