Mondo

A 28 anni dal genocidio in Ruanda: una lezione che il mondo non vuole imparare

Massacri ideologici e ideologizzati, fosse comuni e stupri di donne, spesso poi uccise per “cancellare” le prove. A ventotto anni dal 7 aprile 1994 quando iniziarono i “100 giorni del genocidio ruandese”, le immagini viste a Kigali purtroppo ritornano, a Srebrenica in Bosnia e ora a Bucha in Ucraina

di Luca Cereda

Il 7 aprile del 1994, dopo l’abbattimento dell'aereo su cui viaggiava il presidente ruandese Juvénal Habyarimana, si scatena quello che viene definito uno dei più sanguinosi e terrificanti massacri della storia dell'umanità. Nell'arco di circa cento giorni, vengono infatti sterminate quasi un milione di persone, in gran parte di etnia tutsi. A colpi di machete, non con sistemi di annientamento sistematici, di massa e “impersonali” – come le camere a gas usate dai nazisti nei campi di concentramento -. Un genocidio a cui la comunità internazionale assistette quasi del tutto impotente.

Quanto successo in Ruanda, con metodi e atteggiamenti simili, pur nelle differenze ovvie di contesto e di quantità, si è ripetuto in epoca contemporanea anche in Armenia, Cambogia, Siria, Cecenia, Kurdistan iracheno, Rojava curdo-siriano e in Bosnia, in particolare a Srebrenica.

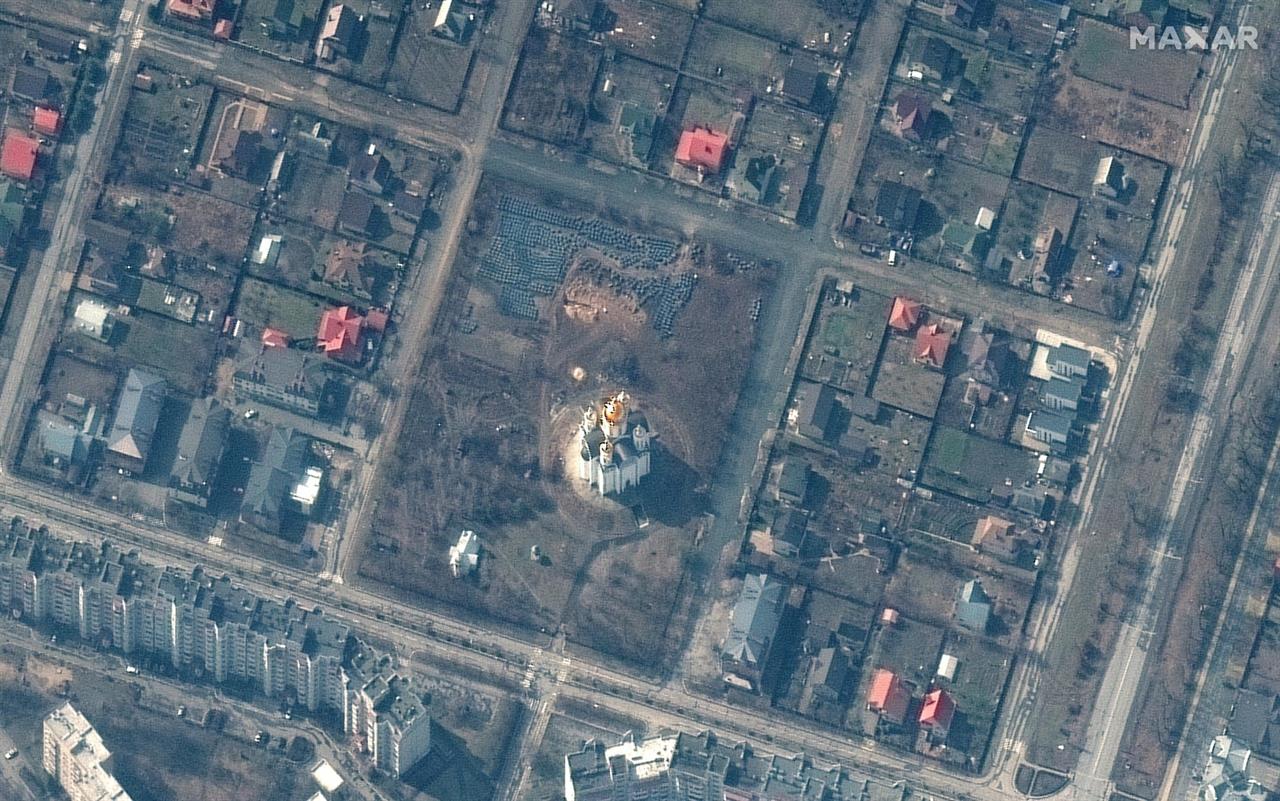

Questi massacri e genocidi hanno qualcosa a che fare – nei metodi e nelle immagini – con i crimini contro l’umanità che l’esercito russo ha già perpetrato in Ucraina, in un mese e poco più di guerra, e di cui per ora si conoscono gli orrori di Bucha e per quello che sta accendendo a Mariupol si potrebbe anche parlare di “segni di genocidio”.

Massacri di ieri e di oggi, il fil rouge è la scia di sangue

La situazione in Ucraina è «terribile e presenta segni di genocidio» secondo molti osservatori e internazionali, per la testimonianza diretta di migliaia di ucraini e anche secondo il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja, Karim Khan. In missione in prima persona nel paese dell’est Europa sta raccogliendo le prove e ascoltando i testimoni su tutto il territorio. «La Corte si occupa di rilevare i crimini commessi da chiunque, civili o militari, non solo di una parte», ha detto Khan, che si è detto «molto colpito dalle immagini dei corpi in strada» a Bucha e in particolare da quella di «un civile a terra con accanto la bici, e delle fosse comuni». E ha aggiunto di essere sconcertato di fronte alla quantità di ricostruzioni «univoche e unitarie» della popolazione di quanto «perpetrato dall’esercito russo».

Sebbene ancora non si possa parlare con certezza di crimini di genocidio in Ucraina, non è azzardato fare un paragone tra Putin e l'ex presidente serbo, Slobodan Milosevic, deceduto mentre si trovava in carcere all'Aja, in attesa di essere giudicato dal Tribunale penale internazionale. Per questo – anche in Italia, così come in tutti i paesi di prima e seconda accoglienza dei profughi ucraini, secondo la Cpi – dovremmo tracciare i rifugiati che arrivano, ascoltarli e custodire queste prove per poi condividere le informazioni con la Corte penale internazionale. Così come accaduto per chi scappava allora dal Ruanda verso i campi profughi in particolare a Goma nella Repubblica Democratica del Congo.

Per questo ricordare cosa successe 28 anni fa nel paese centroafricano del Ruanda aiuta a capire i punti di contatto tra le vicende di ieri e di oggi, pur nelle loro particolarità storiche, sociali e geografiche.

Ruanda, la cronaca di un genocidio contemporaneo

Per procedere occorre aver chiaro cosa comporti e significhi: genocidio. È la volontà esercitata con la forza e la violenza di cancellare dalla faccia della terra un popolo, una etnia, colpevole – per i persecutori – di esistere. Semplicemente di esistere.

Il genocidio in Ruanda è stato uno dei più sanguinosi episodi della storia dell’umanità del XX secolo. Secondo le stime di Human Rights Watch, dal 7 aprile alla metà di luglio del 1994, per circa 100 giorni, sono state massacrate sistematicamente (a colpi di armi da fuoco, ma soprattutto “armi bianche” come machete e bastoni chiodati), almeno 500.000 persone, ma le stime più probabili sul numero delle vittime hanno nei mesi successivi raggiunto cifre dell’ordine di grandezza di circa 1.000.000 di persone.

Le vittime sono state prevalentemente di etnia Tuts, corrispondenti a circa il 20% della popolazione, ma le violenze finirono per coinvolgere anche Hutu moderati appartenenti alla maggioranza del paese. L’odio interetnico fra Hutu e Tutsi, molto diffuso nonostante la comune fede cristiana, costituì la radice scatenante del conflitto, nonostante l’idea di una differenza di carattere razziale fra queste due etnie è estranea alla storia centenaria ruandese e rappresenta invece uno dei lasciti più controversi del retaggio coloniale belga. Fu infatti l’amministrazione coloniale del Belgio che, a partire dal 1926, trasformò quella che infatti era una semplice differenziazione socio-economica – gli Hutu erano in prevalenza agricoltori, i Tutsi invece allevatori, e gli scambi e i matrimoni misti fra i due gruppi erano comuni -, in una differenza razziale basata sull’osservazione dell’aspetto fisico degli individui. Questo ha prodotto fosse comuni, ma anche strade e quartieri con i cadaveri lasciati per strada: tra loro anche bambini e donne. Molte delle quali stuprate prima di essere trucidate.

Il Ruanda e le similitudini con i fatti di Srebrenica

Fosse comuni e stupri li abbiamo davanti agli occhi anche oggi: a Bucha e Mariupol. Per ritrovare episodi simili non bisogna risalire la storia di 28 anni: tra il Ruanda e l’Ucraina c’è Srebrenica.

“Chi è sopravvissuto a Srebrenica, non può più avere sentimenti” è il detto locale, che lascia solo immaginare a quali orrori abbiano assistito i (pochi) testimoni lasciti vivi. Che sono nella maggior parte, donne stuprate, in uno dei capitoli più bui del peggior genocidio sul suolo europeo dalla fine della Seconda Guerra mondiale. L’11 luglio del 1995, la Guerra in Bosnia durava già da tre anni e da due a Srebrenica, l’enclave serba in territorio bosniaco era stata definita “area di sicurezza” ed era controllata dalla Forza di protezione delle Nazioni unite e in particolare, dai Caschi blu olandesi.

Doveva essere il sicuro approdo dei civili in fuga dai combattimenti tra il governo bosniaco e le forze separatiste serbe. In quell’estate, oltre ai quasi 40 mila residenti, erano ospitati 20 mila profughi di religione musulmana. Le truppe dell’esercito serbo di Ratko Mladić, grazie alla corresponsabile in-azione dei Caschi blu olandesi, hanno radunato tutti gli uomini fra 12 e 77 anni, circa 8 mila persone, quasi tutti civili e di religione musulmana. Li fucilarono e seppellirono in fosse comuni, alcuni dopo violente torture. Donne, anziani e bambini, poco meno di 15 mila, furono invece deportati e moltissimi sono stati gli stupri e le violenze. Lo stupro di migliaia di donne musulmane venne definito dalla Corte penale dell’Aja che condannò Mladić, “stupro etnico e arma del genocidio dei bosniaci a opera del contingente serbo in Bosnia”. Ventisette anni dopo, la storia si è ripetuta. Ancora in Europa. Non certo nei numeri, ma nelle forme e nei metodi – fosse comuni e stupri – a Bucha e Mariupol in Ucraina. Di fronte a quei video, a quelle foto, ai racconti degli inviati sul campo, nessuno può dire: “Non sapevo”. O trincerare la propria coscienza dietro il riferimento alle fake news o alle manipolazioni. Farlo, significa essere complici e conniventi dei criminali che hanno perpetrato quell’orrore. Ieri in Ruanda e a Srebrenica, oggi a Bucha.

Le cicatrici non si rimarginano, ma i popoli si possono riconciliare: l’esempio arriva dal Ruanda

Gli stupri sono un’arma potentissima, che miete vittime anche quando le armi si posano. Sono ferite che non si cicatrizzano mai del tutto. Lo sanno le migliaia di donne ruandesi sopravvissute alla morte, ma non alla violenza. Oggi la situazione in Ruanda è decisamente migliorata anche grazie al lavoro di donne come Godeliève Mukasarasi – la cui figlia non riuscì a sfuggire alla violenza e fu vittima di uno stupro -, che è stata insignita nel 2018 dell'International Women of Courage Award dal Dipartimento di Stato americano e che lo scorso marzo è stata riconosciuta tra i “Giusti della Shoah e degli altri genocidi" al Giardino del Monte Stella di Milano dall'associazione Gariwo, la foresta dei Giusti di Milano. Poco prima di apparire davanti alla corte penale internazionale dell’Aja per testimoniare contro gli stupratori della figlia e autori in centinaia di omicidi nel genocidio del ‘94, sua figlia e suo marito Emmanuel vennero assassinati da una milizia armata. Nonostante il dolore e le minacce che ricevette in seguito, Godeliève Mukasarasi ebbe la forza di trovare altre quattro persone che con coraggio accettarono di testimoniare contro gli assassini. Già immediatamente dopo il genocidio, Godeliève decise di utilizzare il suo background nel lavoro sociale per creare un’organizzazione che si prendesse cura dei bisogni delle donne e dei bambini rimasti senza protezioni. Nacque così Sevota, un’organizzazione che ancora oggi lavora per promuovere la riconciliazione tra hutu e tutsi e diffondere una cultura di pace e non violenza tra le vedove e gli orfani di guerra. A marzo a Milano Godeliève Mukasarasi ha detto che il suo pensiero corre inevitabilmente oggi alla situazione tragica della guerra in Ucraina: «La riconciliazione con se stessi e con gli altri è indispensabile per costruire un futuro di convivenza e unità».

17 centesimi al giorno sono troppi?

Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.