Cultura

Revelli: in Italia dilaga la malignità del banale

Da Yara alla famiglia di Motta Visconti il Paese sembra in balia di una violenza insensata che si annida nella normalità quotidiana. Ne abbiamo parlato con il sociologo Marco Revelli. «Siamo di fronte a vite in cui gli altri appaiono solo come sfondo o come ostacolo. Una vita nel quale l'elemento della relazione è cancellato. E trionfa un individualismo feroce»

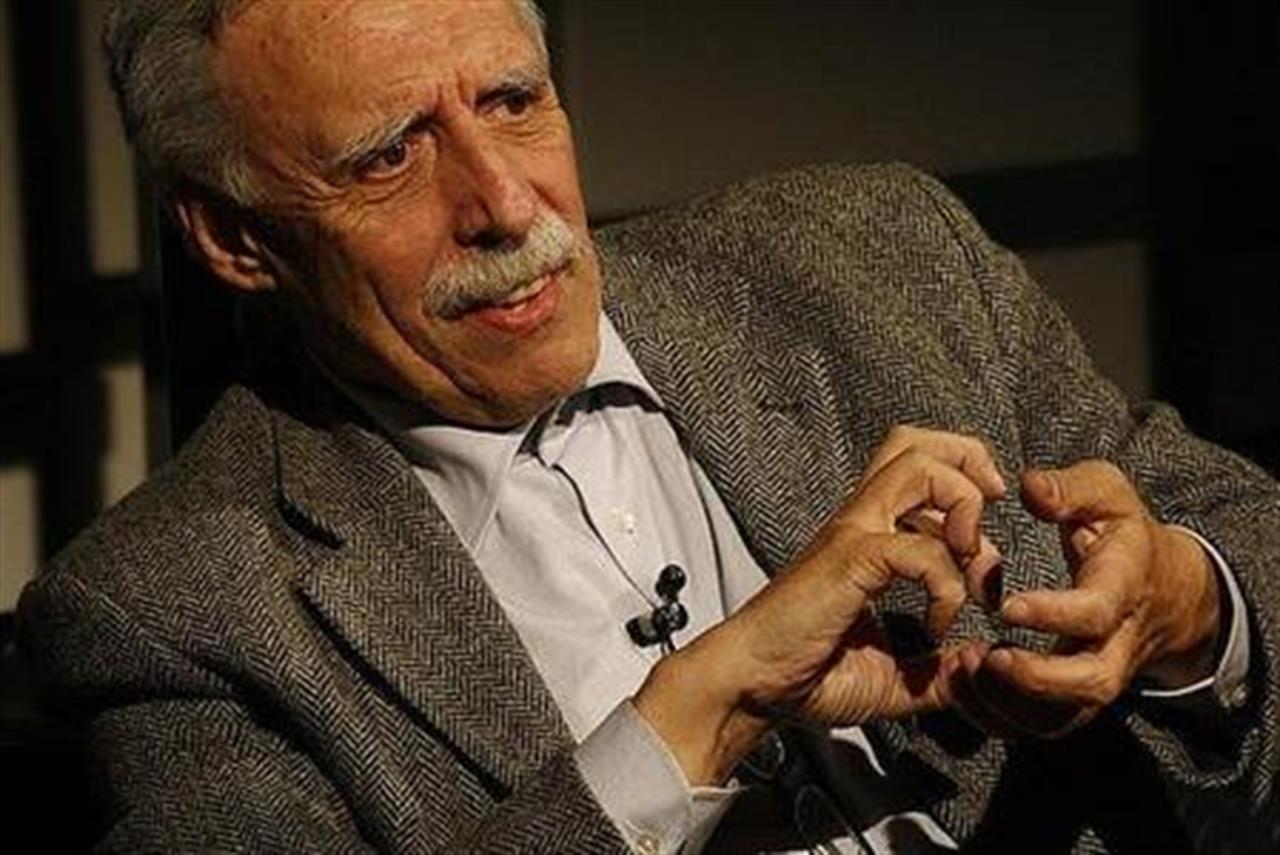

La cronaca, in particolare nera, non ci dà tregua. Qualche giorno fa un padre e marito, dopo aver fatto l'amore con la moglie la uccide a coltellate, uccide i figli. Poi si lava e va a vedere la partita con gli amici. Una volta tornato a casa inscena una rapina finita male. Il motivo è un'infatuazione per una collega. Poco dopo si è scoperto che l'assassino di Yara Gambirasio è un padre e marito incensurato di Bergamo. C'è un fil rouge che accomuna questi assassini (e molti altri di questi anni): sono tutti persone qualunque. Ne abbiamo parlato con il sociologo Marco Revelli

In queste ore la stampa ci sta raccontando tante storie violente. Tutte sconcertanti perché hanno come protagonisti personaggi normali, quasi banali…

Il fatto più sconvolgente è quello di Motta Visconti. Nella successione di quegli atti, più che nell'efferatezza del gesto. Non sono l'uxoricidio e l'infanticidio a destare orrore ma tutto quello che succede dopo. La partita con gli amici e il coraggio di tornare a casa e fingere. In quella successione di atti emerge un orrore che personalmente mi ha dato un senso di nausea, di malessere fisico. Segna un fondo, un termine della notte (bout de la nuit) come direbbe Céline.

Hannah Arendt, guardando Eichmann, parlava di “banalità del male”. Una definizione centrata anche oggi?

Io ribalterei la definizione. È la “malignità del banale”. È questo nucleo profondo di male che si annida nel cuore di una vita banale. Perché si tratta di vite, in tutte le loro componenti, banali

Per banale cosa intendiamo?

Una vita nella quale gli altri appaiono solo come sfondo o come ostacolo. Una vita nella quale l'elemento della relazione è cancellato. E c'è un io, un “sé” totalmente auto-centrato. Talmente tanto da essere l'unica presenza.

Però l'assassino va a vedere la partita con gli amici. Quindi c'è della relazione…

No, è la ricerca di un alibi nel gruppo dei pari. Che per altro non è una comunità ma un branco. Come succede molto spesso agli atomi che si aggregano parzialmente, per le due ore televisive, senza rapporti reali. Se quei rapporti fossero stati veri probabilmente non staremmo parlando di un omicidio

Per la Arendt la banalità del male era possibile in quella struttura sociale che aboliva di fatto la responsabilità individuale. Ma si trattava di una dittatura, un sistema totalitario. Noi viviamo in una società che, almeno teoricamente, dovrebbe essere il contrario. Dov'è allora il problema?

Si, siamo all'opposto. Eichmann era un ingranaggio di una macchina. Abdica alla responsabilità personale obbedendo agli ordini. È un uomo che si scoglie dentro la macchina e usa lo Stato come condizione per rimuovere la propria responsabilità. Qui è il contrario. Siamo di fonte ad un atomo che vede solo sé stesso e vive tutto l'esterno come un possibile vincolo. A me ha colpito una frase. Quando il procuratore, saputo che il movente era l'innamoramento per una donna che non lo considerava perché sposato, gli chiede: “non era meglio divorziare?”. Lui risponde: “sarebbero rimasti i figli”. Nella sua assolutizzazione dell'io considerava i figli un ostacolo e un vincolo. È terribile questo bisogno di non avere vincoli negli altri. L'altro come ostacolo a sé. Questa è la malattia sociale del nostro tempo: l'individualizzazione spinta

È quindi un problema generale?

Non c'è dubbio. Tanto più grave, più ci troviamo nel cuore della modernizzazione. Non è un caso che sia successo al nord. Dove i processi di apocalisse culturale, come li chiamerebbe Aldo Bonomi, determinati dalla rottura dei legami e delle relazioni sono andati più avanti. Che non significa che aree con modernizzazione minore non soffrano di altre patologie altrettanto gravi. Questa però è la patologia della iper-modernità. Non è più la banalità del male che stava nella modernità industriale. Eichmann era un pezzo della fabbrica fordista dello sterminio massificato. Oggi siamo dentro all'iper-moderniotà, nell'assolutizzazione degli atomi. Per questo è la malvagità del banale.

Ai tempi del nazismo però c'era un forma politica che si poteva abbattere. Come si combatte invece questa malvagità del banale?

Esatto. C'era una forma politica e di Stato criminale. È stata necessaria una guerra, la più sanguinosa dell'umanità, ma in qualche misura quello scenario è stato eliminato. Günther Anders, sempre su Eichemann, riteneva ci fosse allora il rischio che quel male banale si diffondesse dentro il modello delle grandi burocrazie. Si sono però generati degli anticorpi. “Resitenza e resa” di Dietrich Bonhoeffer, è un testo che focalizza bene dove possono generarsi gli anticorpi. Il male di oggi invece, finora, non ha trovato anticorpi. O meglio, ci sono molti anticorpi, ne parlo con voi di Vita che siete al centro del motore culturale del volontariato e dell'associazionismo. Della ricostruzione di relazioni, che è sicuramente un antidoto. Il problema è che non è ancora ben chiaro il nesso con il modello sociale nel quale ci muoviamo.

Nel senso che non conosciamo fino in fondo il problema?

Si, forse bisogna ancora fare un passo nell'analisi per stabilire a che punto sia la notte. Forse ci illudiamo che sia meno scuro di quello che è. Poi quando emergono questi fatti sconvolgenti siamo messi di fronte a una realtà più ramificata e compromessa. Anche l'assassino di Yara appariva normale. Tutti apparivano normali. Anche la vita di Erika di Novi Ligure appariva normale. Normale appariva Parolisi. La famiglia di Avetrana appariva normale. Non abbiamo ancora capito la portata del fenomeno

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.