Adolescenti migranti

Accoglienza dei minori stranieri, tutti i danni della logica di perenne emergenza

L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza pubblica il report sulle visite effettuate nel 2023/2024 nei centri di prima accoglienza per Msna. Il documento non è solo una raccolta di esperienze, ma un appello concreto a trasformare il sistema di accoglienza

«Le visite hanno mostrato che l’indisponibilità di posti, che consente l’accoglienza nei centri per adulti non sia momentanea, ma strutturale e prolungata nel tempo. L’accoglienza nei centri per adulti si protrae per mesi per terminare in diversi casi solo al compimento della maggiore età o a causa dell’allontanamento del ragazzo/a dalla struttura. Dalle visite effettuate è emersa evidente la difficoltà e l’obiettiva impossibilità di assicurare efficace separazione tra adulti e minori e la loro conseguente promiscuità».

«Anche in questo ciclo di visite è emerso che oltre al fattore “ritardo” nella nomina del tutore volontario, si aggiunge poi quello legato all’età degli Msna al loro arrivo in Italia, tra i 16 e i 17 anni, con conseguenze rilevanti sull’effettiva tutela posto che la tutela cessa quando il minore non accompagnato diviene maggiorenne. La tardiva nomina di un tutore volontario, infatti, oltre a creare tra i minori una generalizzata sensazione di immobilismo e frustrazione, può anche impedire la tempestiva emersione di vulnerabilità e allungare l’avvio di un percorso di inclusione sociale».

«Durante le visite svolte, purtroppo, è stato riscontrato che la scelta del percorso amministrativo, nella maggior parte dei casi, non è né discussa né condivisa con il minore ma adottata d’ufficio senza alcuna valutazione preliminare e propedeutica e senza alcuna considerazione alle esigenze individuali e specifiche del minore».

Sono queste alcune delle considerazioni contenute nella nuova relazione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dedicata all’ascolto e alla partecipazione dei minori stranieri non accompagnati (Msna). Otto i centri visitati nel 2023/2024, di cui cinque in regioni dell’Italia meridionale (Sicilia, Calabria, Puglia) e tre in regioni dell’Italia settentrionale (Lombardia e Veneto): strutture di primo arrivo e accoglienza, dove l’Agia – in questo caso nella persona di Carla Garlatti, Garante Infanzia fino al 14 gennaio 2025 – ha incontrato i ragazzi in collaborazione con l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), il Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione Ets e l’Ufficio regionale UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale (Ecaro).

«Tali visite hanno provato a dare avvio a processi di coinvolgimento attivo dei minori e delle minori incontrati, rappresentando, inoltre, preziosi e costruttivi momenti di confronto e scambio di competenze con le istituzioni coinvolte per una più ampia e completa comprensione delle sfide e delle opportunità esistenti, con l’obiettivo di orientare positivamente i processi in cui i/le minori stranieri/e non accompagnati (Msna) sono quotidianamente coinvolti nonché garantirne protezione e inclusione sociale», si legge nell’introduzione. Le attività di ascolto e partecipazione hanno coinvolto un numero complessivo di 131 Msna di cui 19 di genere femminile, con una età media di 16 anni. Dodici le cittadinanze rappresentate. Un ruolo significativo nel promuovere la partecipazione e l’ascolto dei e delle giovani è stato svolto dalla piattaforma dell’Unicef U-Report On The Move, che utilizza i sondaggi come strumento cruciale per amplificare le voci degli Msna.

Un’accoglienza perennemente emergenziale

«La gestione dell’immigrazione in Italia ha storicamente incontrato difficoltà nell’abbandonare un approccio emergenziale, con oscillazioni tra risposte strutturate e soluzioni temporanee. Nonostante i ripetuti sforzi per estendere la rete di seconda accoglienza, […] negli ultimi anni si è registrato un ricorso crescente all’utilizzo di strutture di emergenza già previste nell’ordinamento italiano. Il sistema Sai, purtroppo, non è sempre stato sufficientemente in grado di gestire l’intero flusso di minori, anche a causa della limitatezza del numero di posti disponibili e della necessità di risorse aggiuntive. […] le strutture di emergenza, originariamente concepite per far fronte a situazioni straordinarie e temporanee, sono state progressivamente utilizzate come risposta sistematica al fenomeno migratorio, in continua evoluzione. Come già indicato, le recenti disposizioni legislative hanno ulteriormente consolidato questo approccio, regolamentando situazioni di accoglienza particolarmente critiche, che, purtroppo, erano già ampiamente adottate. Un esempio significativo è rappresentato dalle strutture che accolgono contemporaneamente minori stranieri non accompagnati sopra i 16 anni e adulti, una prassi che solleva preoccupazioni in merito alla tutela dei minori, data la diversità delle esigenze delle due categorie di ospiti nonché per il tema della sicurezza dei primi e la garanzia di ambienti sicuri».

Le conclusioni? «Le principali criticità riscontrate riguardano il sovraffollamento delle strutture, la promiscuità minori/adulti, la disomogeneità nella qualità dei servizi offerti nelle diverse regioni, la carenza di tutori adeguatamente formati, scarsi o assenti percorsi formativi/educativi, tempi medi di permanenza prolungati, la difficoltà nell’accesso ai servizi essenziali, come quelli legati alla salute sessuale e riproduttiva».

Nessun capitolato sul personale qualificato per i minori

«A differenza delle strutture di accoglienza dedicate agli adulti, quelle per minori stranieri non accompagnati, non sono state mai regolate da convenzioni che richiamassero uno schema di capitolato d’appalto. Al momento l’ultimo capitolato d’appalto è stato pubblicato con D.M. 04 marzo 2024 facendo seguito all’approvazione della Legge n. 50/2023. Anche stavolta però si è persa l’occasione di regolamentare e prevedere effettivamente i servizi e le figure professionali coinvolte nelle strutture temporanee per minori», afferma l’Autorità Garante.

Le problematiche emerse dalle visite condotte sono molteplici e riguardano principalmente: difficoltà di comunicazione tra i minori e gli operatori, dovute alla presenza limitata di mediatori e mediatrici linguistici e culturali; ritardi nell’avvio dei percorsi di inclusione sociale e educativa; approccio non uniforme nella gestione dei casi, con risposte non sempre adeguate e frammentarie rispetto ai bisogni specifici dei minori; esposizione a rischi di violenza, abuso e sfruttamento, nonché limitato accesso a servizi essenziali (come quelli relativi alla salute sessuale e riproduttiva, ai centri antiviolenza), causata anche dalla scarsa conoscenza e consapevolezza riguardo gli indicatori di violenza e le misure di protezione ad esse correlate. «Tali criticità risultano particolarmente gravi quando l’accoglienza degli Msna avviene in strutture non specificamente destinate a tale scopo».

Un sondaggio realizzato attraverso la piattaforma dell’Unicef U-Report On The Move a maggio 2024 ha evidenziato che il 30% dei Msna non frequenta né la scuola, né il Cpia

Nel mese di maggio 2024, un sondaggio realizzato attraverso la piattaforma dell’Unicef U-Report On The Move, a cui hanno partecipato 641 U-Reporters, ha evidenziato che il 69% dei Msna è iscritto a un percorso educativo, in gran parte nei Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (Cpia), ma il 30% non frequenta né la scuola, né il Cpia. Il 27% ha dovuto attendere più di 5 mesi dall’arrivo prima di poter iniziare la scuola. Il 47% non inizia a studiare l’italiano prima di 2 mesi dall’arrivo.

Il documento non è solo una raccolta di esperienze, ma un appello concreto a trasformare il sistema di accoglienza.

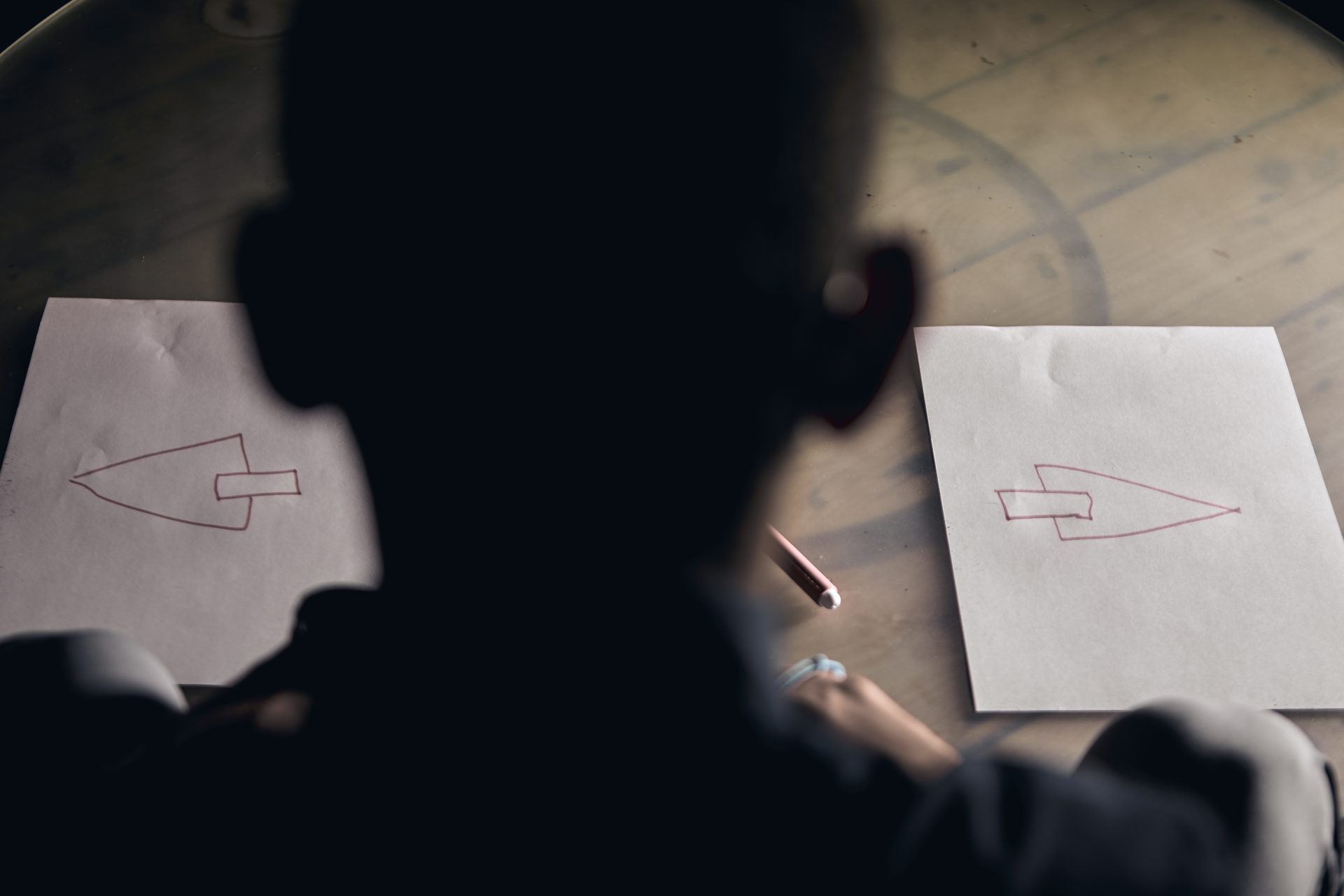

In copertina, foto di Gianfranco Ferraro per Save the Children che per la Giornata internazionale del migrante ha diffuso la quarta edizione del rapporto “Nascosti in Piena Vista”, nel 2024 concentrato sul compimento dei 18 anni dei Msna

17 centesimi al giorno sono troppi?

Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.