«La vera questione per l’essere umano è la sua capacità di dare un senso alla sofferenza». A parlare è Luigi Manconi, docente di Sociologia dei fenomeni politici e già presidente della Commissione per i diritti umani del Senato, è stato parlamentare per tre legislature e sottosegretario alla Giustizia.

Dallo scorso settembre è in libreria con La scomparsa dei colori (editore Garzanti), nel quale racconta la storia della perdita della sua vista e di una lenta discesa in un buio che non è tuttavia «un calamaio di compatta cupezza» perché «la cecità non è nera. È lattiginosa, a tratti caliginosa. E, talvolta, rivela sprazzi perfino luminescenti». Una vita che è una militanza a difesa dei diritti. Nel 2001, ha fondato l’associazione “A buon diritto”, che tuttora presiede.

Manconi, lei si è sempre battuto per i diritti, in particolare per i diritti delle persone detenute. Cosa pensa delle condizioni delle carceri, oggi, in Italia?

Il sistema penitenziario italiano è molto vicino a una condizione di dichiarato fallimento. I dati sono impressionanti, il numero dei detenuti continua a crescere, oggi è intorno ai 63mila. Crescono le situazioni dove il sovraffollamento raggiunge punte elevatissime e drammatiche. Poi, cresce la dimensione patologica del carcere, il fatto che l’istituzione penitenziaria si conferma come un sistema patogeno e criminogeno.

Patogeno e criminogeno?

Patogeno perché produce, riproduce e diffonde psicosi, nevrosi, depressione, autolesionismo e suicidi. Il numero di questi ultimi, nel 2024, è stato il più alto di tutta la storia del nostro sistema penitenziario. C’è un dato ulteriore che viene sempre trascurato ed è rappresentato dai suicidi tra gli appartenenti alla polizia penitenziaria, dove il tasso di autolesionismo è maggiore di quello presente negli altri corpi di polizia. Per quanto riguarda i suicidi tra i detenuti, ricordo che la frequenza dei suicidi nelle carceri è 22 volte superiore a quella tra la popolazione complessiva del nostro Paese.

Quello che voglio evitare come la peste è l’idea che una patologia come la mia migliori la persona che la presenta

La sua condizione di cecità progressiva, l’ha resa più sensibile ai diritti?

Qualsiasi risposta, in questo caso, risulta fallace. Quello che voglio evitare come la peste è l’idea che una patologia come la mia migliori la persona che la presenta. Io non sono migliorato, forse ho attenuato qualche tratto particolarmente aspro del mio carattere, ma certamente non sono un uomo migliore, e se lo sono non è merito del mio glaucoma. Patire una crisi, subire un danno, inevitabilmente rende più ricettivo rispetto al danno altrui. Mi auguro che la mia capacità di ascolto delle sofferenze altrui oggi sia particolarmente significativa e mi auguro che questa capacità di ascolto effettivamente sia cresciuta.

Nell’Epilogo del suo ultimo libro La scomparsa dei colori, lei dice della sua cecità che è «un tratto costitutivo della mia persona e un suo connotato definitivo: l’ho acquisito, l’ho dato per scontato, soprattutto l’ho fatto mio. Insomma, mi sento un cieco a pieno titolo. Per capirci, non sono – come vuole quel linguaggio che pure rispetto e condivido – una “persona con disabilità”, bensì un disabile. Un soggetto deficitario. Un handicappato».

Io tengo molto a dire che questo libro è il racconto di un’esperienza di vita. Non vuol essere in alcun modo un libro edificante, secondo la terminologia che si applica alle biografie virtuose o alle storie di uomini che hanno svolto un ruolo nella comunità. Non è questo, è veramente il racconto di un’esperienza di vita. Se la mia esperienza di vita viene accolta e condivisa da altri e, quindi, viene accolto e condiviso anche il significato che questa mia personale tragedia può avere nelle persone che subiscono un danno (che può essere un psichico o fisico, una crisi senza soluzione che riguarda la vita intera delle persone, oppure un dolore non lenibile), io sono ovviamente felice.

Da sempre, anche prima di questa mia vicenda personale, io ho pensato che la vera questione per l’essere umano è la sua capacità di dare un senso alla sofferenza. Il dramma, quello che porta allo smarrimento, alla disperazione, all’alienazione, è quando ci si trova incapaci di farsene una ragione. Per farsene una ragione bisogna elaborare un’idea che sia in grado di dare un significato a ciò che si patisce.

Da sempre, anche prima di questa mia vicenda personale, io ho pensato che la vera questione per l’essere umano è la sua capacità di dare un senso alla sofferenza

Siamo totalmente lontani da un’idea espiativa e penitenziale, io non ho in alcun modo questa tentazione. Non penso che il dolore sia un contributo all’espiazione dei peccati. Non credo che la sofferenza sia un percorso di penitenza. Penso che la vera questione, quella che può salvarti anche all’interno di una dimensione autenticamente, profondamente tragica, l’unica idea che può salvarti è il fatto che il tuo dolore abbia un senso.

Tant’è vero che io racconto nel libro (lo racconto ormai da 40 anni, quindi prescinde anche dalla mia cecità), come per me, che ho avuto costantemente nella vita una militanza politica, l’esperienza fondamentale per definire la mia idea e la mia pratica di politica è stato l’incontro con i familiari delle vittime e con le vittime: lì ho visto emergere la potenza del dolore che assumeva un suo senso, per esempio il perseguimento della verità e della giustizia.

Questo è stato il fondamento della mia concezione della politica che, temo, sia molto rara e scarsamente condivisa, ma mi ha consentito ininterrottamente, da quando avevo 16 anni fino a oggi, di svolgere un’attività che io chiamo militanza.

Lei si sente un militante?

Sì, questa parola non mi disorienta e nemmeno mi disturba, ma la considero carica di una possibile nobiltà. Da militante ho sempre continuato a svolgere un’attività pubblica e di relazione. Qualche sera fa ho incontrato a Roma Maysoon Majidi, una ventottenne curda iraniana che, giunta in Italia con un barcone, si è trovata arrestata e detenuta per 10 mesi con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.

Grazie all’associazione che presiedo, “A buon diritto”, abbiamo svolto un’attività di mobilitazione molto orizzontale, fatta di gesti elementari e di piccole azioni, che ha consentito che questa vicenda fosse conosciuta e che ha portato a creare intorno a questa donna una rete di solidarietà attiva e impegnata che, infine, ha consentito anche una sua difesa in tribunale e una sua assoluzione.

Questo significa essere militanti. Io sono uscito dal Parlamento nel 2018, ci sono stato per 12 anni. In tutta la lunga porzione della mia vita in cui non sono stato parlamentare, che è largamente prevalente su quella parlamentare, dopo il 2018, e soprattutto adesso che sto per compiere 77 anni, io spero di continuare a fare politica fino all’ultimo e, allo stesso tempo, confermo che l’idea che la politica sia l’attività parlamentare è per me un’idea totalmente infondata.

Cosa la preoccupa dell’Italia oggi?

Penso che esista una resistenza (con la r rigorosamente minuscola, quindi senza alcuna retorica partigiana e senza alcuna enfasi di tipo vittimistico), che è una resistenza che è stata di tantissime persone e di tantissime iniziative, aggregazioni, e che questo, soprattutto, non sia necessariamente una situazione tragica.

Personalmente, ho vissuto questa mia lunga vita e della mia lunga militanza, nella gran parte del tempo, in una condizione di minorità e di minoranza. Penso vi sia, nella condizione di minorità e di minoranza (senza alcun compiacimento narcisistico, quindi senza alcuna retorica, come dicevo, vittimistica), non solo tantissimo da fare e, quindi, un impegno da sviluppare, ma un forte elemento di dignità.

Se, con il tempo, una rappresentanza politica adeguata si formasse, potrebbe incontrare un’Italia fatta di grande intelligenza, grande generosità e anche grande capacità di operare concretamente e di cambiare le cose nei rapporti sociali e nelle relazioni internazionali

Si possono portare avanti valori e principi, si possono fare tante buone cose e, perfino, si possono ottenere successive vittorie anche in una condizione di minorità. Una buona pratica della resistenza di minoranza, se ha un compito importante, direi, addirittura (lo dico un po’ scherzando) una “missione” da svolgere, va svolta non solo sul piano politico, ma soprattutto su quello culturale. È il piano culturale che può permettere, in prospettiva, di passare da una condizione di minorità e di minoranza a una di maggioranza. Che non vuol dire conquistare il potere, ma significa esprimere le idee, i bisogni, le aspirazioni, le sofferenze della gran parte dei cittadini.

Dove percepisce la speranza oggi?

Come diceva Paolo: «Spes contra spem» («la speranza contro la speranza», ndr). Potremmo chiamarla la formula teologica dell’espressione di uso comune “nonostante tutto”. Io sto dentro una mobilitazione, che i sociologi non chiamano mobilitazione perché troppo spesso giudicano le cose con categorie vecchie, e che è fatta di migliaia di gruppi, associazioni, movimenti che operano rispetto alle politiche per l’immigrazione. Il numero di laboratori e scuole dove gli stranieri imparano l’italiano è amplissimo in Italia. In tutto ciò, che è una ricchezza solida, manca una rappresentanza politica. Io dico che manca perché, per me, la rappresentanza politica è fondamentale al fine di cambiare le cose.

Però se, con il tempo, una rappresentanza politica adeguata si formasse, potrebbe incontrare un’Italia fatta di grande intelligenza, grande generosità e anche grande capacità di operare concretamente e di cambiare le cose nei rapporti sociali e nelle relazioni internazionali.

Ci parla dell’associazione “A buon diritto”, che ha fondato e di cui è presidente?

L’ho fondata nel 2001, quando interruppi per la prima volta la mia attività parlamentare. L’associazione ha continuato a fare quello che ho fatto prima e quello che avrei fatto dopo: l’attenzione ai diritti, alle libertà in particolare. Io sono particolarmente orgoglioso che ormai da 12 anni “A buon diritto” (un’associazione relativamente piccola) garantisce uno sportello legale per stranieri e richiedenti asilo che è a disposizione e viene utilizzato, ogni anno, da centinaia di stranieri.

Lei sostenne con slancio gli inizi di VITA, 30 anni fa. Può dirci perché?

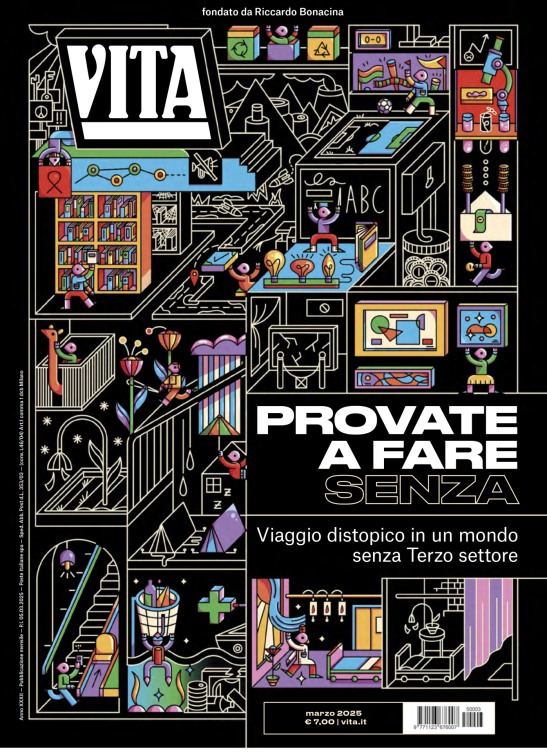

Perché credevo, come credo oggi, al fatto che un giornale che fosse interamente dedicato ad alcuni temi avesse un ruolo prezioso. VITA voleva essere, è stato e continua ad essere l’espressione di un associazionismo forte, una struttura di coordinamento, che valorizza anche settori della attività di volontariato meno conosciuti.

Innanzitutto quello che manca al volontariato, all’attività di solidarietà, all’iniziativa civica, alla mobilitazione collettiva, effettiva, è proprio uno spirito unitario, una capacità di relazione, una possibilità di rappresentanza che superi l’inevitabile frammentarietà delle singole iniziative, dei singoli gruppi, delle singole associazioni.

L’idea ambiziosa di coordinare e mettere in contatto, di comunicare e di fare rete era certamente qualcosa di importante. Gli anni hanno dimostrato che questa funzione si poteva svolgere ed è stata, a mio avviso, positivamente svolta.

Foto di apertura Mauro Scrobogna/LaPresse e, nell’articolo dalla pagina Facebook dell’intervistato

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.