Ripiegati sulle vicende surreali di casa nostra seguite alla condanna definitiva di un ex capo di governo frodatore del fisco, i media italiani non hanno posto sufficiente attenzione alle gravi implicazioni sul rapporto tra potere e informazione di un’altra condanna: quella stabilita da un tribunale statunitense per il soldato Bradley Manning a 35 anni (!) di carcere militare, con l’accusa di “spionaggio”. Ma, si badi, non “spionaggio” a beneficio del nemico, accusa dalla quale è stato assolto, ma a beneficio dei propri cittadini, per aver diffuso documenti riservati al fine di informare sui crimini commessi in guerra dal loro Paese. Ossia, Manning è stato considerato criminale per aver operato un disvelamento della faccia criminale delle guerre in corso in Iraq ed Afghanistan.

Ripercorriamo sinteticamente i fatti. Nel 2010 il ventitreenne soldato Manning, operativo a Bagdad con le truppe di occupazione USA, in quanto esperto informatico, ha il compito di fare l’analisi dei flussi di informazione, avendo così accesso a documenti riservatissimi, relativi anche a specifici episodi di guerra. In particolare si imbatte nei cosiddetti “effetti collaterali” della guerra, scoprendo che spesso “collaterali” non sono affatto. Riesce a venire in possesso, tra le altre cose, del video che riprende l’uccisione deliberata di un gruppo di civili – tra i quali due bambini e due giornalisti della Reuter – da parte di soldati USA. Decide che quel materiale, che racconta il vero volto della “missione di pace” è necessario che sia conosciuto dall’opinione pubblica. Cerca, in un primo momento, di comunicare con i grandi giornali americani, come Washington Post e New York Times, per passare le informazioni, ma questi non rispondono. A quel punto contatta Wikileaks, che il 5 aprile 2010 diffonde questo video della strage, Collateral Murder. Nelle settimane successive Manning riesce a rendere pubblici circa 700mila documenti segreti, in cui si parla di migliaia di civili uccisi tra gli iracheni e gli afghani e mai conteggiati tra le vittime di guerra e degli ordini ricorrenti di lasciar correre sui frequenti abusi, sia di parte americana che delle nuove forze armate irachene, addestrate dagli statunitensi ed a loro fedeli. Infine viene scoperto ad arrestato il 29 maggio. Da allora ha già fatto 3 anni di carcere, fino al processo.

“La verità è sempre la prima vittima della guerra” e “nel Paese in cui arriva la guerra arrivano a valanga le bugie”, non sono solo adagi popolari ma le ferree regole che normano l’informazione di guerra, fatta di pesanti censure ai giornalisti, stringenti restrizioni alla narrazione dei fatti e di vera e propria costruzione di notizie false da di/vulgare, cioè da dare in pasto al volgo. In particolare, per gli USA il punto di svolta sul rapporto tra potere e informazione fu la guerra del Vietnam che entrò nel salotti di casa con immagini che colpirono l’opinione pubblica ed aprirono squarci sulla vera natura della guerra e sulle atrocità delle truppe statunitensi, rinforzando il movimento pacifista e accelerarndo la fine ingloriosa dell’occupazione. Da quella che fu chiamata la “sindrome del Vietnam”, gli USA ne uscirono solo con la prima Guerra del Golfo nel 1991 trasformata per il pubblico in un video-game, depurato da tracce di sangue. La tecnica fu poi perfezionata nelle guerre successive, finché nell’aggressione all’Iraq del 2003 i giornalisti che volevano raccontare la guerra dovettero diventare “embedded”, cioè incorporati direttamente nel reparti militari, assumendo completamente il punto di vista statunitense nella lotta del “bene” contro il “male”, compreso di effetti collaterali. Che poi quella guerra fosse, fin dall’inizio (e come molte altre), esito cercato di una bufala costruita a tavolino sulla presenza di armi di distruzione di massa negli arsenali irakeni, rilanciata ossessivamente dai media, siamo venuti a saperlo a cose ampiamente fatte. Praticamente un meccanismo perfetto.

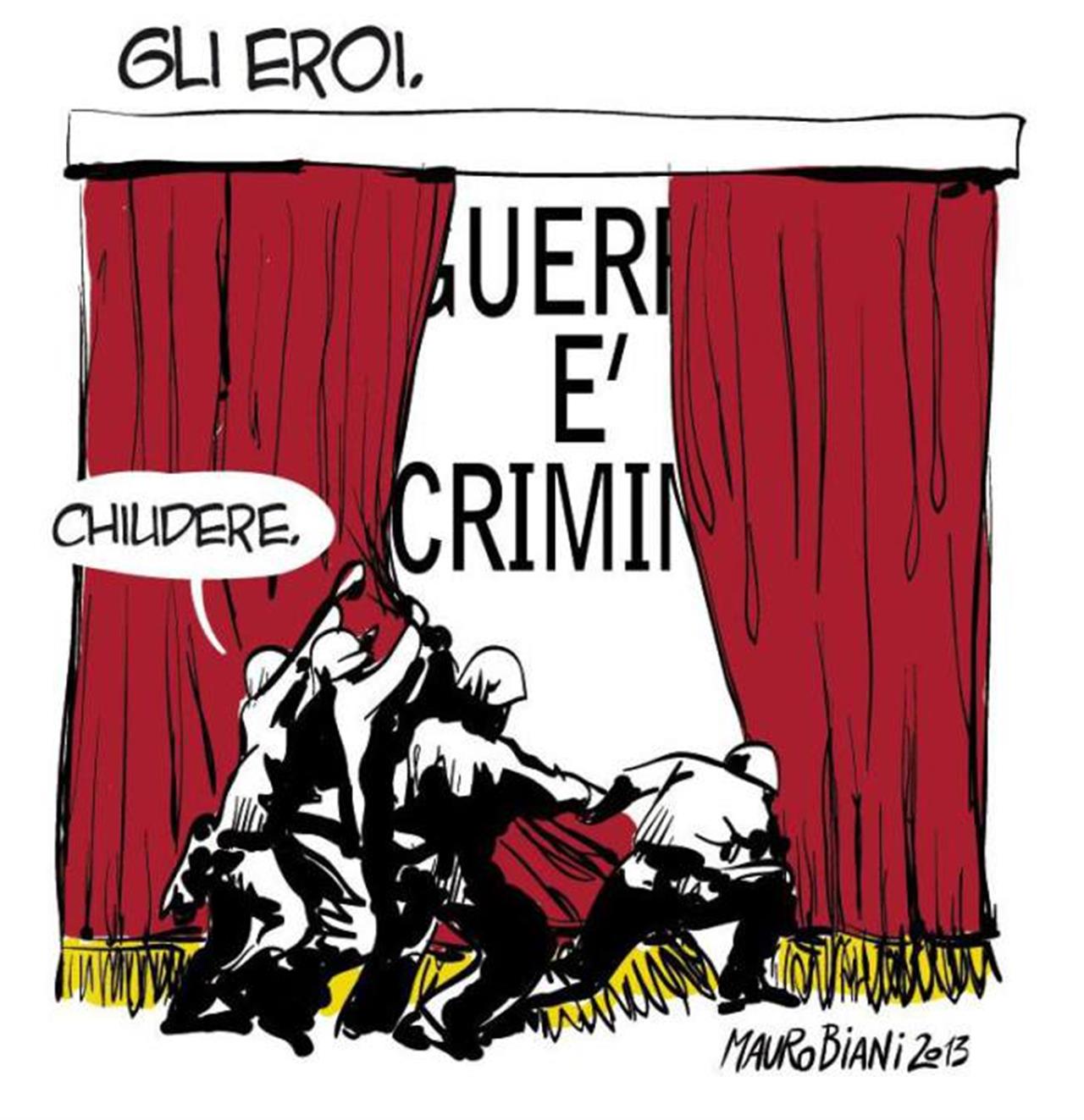

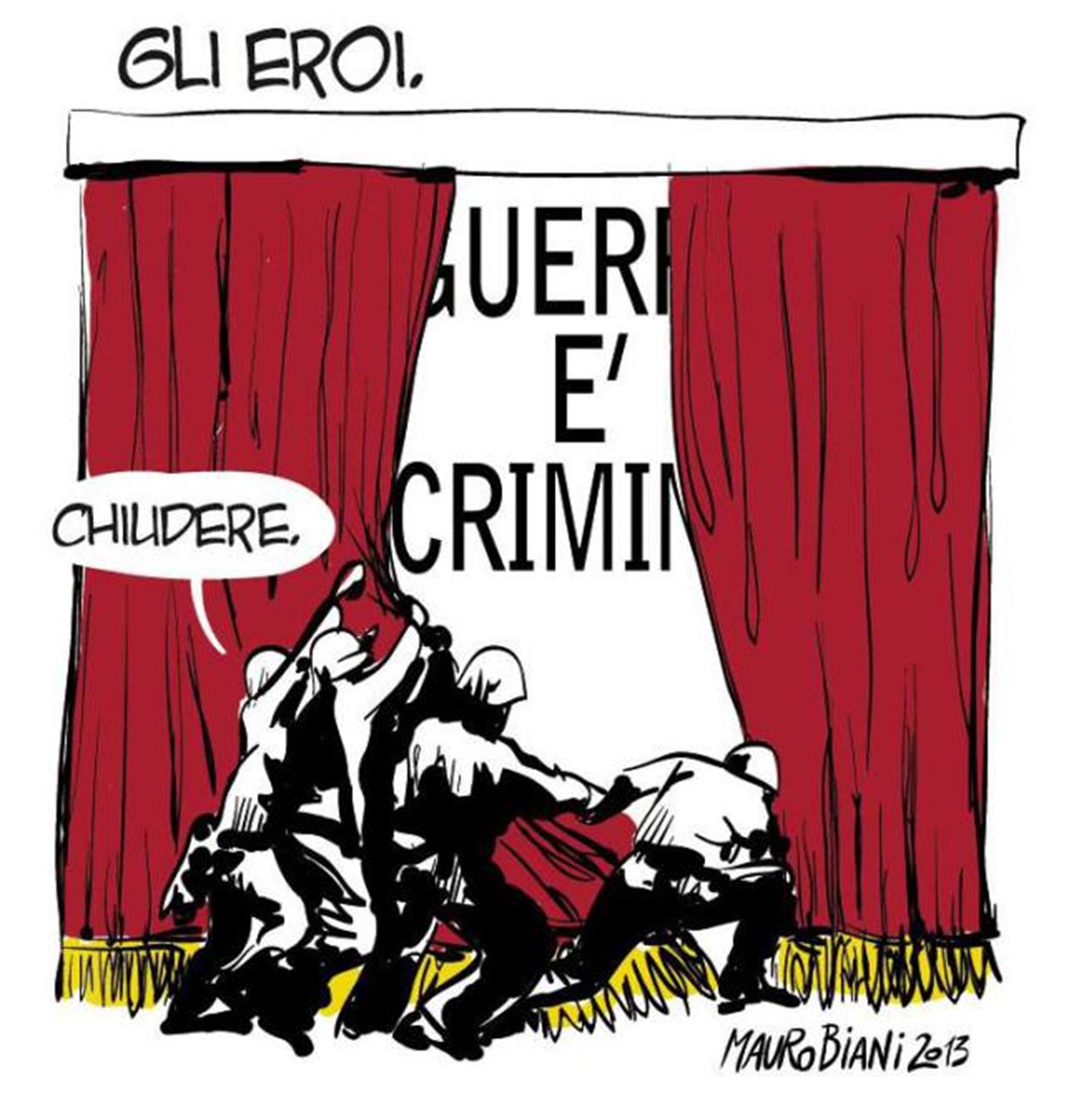

Ecco, la vera colpa del ventitreenne soldato Manning – che probabilmente non sa nulla della “sindrome del Vietnam” – è stata quella di aver messo un inceppo in questo meccanismo. Una colpa gravissima per l’establishment, da sanzionare in maniera esemplare. Mentre nuove porterei da guerra solcano minacciosamente il Mediterraneo e nuovi reparti di giornalisti hanno già indossato l’elmetto.

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.