Le imprese sociali di inserimento lavorativo (riconoscibili con l’acronimo inglese wise – work integration social enterprises) rappresentano, a quasi quarant’anni dall’avvento delle prime esperienze, lo zoccolo duro dell’imprenditoria sociale. Lo sono non solo in termini numerici ma anche guardando alla diffusione del loro modello, quasi un universale dell’impresa sociale. Le si trova a tutte le latitudini e in diversi contesti sociali, economici e normativi, magari sotto mentite spoglie (forme giuridiche diverse e altrettanto diversi settori di attività e modelli d'inclusione), ma se ci si vuole capire al volo rispetto a che cosa è un’impresa sociale, con l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e fragili ci si capisce al volo.

Queste imprese sono uno zoccolo duro anche in termini di cultura organizzativa. Sono arcigne nel modo di rappresentarsi e di operare quasi volessero distinguersi in modo netto rispetto agli ambiti con i quali confinano (e dall’ibridazione dei quali sono scaturite). Devono, da una parte, marcare il carattere imprenditoriale in termini di capacità produttiva altrimenti rischiano di scivolare dentro altri modelli supporto al lavoro (laboratori protetti, formazione professionale). D’altro canto devono anche mettere a valore la loro capacità di adattare postazioni e processi lavorativi nei confronti di una componente significativa (anche se non eccessiva) di manodopera fragile, distinguendosi così da imprese for profit per le quali questa attività è il frutto non di una scelta “stabile e continuativa” ma di un obbligo o di un’azione volontaria e solitamente per una percentuale di forza lavoro meno consistente.

Non sorprende quindi rilevare che proprio queste imprese d’inserimento siano all’avanguardia nei sistemi di valutazione che forse oggi in modo non del tutto appropriato vengono definiti “d’impatto” grazie a metodologie come le analisi costi – benefici dei percorsi di inserimento. O che, su tutt’altro fronte, abbiano adottato in gran numero strumenti di natura segnaletica come marchi e certificazioni volontarie per veicolare il loro doppio prodotto: economia e inclusione.

Ma non basta, perché l’elica dello sviluppo da doppia diventa, in alcuni casi tripla, con un numero sempre più consistente di imprese d’inserimento che ormai agisce come motore di rigenerazione di economie di luogo prendendo in gestione aziende o rami di attività for profit e riconvertendole in social business che genera inclusione ma anche sviluppo e coesione sociale.

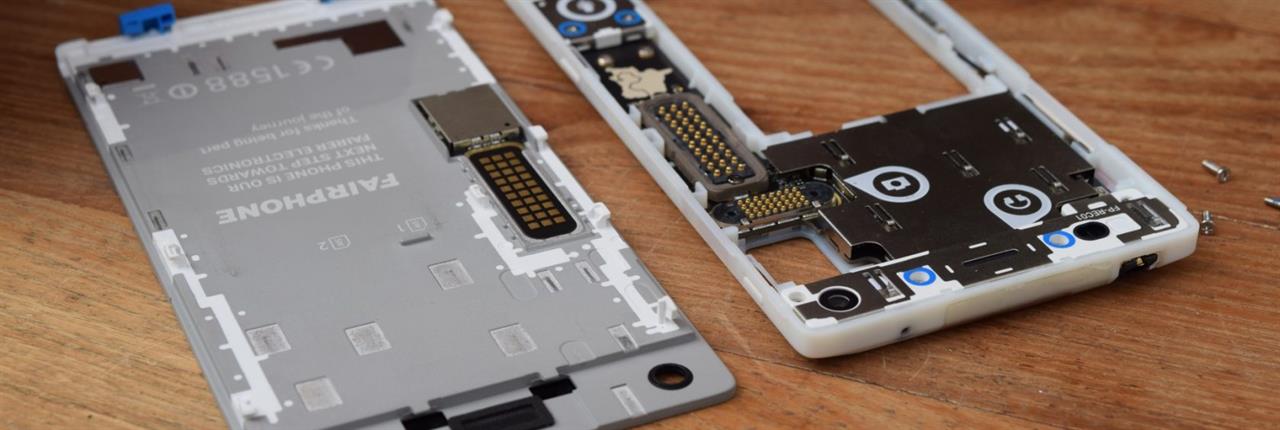

A fronte di questa evoluzione c’è un ulteriore aspetto che merita attenzione, ovvero il rapporto di queste imprese con l’innovazione tecnologica. Un rapporto rilevante, quasi scontato per certi versi, ma anche poco indagato. Eppure queste imprese sociali, a differenza dei modelli “cugini”, realizzano un livello mediamente superiore di intensità tecnologica. Basta guardare ai loro bilanci non monopolizzati a livello di costi e di investimenti dal solo capitale umano, ma da asset materiali e, appunto, tecnologici. Nelle wise la tecnologia gioca solitamente un ruolo importante. Un supporto che, altrettanto spesso, deve essere esso stesso adattato per rispondere alla propria missione: moltiplicare e qualificare le occasioni di lavoro per persone che in contesti “ordinari” sarebbero escluse.

Con il progetto inno-wises si è cercato di coprire, almeno in parte, a questa lacuna conoscitiva e strategica puntando su un segmento specifico di innovazione tecnologica – il digitale – e cercando di costruire un ecosistema (stavolta nel suo significato più stretto) di risorse per queste imprese. In alcuni casi si tratta di tecnologie generaliste, cioè di uso comune tra altri modelli organizzativi, in altri si tratta di risorse già tagliate su misura per gestire meglio i processi di inserimento che connotano queste imprese. Ma l’obiettivo successivo, l’upgrade di questo marketplace tecnologico dedicato, consiste nel dar vita a un sistema di trasferimento tecnologico bidirezionale. La già citata consistenza di queste imprese in termini di diffusione, capacità operativa e identità di missione rappresenta infatti un’opportunità interessante non solo per adattare le tecnologie ma per restituirne nuove forme d’uso anche a favore di altri soggetti. Si tratta quasi di “hacker” che un po’ per capacità e un po’ per piacere vogliono mettere le mani nelle tecnologie e non solo fare plug and play con dispositivi e supporti. E’ un valore di non poco conto in una fase in cui le tecnologie abbondano ma le loro culture d’uso latitano (o rimangono confinate in nicchie) nonostante gli impatti attesi siano sempre più sensibili a elementi di “humanities” come inclusione, educazione, ecc.

Dalle wise è quindi atteso un contributo che muove da una dinamica più profonda e che riguarda il loro modello di servizio. L’inclusione della fragilità le inquadra infatti in un più ampio contesto di diversity management che richiede di ripensare in modo non superficiale i modelli di produzione e anche di governance. Anche su questo fronte le imprese di inserimento si stanno dando da fare in senso adattativo – ad esempio applicando in modo mirato approcci di lean production – ma lo scatto ulteriore, quello autenticamente trasformativo e – questo sì – d'impatto, consiste nell'imporre il loro modello di intervento come uno standard a cui tendere anche per l'economia mainstream che, non solo a parole, vuole qualificarsi in chiave di sostenibilità e, appunto, d'inclusione.

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.