Mondo

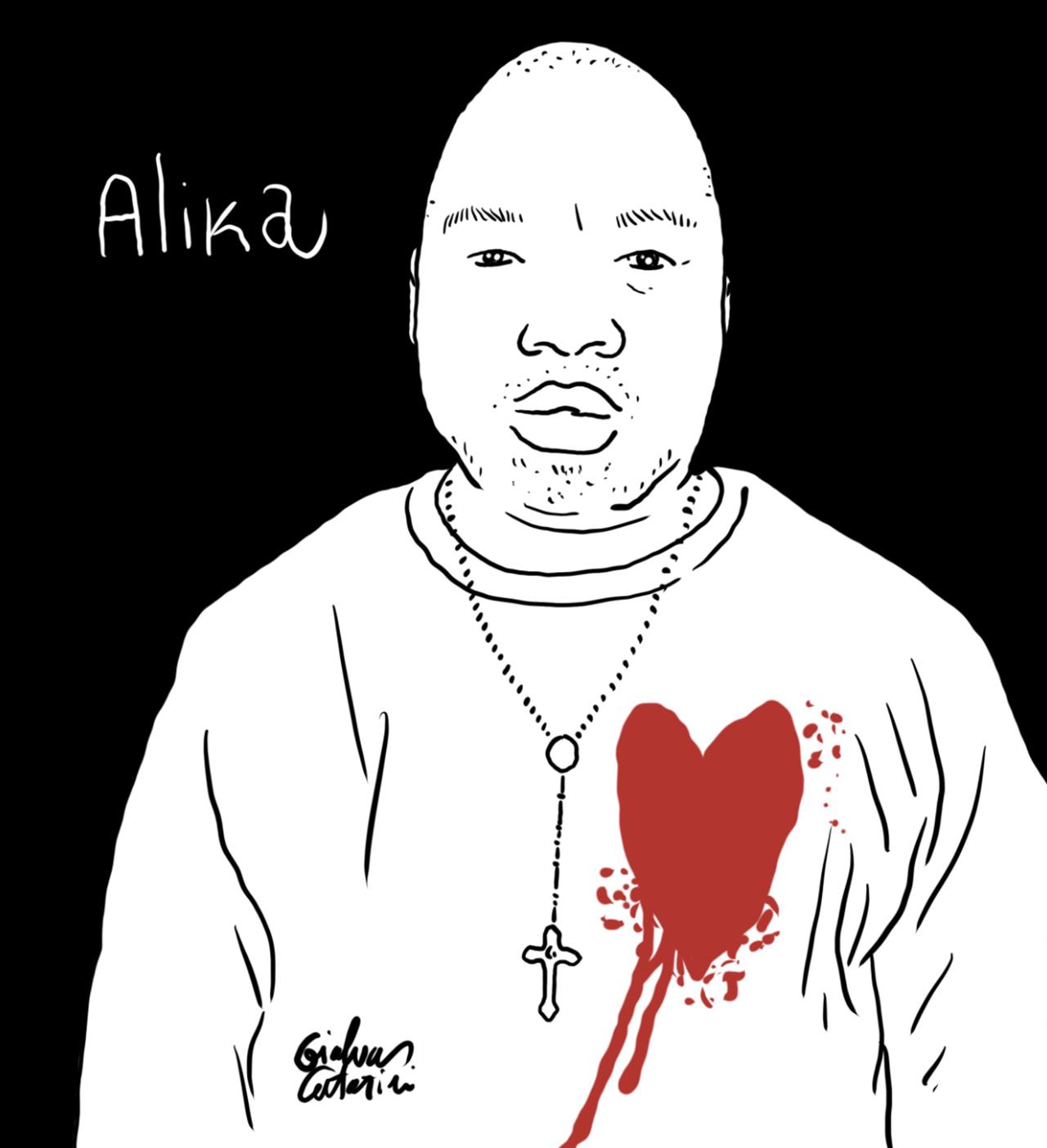

Alika: chiediamoci come onorare la sua umanità, non come vendicare la sua morte

Come reagire alla terribile aggressione subita da Alika Ogorchukwu? Bisogna fare attenzione all’accusare di razzismo un’intera città e un’intera regione per colpa di pochi; non sarebbe tanto diverso dall’accusare di violenza un intero gruppo etnico o religioso per i crimini di una minoranza. È un atteggiamento distruttivo che non porta da nessuna parte. Bisogna fermare questa narrazione, che finirà inevitabilmente per rafforzare le barricate del “noi” contro “loro”, dei “bianchi” contro i “neri”, degli Italiani contro gli stranieri

di Asmae Dachan

La cronaca è quella di un brutale omicidio. Un uomo colpisce un altro uomo con la stampella che quest’ultimo usava per deambulare, poi lo finisce a mani nude. Il carnefice ha trentadue anni, si chiama Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, la vittima ne ha trentanove e si chiamava Alika Ogorchukwu. Un uomo ha perso la sua umanità, l’altro ha perso la sua vita. Ora ci sono il lutto, lo sconvolgimento, l’incredulità che hanno colpito familiari e amici, ma anche un’intera comunità. La giustizia farà il suo corso e presto questa mortale aggressione sarà dimenticata e la vicenda verrà aggiunta alle tante, troppe, pagine di cronaca nera che si scrivono ogni giorno.

Proviamo a rovesciare la prospettiva e a provare a raccontare la tragedia partendo da un altro punto.

Un uomo che abita nel sud della Nigeria, martoriato Paese africano, decide di lasciare la sua terra e ricominciare a vivere altrove. La Nigeria è un Paese sanguinante, ferito da guerra e terrorismo, dove spesso sono proprio le comunità cristiane le prime vittime di aggressioni e attentati, che più di una volta hanno colpito anche fedeli riuniti nelle chiese. La barbarie di gruppi come Boko Haram, che da anni insanguinano il Paese, sono all’ordine del giorno. Una terra tanto ricca di materie prime, dalle leguminose al cotone, dal gas naturale all’energia idrica, fino al petrolio, che dai tempi del colonialismo sono oggetto di depredazione e sfruttamento da parte delle grandi potenze straniere, ai danni dell’economia locale. Le stesse risorse umane, in un Paese di oltre 200 milioni di abitanti, dove l’età media è 18 anni, sono sfruttate come manodopera a basso costo.

Alika Ogorchukwu si era lasciato alle spalle tutto questo e insieme alla moglie Charity Oriachi in Italia sognava di dare un futuro dignitoso e di pace al figlio Emmanuel. Un rovinoso incidente mentre era in bici, con un uomo ubriaco che lo ha investito causandogli un danno permanente alla gamba, ha segnato per l’uomo nigeriano un trauma difficile da superare. Difficile trovare un lavoro con quella sopraggiunta disabilità, soprattutto in questo momento così critico. Così faceva la vita degli ambulanti, era uno di quei tanti uomini con il borsone sulla spalla e qualche mercanzia nelle mani o su teli stesi per terra, e la speranza di attirare turisti e passanti.

Faceva la vita dei fantasmi, invisibili al cuore, ma intollerabili allo sguardo, perché diversi, perché percepiti come un pericolo costante e imminente. La disumanizzazione dell’altro, la riduzione dello straniero a un numero, una minaccia, una persona indegna è una delle cause di tanta violenza. In occasione di un’intervista rilasciata a Lorena Bianchetti, conduttrice del programma “A Sua Immagine” il 15 aprile scorso Papa Francesco aveva detto: “Sulla croce c’è la gente dei Paesi in guerra in Africa, in Medio oriente, in America Latina, in Asia”. Sembra che in molti ignorino il significato di queste parole. Sarebbe cambiato qualcosa se Alika Ogorchukwu fosse stato percepito come un uomo cristiano fuggito alla violenza del terrorismo integralista? Avrebbe suscitato maggiore empatia e rispetto? O il colore della sua pelle non gli avrebbe concesso nemmeno la possibilità di essere guardato con umanità? Qualcuno avrebbe evitato di scrivere sui social che “se fosse rimasto in Africa non sarebbe successo nulla” e altre cattiverie simili?

Una regione ferita, che ha bisogno di riconciliazione

Sempre nelle Marche, il 6 luglio scorso a Fermo, una trentina di chilometri più a sud di Civitanova, è stato ricordato Emmanuel Chidi Namdi un altro nigeriano fuggito insieme alla moglie dalla barbarie di Boko Haram, che aveva richiesto asilo nelle Marche e che era stato ucciso a suon di botte da un ultrà nel 2016. Quest’ultimo ha patteggiato una pena a quattro anni per omicidio preterintenzionale aggravato dall’odio razziale, scontando la pena ai domiciliari. Dei sei feriti del raid razzista commesso da Luca Traini a Macerata il 3 febbraio 2018 ben tre erano nigeriani, guardati come colpevoli, in quanto neri, dell’omicidio della giovane Pamela Mastropietro, una diciottenne brutalmente uccisa dopo aver subito violenze, e di cui venne vilipeso anche il corpo esanime, smembrato e buttato in due valige. Per il feroce femminicidio è stato condannato all’ergastolo e a diciotto mesi di isolamento il nigeriano Innocent Oseghale e la condanna è stata confermata dalla Corte di Assise nel 2020.

Vicende drammatiche, disumane, che hanno colpito una terra e una comunità tradizionalmente pacifica, accogliente, con un basso tasso di criminalità. Oggi si respira un clima di generale sfiducia e tensione, e questi elementi possono diventare detonatori sociali molto pericolosi. In questi episodi ci sono carnefici, e ci sono vittime. L’orrore e l’errore di uno non si può e non si deve mai tradurre come la colpa di un’intera comunità. Sarebbe ingiusto, banale e di certo non renderebbe giustizia alle vittime. Soffiare sul fuoco dell’odio, della paura, della banalizzazione del valore delle vite delle altre e degli altri crea un’atmosfera orribile, dove tutti possono essere in pericolo. Bisogna fare però attenzione anche all’accusare di razzismo un’intera città e un’intera regione per colpa di pochi; non sarebbe tanto diverso dall’accusare di violenza un intero gruppo etnico o religioso per i crimini di una minoranza. È un atteggiamento distruttivo che non porta da nessuna parte. Bisogna fermare questa narrazione, che finirà inevitabilmente per rafforzare le barricate del “noi” contro “loro”, dei “bianchi” contro i “neri”, degli Italiani contro gli stranieri. Le istituzioni e il mondo dell’informazione devono assumersi questa grande responsabilità, lavorare per costruire, non per distruggere, per onorare le vittime, non per farne bandiere politiche, per curare le ferite, non infiammarle.

Immagine di apertura di Gianluca Costantini (@channeldraw su Twitter), gentilmente concessa

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.