Mondo

Il Covid-19, il lockdown e i Paesi poveri

In Malawi, uno dei Paesi più poveri del mondo, l’Alta Corte ha vietato al Governo di adottare la chiusura generalizzata per fronteggiare l’emergenza. Le misure di contenimento rischiano di arrecare conseguenze gravissime, per alcuni analisti peggiori della pandemia stessa. Soprattutto in economie in cui moltissimi vivono alla giornata. La riflessione del Gruppo Umana Solidarietà parte da qui

di Massimo Vita

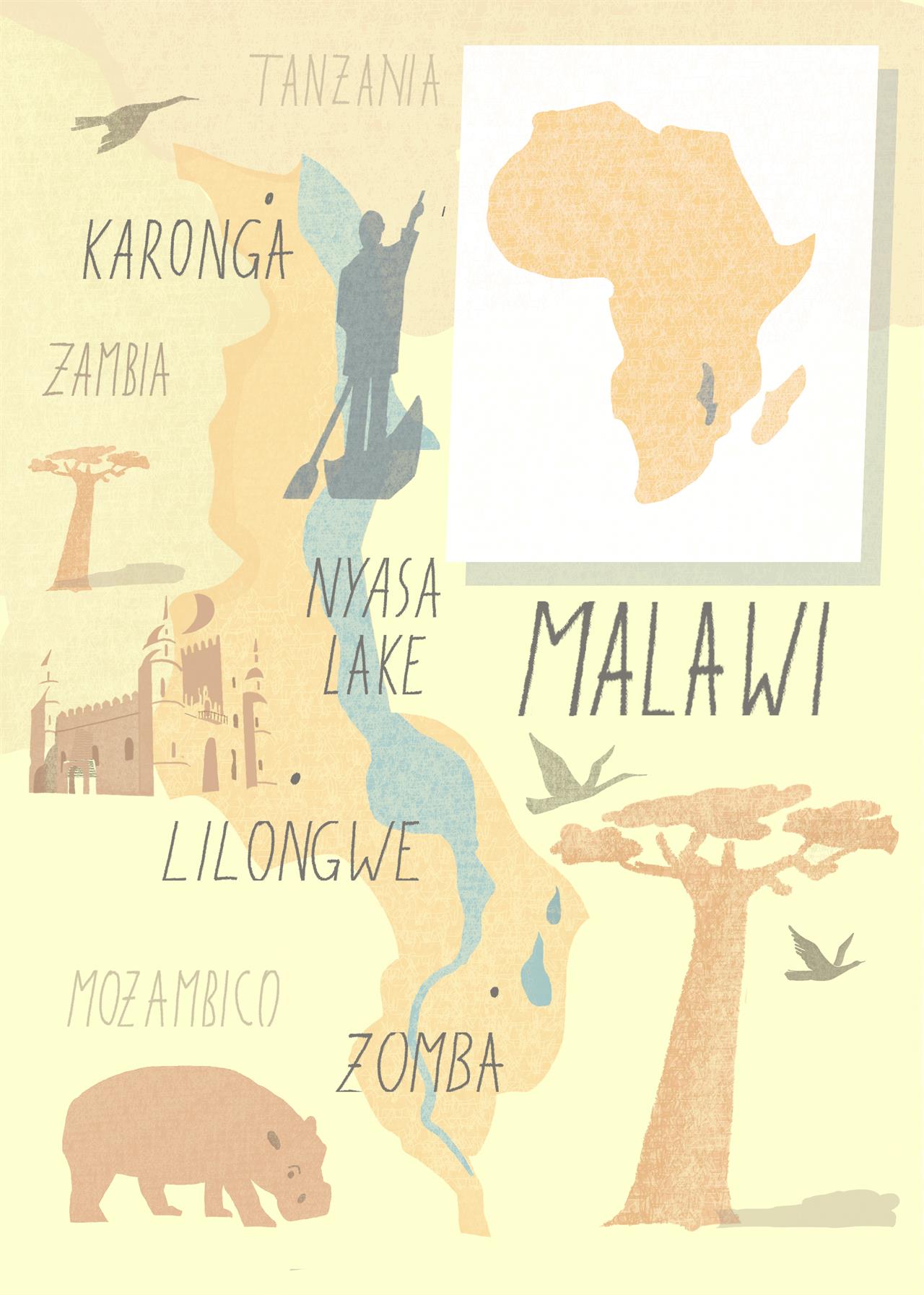

Nel sud-est dell’Africa c’è un piccolo Paese che sorprende per la sua vasta diversità geografica: il Malawi. Non è certamente uno di quei paesi che occupano le prime pagine dei giornali o dei notiziari; in realtà i paesi “del sud del mondo”, “a basso reddito”, “meno sviluppati”, “in via di sviluppo” – secondo le classificazioni tradizionalmente più usate – non trovano mai spazio tra le notizie più importanti dei mass media se non per eventi particolarmente tragici o drammatici. Ma il Malawi è ancor meno conosciuto di tanti altri paesi con caratteristiche simili. Non è neppure tanto piccolo, ma è uno di quelli che neanche i più grandi reporter hanno battuto poi molto. In quest’ultimo periodo, però, sta dando notizie di sé.

Nella vecchia colonia britannica – il 6 luglio 1964 ne fu proclamata l’indipendenza – a metà aprile, l’Alta Corte ha vietato al Governo di adottare il lockdown per fronteggiare l’emergenza Covid-19. La sentenza ha risposto all’appello del Malawi Human Rights Defenders Coalition, la coalizione malawiana per la difesa dei diritti umani, che sosteneva l’importanza di delineare una sorta di rete di sicurezza sociale per quella parte della popolazione più povera e vulnerabile.

A prescindere dalle decisioni giudiziarie e dei decreti governativi che verranno adottati, resta importante lo spunto di riflessione che questa vicenda ci offre.

Il Malawi è uno dei paesi più poveri del mondo. Questo triste primato è attualmente condiviso con il Burundi, il Niger, la Repubblica Centroafricana, la Repubblica Democratica del Congo… Ed è proprio in questi contesti che le misure di contenimento rischiano di arrecare conseguenze gravissime, per alcuni analisti peggiori della pandemia stessa.

Se nei paesi ricchi a causa dell’attuale emergenza si sta sperimentando una delle peggiori crisi economiche della storia, nelle aree del mondo più povere e fragili il rischio è che l’impatto economico del lockdown possa essere devastante.

Secondo un rapporto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) “ci sono due miliardi di persone nel mondo che lavorano nell’economia informale. La maggior parte di loro vive nei paesi ad economia emergente e in quelli in via di sviluppo”. Dietro a questi numeri ci sono sempre delle persone e dietro ogni persona c’è una famiglia.

Quante volte abbiamo ascoltato la frase “vivere alla giornata”? Magari, altre volte siamo stati noi stessi a pronunciarla, senza che quelle parole assumessero in noi il loro senso più profondo: quello di non avere i mezzi sufficienti ad assicurarci “la continuità del vivere”. Ma questo è ciò che accade realmente e non solo metaforicamente a molte persone nel mondo. Nell’economia informale si vive e si sopravvive alla giornata; e se quella giornata è in lockdown si rischia seriamente di non farcela. Milioni di persone al mondo non sono in grado di sopravvivere senza una qualche forma di scambio giornaliero e non hanno la possibilità di attingere ai propri risparmi per far fronte al presente. Il rischio concreto è che per alcuni non lavorare un giorno porti drammaticamente a non aver nulla da mangiare.

Fino a questo momento l’emergenza sanitaria ha colpito maggiormente i paesi ricchi rispetto a quelli poveri, ma se il virus dovesse raggiungere l’Africa con elevata intensità si rischierebbe una catastrofe senza precedenti. Nei paesi ricchi il lockdown ha portato a una notevole diminuzione dei contagi nonostante gli alti costi economici, invece nei paesi poveri c’è il rischio che un simile provvedimento non porti agli effetti sperati e possa essere addirittura nefasto a vari livelli, affamando gran parte della popolazione e determinando il collasso dei precari sistemi sanitari nazionali. Alle tante difficoltà e ai tanti drammi che il continente nero vive quotidianamente si potrebbero pericolosamente sommare tutte le tragiche ripercussioni che il Covid-19 porta con sé.

In un certo senso si ripropone la vecchia diatriba tra lavoro e salute. Purtroppo, a meno che non si pianifichi un nuovo corso su un terreno inesplorato, c’è il rischio che il lockdown non possa materialmente essere rispettato dalle persone, che si sposterebbero comunque per soddisfare le necessità di base con il serio rischio di contagiarsi.

Il lockdown, oltretutto, presuppone che si possa avere una casa nella quale vivere e rimanere; se nei paesi ricchi la pandemia ha fatto emergere i gravi problemi che hanno colpito le fasce più deboli della popolazione, in particolare i senza tetto, che versavano già in una condizione di grave vulnerabilità, nei paesi poveri non sempre si vive in una casa come comunemente la si immagina. E non sempre le città sono costruite rispettando i canoni di un’urbanizzazione socialmente e ambientalmente sostenibile. Restare nella propria abitazione, prestare attenzione all’igiene personale e mantenere una distanza di sicurezza tra persone permette di evitare il contagio; ma questo, come sempre, è possibile solo per la popolazione che è nata dalla parte giusta del pianeta. Per l’altra parte le cose si fanno più difficili, se non impossibili.

Secondo UN Habitat, il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, nel mondo una persona su otto – circa un miliardo di uomini, donne e bambini – vive negli slums, nelle villas miserias, nelle favelas, nelle bidonville, nelle shanty towns, nelle township, in quelle baraccopoli in cui chiamare vita la propria esistenza a volte può essere estremamente difficile. I numeri, manco a dirlo, sono in continuo aumento e alcuni analisti trovano queste cifre molto più basse di quello che la realtà racconta. Vivere in una baraccopoli significa sopportare condizioni di vita intollerabili; significa vivere in aree spesso prive di acqua potabile, condividere i servizi igienici con centinaia di persone, convivere in zone estremamente sovraffollate; significa coabitare in pochi metri quadrati con altre persone, non sempre componenti del proprio nucleo familiare, in luoghi dove l’aria fa fatica a circolare. Chi vive in queste condizioni è soggetto a contrarre malattie dovute all’inquinamento dell’acqua oltre a quelle opportunistiche che accompagnano l’Aids e, più in generale, è esposto a contrarre varie forme di infezioni.

Sono un miliardo le persone che vivono in queste condizioni, è bene ripeterlo. Non è difficile immaginare che le baraccopoli possano divenire pericolosi e immensi focolai di Covid-19. È qui che il dramma può arrivare a toccare punte inimmaginabili, è qui che rimanere a casa non garantisce né impedisce di per sé la diminuzione del contagio. L’alta densità abitativa non permette di adottare concrete misure di isolamento o quarantena, e anche un semplice gesto come quello di lavarsi le mani potrebbe non essere così semplice, considerate le precarie condizioni di vita che, anche in momenti meno emergenziali di quello che stiamo attualmente vivendo, non garantiscono un’esistenza dignitosa e un reale diritto alla salute.

Il mondo sta sperimentato una delle più gravi e generalizzate crisi sociali, sanitarie ed economiche dei tempi moderni. Negli ultimi decenni le atroci guerre e i conflitti conclusi e non, senza dimenticare le gravi emergenze umanitarie, hanno sempre riguardato qualcuno lontano da noi. Oggi che stiamo vivendo sulla nostra pelle una simile tragedia ci sentiamo tutti più fragili. E questo ci deve far riflettere sul valore della solidarietà e sulla sua reale attuazione. C’è bisogno, dunque, di una risposta globale che chiami in prima linea le grandi potenze mondiali e non si può attendere che il virus, una volta colpiti i paesi più poveri, diventi endemico. Sarebbe troppo tardi.

Non si può più indugiare. Non c’è più tempo da perdere nell’immaginare una nuova visione del mondo, una nuova visione delle relazioni, una nuova visione della cooperazione. Bisogna lasciare da parte le ambizioni neocolonialiste che, anche in tempi recenti, hanno tenuto sotto scacco gran parte delle economie più deboli, saccheggiando i paesi più fragili di terre, materie prime, forza lavoro e imponendo coltivazioni, accordi economici e commerciali… Oltre a trovare la soluzione dal punto di vista sanitario, imprescindibile, si deve lavorare nella direzione di cambiare in meglio il nostro modo di vivere, il nostro modo di concepire lo sviluppo, il nostro modo di fare la pace, il nostro modo di concepire le città e di affollarle così tanto da renderle invivibili, il nostro modo di vivere in un pianeta che, volenti o nolenti, non ha risorse illimitate. Il nostro modo di vivere e convivere con gli altri.

*per il GUS – Gruppo Umana Solidarietà

Illustrazioni di Federica Ferri

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.