Welfare

Secondo welfare, ci possiamo fidare?

Grandi aziende, pmi, imprese sociali, società di mutuo soccorso. I dieci anni di crisi hanno messo in ginocchio lo stato sociale tradizionale e aperto una prateria per i privati impegnati nel sociale. L'inchiesta sul numero in distribuzione da oggi con, tra le altre, un'intervista al ministro del Lavoro Di Maio e al ceo e consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina

di Franca Maino* e Lorenzo Bandera

Il termine “secondo welfare” è ormai entrato nel vocabolario comune di chi si occupa di politiche sociali. Si tratta di un concetto al quale possono essere ricondotte tutte quelle forme di protezione sociale che non sono direttamente sostenute del Pubblico attraverso il Welfare State e che sono realizzate da soggetti privati, parti sociali e realtà del Terzo settore che a vario titolo intervengono a sostegno di rischi e bisogni sociali emergenti. A causa di diversi problemi strutturali esacerbati dalla crisi economica, infatti, le necessità di chi vive nel nostro Paese negli ultimi anni sono aumentate e si sono diversificate richiedendo, accanto al tradizionale intervento dello Stato, nuove forme di aiuto e sostegno.

La crisi del Welfare State e del welfare “dai da te”

Il nostro Paese è particolarmente esposto a profondi cambiamenti demografici, economici, sociali e culturali che ormai da diverso tempo mettono sotto pressione il suo sistema di welfare. Sullo sfondo c’è l’imponente mutamento demografico in atto. Da un lato nascono sempre meno bambini (458mila nel 2018, il numero più basso dall’unità d’Italia), dall’altro l’aspettativa di vita continua a crescere (83,5 anni nel 2018; nel 1960 era di 69,1). Il risultato è che oggi gli over 65 sono il 21,1% della popolazione italiana (contro una media Ue28 del 13,3%), mentre gli over 80 sono il 6,3% (Ue28, 5,1%). A meno di sconvolgimenti imprevedibili (guerre, carestie, etc.), nel 2060 gli over 65 saranno il 30% (Ue28, 16,6%) e gli over 80 il 13,1% (Ue28, 11,8%). Una situazione che inevitabilmente avrà profonde conseguenze sul sistema previdenziale e socio-sanitario che già oggi risulta in profonda sofferenza.

Accanto questo fenomeno assistiamo a un rapido mutamento sociale e culturale che sta impattando soprattutto sulle strutture familiari “tradizionali”. In appena trent’anni il numero di matrimoni si è praticamente dimezzato (erano 315mila nel 1987; 191mila nel 2017) mentre le separazioni e i divorzi sono in continuo aumento. Una situazione che sta mettendo in profonda crisi quel sistema di “welfare-fai-da-te” che per anni ha integrato le lacune del welfare pubblico. Dove lo Stato non arrivava — specialmente sul fronte dei servizi di cura e di conciliazione vita-lavoro — abbiamo sempre potuto fare affidamento sulle reti familiari, che oggi però risultano sempre meno ampie e di use. E quindi incapaci di supportare adeguatamente i propri componenti.

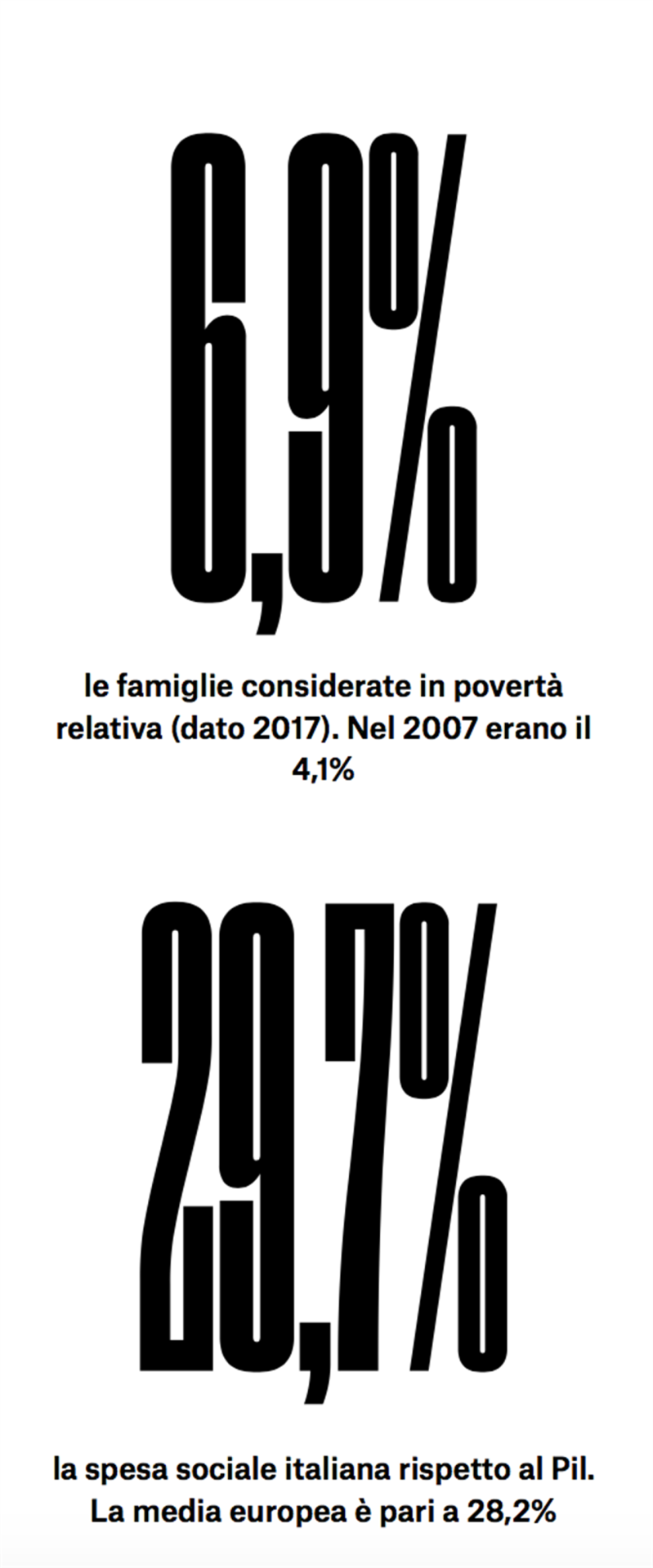

Gli altri dati su cui riflettere, meno legati a dinamiche strutturali di lungo periodo e riconducibili principalmente alla crisi economica e finanziaria, sono quelli relativi all’aumento della povertà e delle diseguaglianze. Circa il 12,3% delle famiglie residenti nel 2017 erano in povertà relativa — cioè al di sotto di una soglia statistica calcolata ogni anno da Istat —, 10 anni fa erano pari all’11,1%. Se parliamo di povertà assoluta — dato molto più realistico, perché basato sulla capacità di acquisto rilevata in base alla numerosità dei nuclei e alla loro collocazione geografica — i riscontri sono ancora più drammatici: nel 2017 riguardava il 6,9% delle famiglie; nel 2007 si attestava al 4,1%. Questo significa che sempre più famiglie italiane — soprattutto quelle che hanno minori al proprio interno — sono impossibilitate ad accedere a beni e servizi ritenuti essenziali per avere una vita dignitosa, costrette a comprimere le spese per alimentazione, vestiario, cultura e salute pur di pagare bollette e mutui. A volte senza successo. Una situazione che, ovviamente, risulta fortemente legata ai grandi cambiamenti in atto del mercato del lavoro, su cui tuttavia non abbiamo modo di soffermarci in questa sede.

Davanti a questa fotografia impietosa la domanda che dovrebbe sorgere spontanea è: in che modo lo Stato affronta tali problematiche? La spesa sociale pubblica italiana, a differenza di quanto si pensi normalmente, non è più bassa rispetto a quella degli altri Paese europei. È anzi più alta della media UE28: 29,7% del Pil contro il 28,2%. Il problema è quindi da ricercare non nel quanto ma nel come spendiamo. Oggi più di due terzi della nostra spesa per il welfare è destinata alle voci Malattia (31,1%) e Vecchiaia (48,7%), mentre restano molto limitate le quote per Famiglia, maternità e infanzia (6,3%) e per Disoccupazione ed esclusione sociale (7,1%).

E così il nostro sistema di welfare si trova in una condizione di crescente difficoltà che lo rende incapace di rispondere a molti dei bisogni sociali vecchi e nuovi che stanno emergendo negli ultimi anni. Nonostante alcuni tentativi di “ricalibratura” della spesa sociale avviati dall’inizio degli anni Novanta, l’Italia ad oggi sconta gli squilibri di un sistema di protezione sociale disfunzionale in termini di copertura dei rischi e dei beneficiari e di ripartizione della spesa per settori. Le ragioni che spiegano tale “incapacità” sono molteplici e riconducibili sia a fattori strutturali — articolazione interna della spesa, scelta dei destinatari degli interventi, difficoltà nel valutare l’impatto generato dalle riforme — sia a pressioni trasversali che sono andate aumentando nel corso degli ultimi anni. È in questo scenario di sfide e trasformazioni che è andata delineandosi la necessità di individuare un “secondo welfare” che permetta di rispondere in modo più efficace a domande di tutela sociale sempre più differenziate e complesse e, nel contempo, consenta di tenere sotto controllo i costi crescenti della spesa sociale.

All’origine del secondo welfare

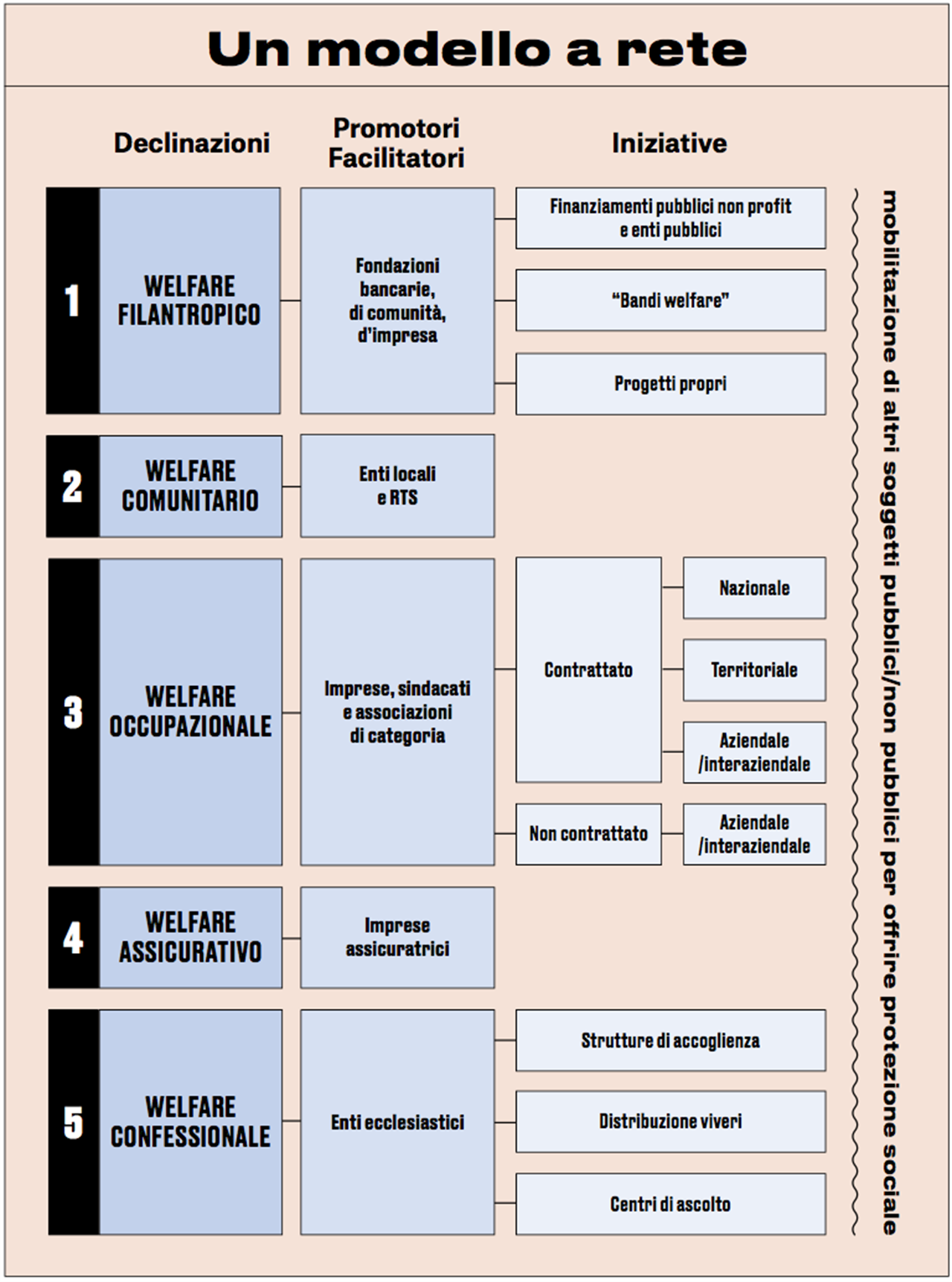

Quello di secondo welfare è un concetto volutamente ampio e inclusivo, una sorta di “ombrello” sotto cui trovano spazio le molte definizioni che in questi anni sono state utilizzate per inquadrare i cambiamenti in atto nel welfare italiano — aziendale, contrattuale, comunitario, generativo, sussidiario, integrativo, solo per citare le più diffuse — e pensato per tenere insieme la complessità dei cambiamenti trasversali a settori, funzioni e territori.

L’idea nacque nel 2011 da un’intuizione di Maurizio Ferrera, docente dell’Università degli Studi di Milano. Ne nacque un dibattito che coinvolse accademici, imprenditori, sindacalisti e operatori del Terzo settore che aiutò a definire il concetto e che portò alla nascita di un Laboratorio — Percorsi di secondo welfare — che potesse identificare, approfondire e raccontare lo sviluppo di queste nuove forme di welfare.

Nella sua definizione “classica” il secondo welfare è indicato come un “mix di protezione e investimenti sociali a finanziamento non pubblico, forniti da una vasta gamma di attori economici e sociali collegati in reti caratterizzate dal forte ancoraggio territoriale, ma aperte al confronto e alle collaborazioni translocali, che vanno progressivamente affiancandosi al primo welfare di natura pubblica ed obbligatoria”. Sullo “sfondo” si delineano almeno tre dinamiche principali su cui riflettere. In primo luogo il fatto che nel campo del welfare siano sempre più numerosi gli attori del mercato e del Terzo settore che si affiancano a quelli pubblici che, specialmente a livello locale, avviano sinergie per intervenire nelle aree di bisogno giudicate più significative. Secondariamente, le attività messe in campo dagli attori del secondo welfare si caratterizzano per il tentativo, più o meno consapevole, di generare innovazione sociale: offrendo nuovi beni e servizi, modificando (o creando) modelli di governance che definiscano le linee di intervento, sperimentando modalità di azione più adeguate ai problemi contingenti. Da ultimo, le iniziative di secondo welfare si caratterizzano per la tendenza a favorire l’empowerment dei beneficiari, incentivando — con intensità variabile — partecipazione, responsabilizzazione e co-progettazione, e dove possibile anche co-produzione e co-finanziamento dei servizi stessi.

Mentre però nel primo welfare, di natura pubblica e obbligatoria, rientrano prestazioni e servizi considerati “essenziali” per una sopravvivenza decorosa e un’adeguata integrazione nella comunità, che garantiscono il godimento dei diritti di cittadinanza (previdenza e sanità pubblica, ammortizzatori sociali, schemi di reddito minimo, ecc.), il secondo welfare ricomprende — nel campo delle pensioni e della salute — forme di protezione sociale di natura volontaria e integrativa, nonché quella parte di servizi sociali che il settore pubblico non è oggi in grado di garantire per fronteggiare i nuovi rischi legati, ad esempio, alla non autosufficienza, alla precarietà lavorativa e ai problemi di conciliazione vita personale e lavorativa. Primo e secondo welfare, dunque, non sono da considerarsi due ambiti contrapposti o, peggio, due compartimenti stagni. Sono piuttosto sfere che sfumano l’una nell’altra a seconda delle politiche e delle aree di bisogno, in cui la seconda, sussidiariamente, si configura come integrativa e non sostitutiva rispetto alla prima.

Il “peso” del secondo welfare nel sistema italiano

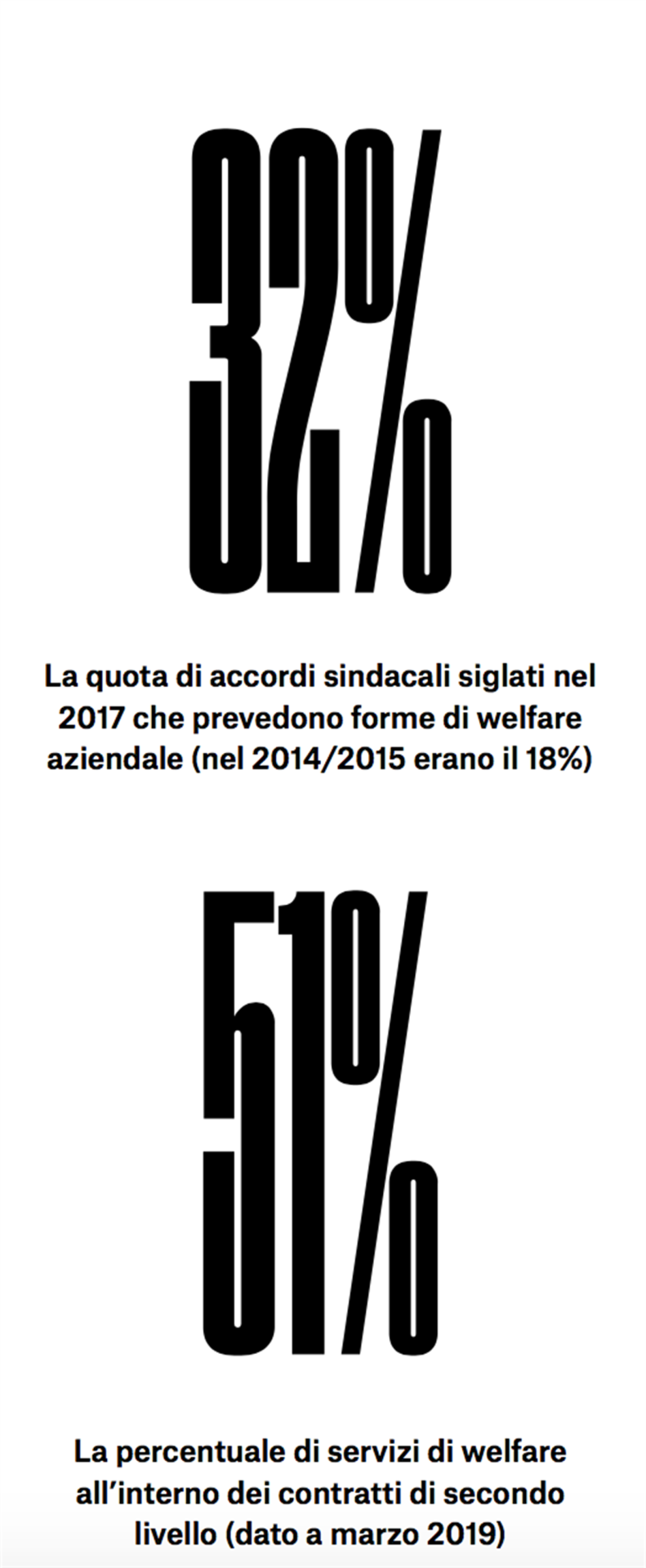

Imprese, assicurazioni, banche, fondi integrativi, fondazioni, associazioni di volontariato, cooperative, imprese sociali, mutue, enti religiosi, sindacati, associazioni di categoria, enti bilaterali: sono alcuni degli attori che operano nel campo del secondo welfare. Si tratta di realtà molto diverse fra loro ma accomunate dalle caratteristiche che poco più sopra abbiamo provato a identificare. Data questa eterogeneità, definire con precisione i confini, e soprattutto il “peso” del secondo welfare non è cosa facile, specialmente in termini economici. Tuttavia alcuni dati e riflessioni possono aiutare a comprendere meglio come si tratti sempre più di un fenomeno che si declina con modalità diverse in un numero crescente di settori e ambiti. Se guardiamo all’universo degli attori privati, ad esempio, è ormai evidente come sia cresciuto il numero di aziende che investono in misure di welfare per i propri dipendenti, le loro famiglie e, sempre più spesso, anche per le comunità in cui operano. Il Centro Studi di Confindustria ha rilevato che circa il 58% delle proprie associate garantisce almeno un servizio di welfare ai propri dipendenti; un dato confermato anche da ricerche su base regionale, come quella svolta dal Laboratorio di percorsi di Secondo Welfare sull’Emilia Romagna dove il 56,1% delle imprese con meno di 350 dipendenti fanno welfare aziendale. Allargando lo sguardo appaiono particolarmente interessanti i dati di Ocsel, l’Osservatorio Cisl sulla contrattazione di secondo livello: oltre il 32% degli accordi siglati nel 2017 prevedevano forme di welfare aziendale (erano il 18% nel biennio 2014/2015). Una tendenza confermata anche dal ministero del Lavoro che, a marzo 2019, indicava la presenza di servizi di welfare in oltre il 51% dei contratti di secondo livello che prevedono forme premiali correlate alla produttività (nel luglio 2016 erano appena il 17%). In tal senso appaiono degni di grande attenzione anche i numeri relativi alla bilateralità: circa il 51% dei 426 enti bilaterali dei settori agricolo, edile, artigiano, servizi e turismo offrono almeno una prestazione di welfare. Accanto a queste dimensioni bisogna poi considerare il ruolo crescente di flessibilità oraria, smart working e coworking che, anche se difficilmente quantificabili su scala nazionale, oggi sono più che mai fondamentali per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il ruolo del Terzo settore e dei corpi intermedi

Molto significativi sono poi i numeri relativi al Terzo settore. A farla “da padrone” sono ovviamente le Fondazioni di origine bancaria che, nonostante le minori risorse a loro disposizione a causa della crisi, hanno investito uno quota crescente di fondi nel campo del welfare e dei servizi alla persona: nel 2017 le erogazioni delle Fob hanno sfiorato il miliardo di euro e circa il 42% di esse è andato al welfare.

Negli ultimi dieci anni si è inoltre consolidato il ruolo delle oltre cento Fondazioni di impresa operanti nel nostro Paese che, nonostante rappresentino ancora una percentuale modesta rispetto al totale delle fondazioni (sia in termini numerici che di risorse economiche), stanno contribuendo in maniera consistente all’innovazione degli strumenti e dei servizi sociali: sperimentando modelli innovativi di intervento, offrendo risorse aggiuntive al livello locale, valorizzando le eccellenze emergenti nel campo del welfare. O, ancora, si pensi al ruolo assunto dalle 39 Fondazioni comunitarie, che si distinguono per la loro capacità di catalizzare risorse economiche, sviluppare idee, sostenere e aggregare organizzazioni del Terzo settore per affrontare i bisogni emergenti a livello territoriale. E insieme alle istituzioni va tenuto in forte considerazione il ruolo del volontariato sia formale (che coinvolge l’11,2% della popolazione secondo Eurostat) sia informale (12%).

Occorre poi prendere in considerazione i corpi intermedi operanti a diversi livelli. Pensiamo ad esempio al ruolo assunto da numerose associazioni nazionali impegnate nel contrasto all’esclusione sociale, che hanno dato vita all’Alleanza contro la povertà che in questi anni ha giocato un ruolo di primo piano per indirizzare le politiche pubbliche verso il sostegno ai più poveri. Oppure a quelle organizzazioni che hanno scelto di mettere in discussione il proprio modello di intervento nel campo del welfare, come Confartigianato con Nuovo Sociale/Welfare Insieme, avviando processi pluriennali di rinnovamento. O, ancora, alle centinaia di azioni avviate a livello locale grazie al protagonismo assunto dalle associazioni di categoria e dai sindacati. E, infine, sullo sfondo, va ricordato il notevole peso dei fondi sanitari integrativi, che contano quasi 12 milioni di iscritti, il ricorso alla previdenza complementare, che riguarda 7,8 milioni di persone, ma anche il ritorno in auge delle società di mutuo soccorso, realtà che sembrano appartenere a una storia ormai lontana, ma che oggi contano quasi un milione di soci.

A otto anni di distanza dall’avvio dell’attività di ricerca sul secondo welfare, possiamo quindi confermare che la maggior parte degli interventi realizzati da questi attori sono oggi finanziati attraverso risorse non pubbliche, sono orientati verso le categorie più vulnerabili, presentano spesso caratteri di innovatività, vengono realizzati da attori che si pongono in rete fra loro e, nella maggior parte dei casi, si sviluppano a livello territoriale.

Tra potenzialità evidenti e rischi da non sottovalutare

Se nel corso degli anni Novanta il “welfare mix” si è perlopiù limitato all’implementazione delle politiche in un contesto di esternalizzazione dei servizi da parte dell’amministrazione pubblica o al semplice finanziamento degli interventi, negli ultimi anni il ruolo e il coinvolgimento di attori privati nel campo del welfare si è fatto molto più articolato…

Per continuare a leggere clicca qui

**Lorenzo Bandera è responsabile comunicazione di Percorsi di Secondo Welfare

*Franca Maino è direttrice di Percorsi di Secondo Welfare e autrice del volume appena uscito Fare rete per fare welfare edito da Giapichelli Editore

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it