Cultura

Un’etica del limite. Critica della società postmortale

Viviamo in una società dove alle scienze biomediche è assegnato il diritto esclusivo di rispondere alle domande sulle cose ultime, fondamentali per la vita e costitutive per la comunità. Transumanismo, postmortalità, idea di una generazione senza padri e senza madri: segni inquietanti, spacciati per "diritti" e "libertà", di una delega in bianco agli apparati tecno-scientifici e al nichilismo giuridico che li sostiene. Ne discutiamo con Luciano Manicardi, vice priore della Comunità di Bose.

di Marco Dotti

Gli uomini, scriveva Blaise Pascal, «non avendo potuto guarire dalla morte hanno risolto, per vivere felici, di non pensarci più». Per quanto contraddittoria possa sembrare, la riflessione di Pascal appartiene ancora a una strategia di saggezza, quella medesima saggezza che nel Trecento, dinanzi all'avanzata della peste, permise a teologi e artisti di elaborare una consolatoria ars moriendi. Vita e morte erano compresenti, eppure distinte. La morte era il limite, la vita la forma. Incerta omnia, solo mors certa insegnava d'altronde Sant'Agostino, che in quella certezza circoscriveva il rischio della vita e la sua scommessa sul senso. Oggi le cose sono cambiate. Viviamo in quella che la sociologa canadese Céline Lafontaine ha chiamato società postmortale. La società postmortale comincia proprio là dove le frontiere tra la vita e la morte si confondono e si ingarbugliano e non solo gli uomini, pascalianamente, non ci pensano, ma un intero apparato tecno-nichilista assume per sé e su di sé una delega in bianco e opera per l'espulsione della limite – di ogni limite – e del suo portato sociale e simbolico dall'orizzonte di un'esistenza che, senso o non senso, procede oramai per proliferazione, più che per generazione.

Senza limiti

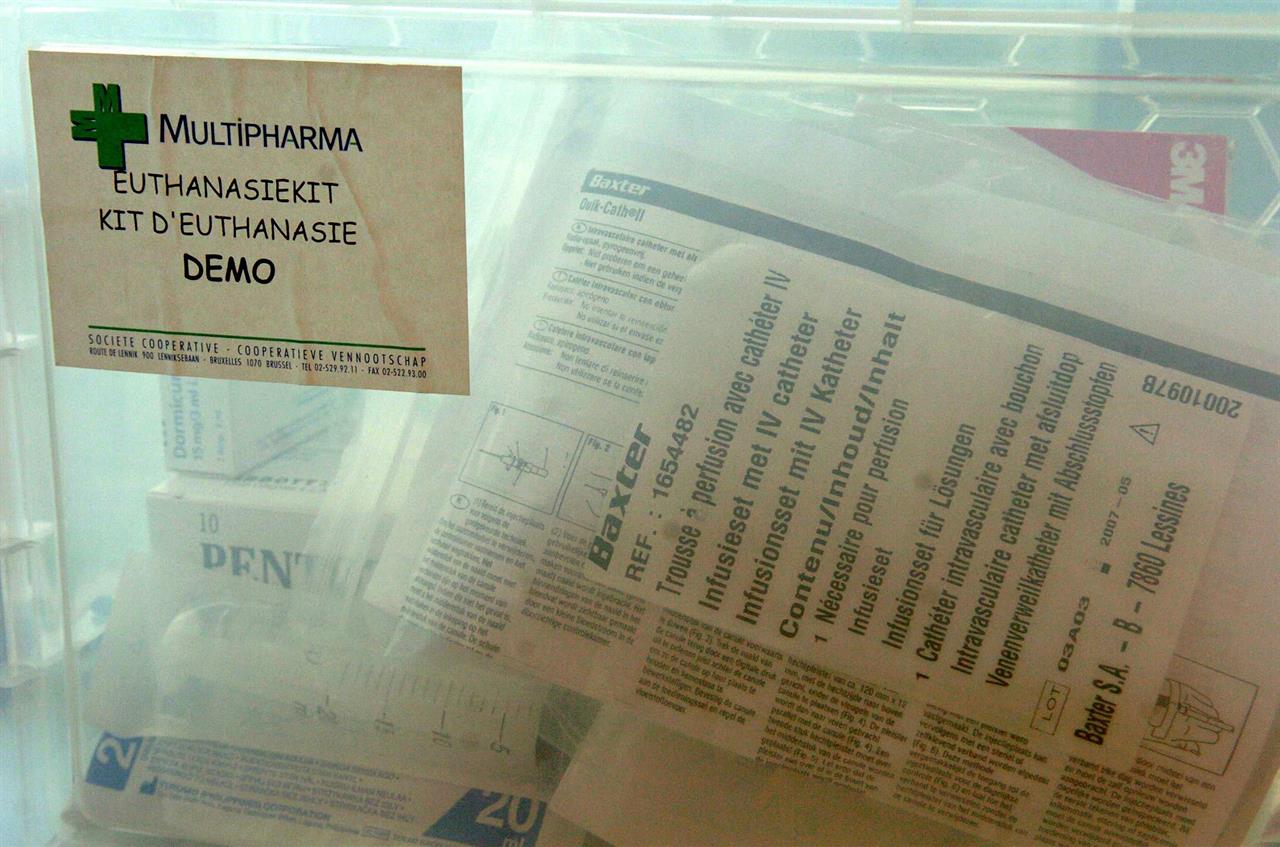

L'idea di morte, e con essa l'idea di tempo e di limite, sono venuti meno. Oggi non si muore più, si muore "di qualcosa": la morte si è scomposta, decostruita, deritualizzata, frammentata, sottratta alla sfera sociale. Luciano Manicardi, vice priore della Comunità monastica di Bose, ha riflettuto a lungo sul senso di questa rottura sistemica. A lui dobbiamo una delle più interessanti analisi sulla società postmortale. Società caratterizzata dalla volontà di vivere senza invecchiare, di valorizzare la privatizzazione della morte (il caso della legge belga sull'eutanasia infantile è un punto critico in tal senso). Se la morte è sempre stata addomesticata con riti e simbolizzazioni che ne facevano un momento di riaffermazione della coesione sociale, ora, ci spiega Manicardi, «abbandonata all’individuo e privata di ritualizzazioni essa appare sganciata da una comunità e scissa dal legame sociale, sicché lascia l’uomo non tanto in una grande libertà di scelta, ma in una angosciosa disperazione e solitudine. Come ha scritto Norbert Elias: "Mai come oggi gli uomini sono morti così silenziosamente e igienicamente e mai sono stati così soli"».

Abbiamo incontrato padre Manicardi, quella che segue è una lunga conversazione con lui. Speriamo possa contribuire al dibattito.

Ogni società si basa su una scommessa di immortalità. Che tipo di scommessa è la nostra? Mai come oggi la morte appare rimossa e al contempo sovraesposta, esorcizzata e “normalizzata”: si tratta forse di “gestire la morte” attraverso apparati ipertecnici, più che di interrogarla?

Nel momento stesso in cui l’uomo si scopre mortale, elabora strategie di superamento della morte. Si tratti di dare un futuro a se stesso attraverso i figli e la discendenza, si tratti di una strategia religiosa che intravede una vita post-mortem, si tratti di una strategia politica come avveniva nell’antica democrazia greca in cui l’eroe che moriva giovane sfuggiva alle ingiurie della vecchiaia e si assicurava fama imperitura cantata e narrata di generazione in generazione dagli aedi, sempre il limite della morte ha costituito per l’uomo una sfida da accogliere cercando di superare in qualche modo quello stesso limite. Se questo avviene di fronte a qualunque tipo di limite,

la morte costituisce il paradigma del limite insuperabile, il limite per eccellenza, il limite dei limiti. Ciò che oggi avviene circa la morte e il morire riguarda in definitiva la sfida che il limite pone all’uomo.

La scommessa della nostra società occidentale odierna non è religiosa né politica, ma è radicalmente secolarizzata e individualista: essa intravede la possibilità, lasciata balenare dall’imponente arsenale biomedico dispiegato, di poter vincere la guerra contro la morte, di toglierle la qualità di ultima parola sulla vita dell’uomo. Mentre la biogenetica sta cercando di creare la vita, l’ingegneria geriatrica e la medicina rigenerativa cercano di allungare la vita e di far morire la morte. In questo contesto, l’esibizione e la sovraesposizione della morte è l’altra faccia della sua riduzione al mutismo. Mai come oggi in realtà si è parlato di morte, ma anche l’inflazione di parole sulla morte può essere la forma con cui si zittisce la morte stessa e le si impedisce di parlare. Le si toglie la sua qualità non solo di parola ultima, ma di parola originaria. E la si zittisce perché ci dice una sgradevole verità:

la vita è in quanto è limitata, ha una fine, e proprio a partire da questo assunto così elementare e semplice si può vivere una vita “contenta” e anche eticamente impegnata. Assumendo un’etica del limite.

Atteggiamento aggressivo nei confronti della morte è dunque l’atteggiamento post-moderno di radicalismo individualista che si esprime dicendo che la morte è mia e me la gestisco io, che io pretendo “il diritto” a morire come, dove e quando voglio. Ma accanto a questo, non si può nascondere l’approccio umanizzante al morire che si sta facendo strada nel movimento degli hospice e nello sviluppo delle cure palliative, che reagiscono alla disumanizzazione di un approccio biomedico che ha come unica finalità l’allungamento della vita biologica. In questi ambiti si cerca di ridare parola al morire ritenendolo parte costitutiva del vivere.

Che cosa ci dice, sul tipo di società in cui viviamo, il fatto che si sia forse per la prima volta gli uomini sembrano convinti di poter vincere la propria partita con la morte? Sembra infatti una scommessa molto diversa da quella formulata da Pascal, dove tutto verteva sul senso (se credo che tutto abbia senso, e non lo ha che cosa perdo? Ma se credo che nulla abbia senso e invece ne ha… perdo tutto). Scommessa proiettata in un dopo, in un infinito (tutto-nulla), più che schiacciato su un presente senza flusso…

Ci dice che quella dimensione di salvezza che fino a oggi è stata essenzialmente gestita dalle religioni e che intravedeva un al di là, oggi viene sostituita dalla salute, bene decisamente più tangibile e palpabile e fruibile per uomini disincantati. Vi è chi parla di religione della salute.

Le biotecnologie assumono un ruolo religioso, ma radicalmente immanente: la tecno-religiosità promette l’accesso alla vita eterna qui e non nell’al di là. Le nanotecnologie alleate con l’ingegneria genetica fanno dell’uomo il soggetto di una nuova “creazione”: uccidendo la morte, l’uomo elimina Dio e si fa lui stesso creatore. All’eternità promessa in un al di là sentito come non più credibile, si sostituisce la promessa di una eterizzazione della vita qui, nel presente.

Ci dice del rapporto angosciato che intratteniamo con il tempo. Di fatto avviene la riduzione della dimensione temporale al presente e all’immediato. Il tempo diviene un eterno presente e il futuro è visto solo come proiezione in avanti del presente: non c’è più avvenire, ma c’è solo evoluzione. Il paradigma significativo ci è fornito dalle tecnologie che vivono di continua evoluzione: l’evoluzione tecnologica invade la nostra quotidianità e determina consumi, comportamenti e stili di vita. La società che tenta di eliminare la morte e lo pensa possibile tende al controllo del tempo, all’eliminazione della responsabilità del futuro e all’instaurazione dei una cultura dell’amnesia, che disinneschi le cariche innovative e creative implicite nel lavoro della memoria. Ci dice, in definitiva, del rischio di immaturità, di fossilizzazione, che la nostra società corre.

La società che persegue il sogno di eliminare la morte (e la vecchiaia, colta come sua premessa e parente prossima) tenta di annullare gli effetti devastanti del tempo, ma in verità arriva a uccidere il tempo stesso.

Ricordare il limite

Nel suo Memoria del limite. La condizione umana nella società postmortale (Vita e Pensiero, Milano 2011) lei ha molto insistito molto sul fatto che la coscienza della morte sia costitutiva dell’umano. Eppure, andiamo verso una società postmortale, una società che ha perso memoria del limite che la costituisce. Questo significa che, ben oltre il dato sociologico, è tutta una nuova antropologia ad avanzare?

Sì, si tratta di una antropologia radicalmente individualista che coltiva il pensiero dell’amortalità. Essendo l’immortalità un’ipotesi religiosa inverificabile, ciò che la società postmortale persegue è il prolungamento indefinito della vita, di una vita che resta nondimeno mortale in quanto l’uomo potrà sempre perire per incidente o catastrofe o morte violenta…

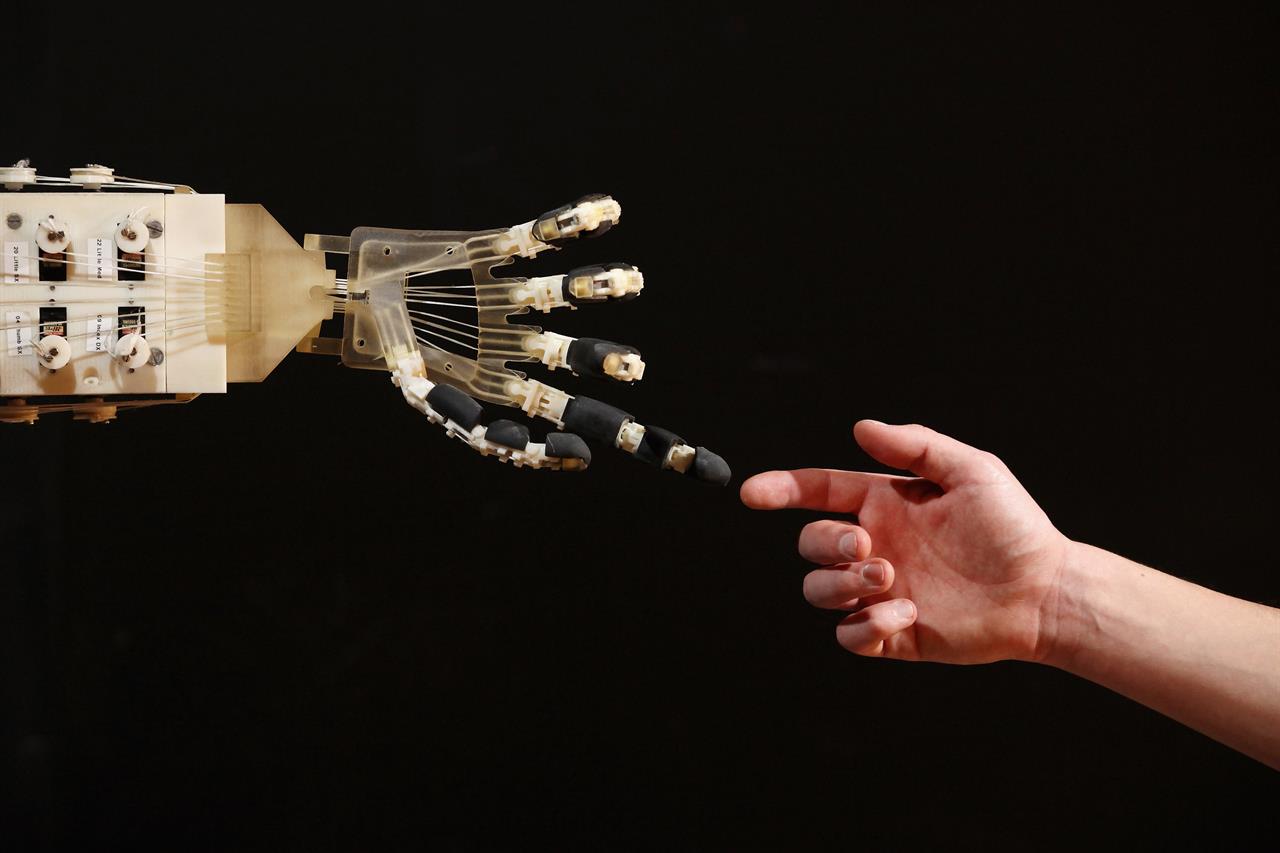

In questa antropologia si cerca di pervenire a un “corpo senza morte”, un corpo al silicio, di cui ora vediamo solo le anticipazioni parziali nelle protesi o negli innesti di organi e di parti di corpo che ormai sono pratica normale in medicina. Se questi fantasmi diverranno realtà, si potrà ancora dire che l’uomo è il suo corpo? Di certo, si dovrà porre in modo nuovo la domanda: chi è l’uomo?

Altra conseguenza della visione antropologica sottesa al postmortale è la sua dimensione a-politica a favore di un individualismo radicale. Già ora le politiche nazionali diventano sempre più bio-politiche, centrate sui temi del corpo, del nascere, del morire, della salute e della malattia. A questo si aggiunga l’indifferenza verso le generazioni future: se pensare il futuro e le generazioni future implica il mettere in conto la propria morte, allora si assolutizza il presente in quanto è lo spazio-tempo dell’io, unico soggetto degno di attenzione. Una filosofa americana di tendenza ultraliberale così si esprime: «Le persone anziane non hanno l’obbligo di morire per lasciar posto a un nuovo essere umano» (Christine Overall).

Se la morte è sempre stata addomesticata con riti e simbolizzazioni, con gesti e parole che ne facevano un momento di riaffermazione della coesione sociale, ora, abbandonata all’individuo e privata di ritualizzazioni essa appare sganciata da una comunità e scissa dal legame sociale, sicché lascia l’uomo non tanto in una grande libertà di scelta, ma in una angosciosa disperazione e solitudine. Come ha scritto Norbert Elias: «Mai come oggi gli uomini sono morti così silenziosamente e igienicamente e mai sono stati così soli».

Assistiamo a continui processi di decostruzione e desimbolizzazione della morte, che in sostanza determinano la sua scomparsa dall’orizzonte pubblico se non come eventualità medico-clinica o come presenza relegata nell’osceno. Medicalizzazione della morte e privatizzazione della sua esperienza sono dunque processi che vanno di pari passo?

Di fatto sono processi che sono andati di pari passo a partire dal XVIII secolo, quando, strappata a una visione teologica del mondo, la morte è stata colta non più come esito ineluttabile della vita o dovuta alla volontà divina, ma è stata colta come fenomeno biologico affidato al sapere e alla tecnica medica. Tecnica che ha bisogno di luoghi in cui poter essere messa in atto, di tecnici che la sappiano usare, di team di esperti che possano integrare le competenze e intervenire, sicché la medicalizzazione della morte è divenuta ospedalizzazione, comportando la separazione dal luogo della vita quotidiana. Sembra che oggi in Italia sia l’80% dei cittadini che muore in ospedale. La morte, da fenomeno sociale è divenuta così sempre più fatto privato. Soprattutto, affidata alla tecnica e agli esperti, la morte è stata privata della dimensione rituale e simbolica, e della sua dimensione sociale. Ed ha conosciuto anche un processo di disumanizzazione. Quello contro cui reagisce oggi la cultura dell’accompagnamento del morente e degli hospice, strutture che cercano di restituire gli ultimi giorni di vita di una persona a una dimensione di dignità umana.

Lei è d’accordo con quanto scriveva Jean Baudrillard, nel suo Echange symbolique et la mort, quando sottoponeva a critica la nozione di “morte naturale”? Morte naturale, scriveva Baudrillard, non significa accettazione di una morte inscritta nell’ordine delle cose, tutt’altro. Dopo il passaggio di testimone all’apparato tecnico-scientifico, che oramai detiene la prima parola sulla vita e l’ultima parola sulla morte, in luogo di riti, cerimonie e legami, la “morte naturale” appare sempre più coincidente – parole di Baudrillard – con “una negazione sistematica della morte” stessa…

Mi pare che Baudrillard voglia dire che da quando la morte è divenuta appannaggio della scienza medica, da quando è entrata nella giurisdizione della scienza (e oggi delle tecnologie biomediche), essa è divenuta la realtà che deve arretrare fino a scomparire: questo del resto è il fine che si prefiggono le tecnoscienze. Se la morte naturale è quella che giunge al termine della vita, essa allora deve accettare di lasciare il più possibile di spazio alla vita per poter veramente adempiere il suo mandato.

Il senso della morte naturale è quello di farsi da parte. Ovviamente dietro vi sta l’idea dell’inumanità della morte, del suo essere insensata, del suo essere “altro” rispetto alla vita. Mentre la vita, anche sul piano strettamente biologico, avviene come processo di morte e di vita, non l’una senza l’altra, di morte cellulare che consente la vita. La morte è nella vita e la vita non è senza la morte. Pertanto, negare la morte si risolve in un negare la vita stessa. Ora, il postmortale nega lo statuto simbolico della morte, ancor più e ancor prima della morte stessa, nega la capacità della morte di costituire un limite inerente la vita stessa e dunque nega la sua capacità di dare forma alla vita. Proprio di un limite, infatti, è di dare forma. Ma dare forma significa anche rendere sensato, vivibile, sopportabile ciò che altrimenti resta caotico e confuso. La morte, in questo senso, è vitale.

Lo sterminio della scienza

L’inumano della morte, specificava Baudrillard, altro non significa che la morte è resa inumana, sottomessa alla legge e allo “sterminio della scienza”. Oramai non si muore più. Si muore di una causa X, Y, Z. La morte, come fenomeno unitario, che da sempre interroga e perturba l’umano e ne circoscrive lo spazio simbolico, è scomposta in infiniti microfattori funzionali però a quell’homo clausus, quell’uomo solo e senza legami – una monade – che ha per ambiente una società postmortale. La società postmortale è una società della morte? (Penso a Kierkegaard, che in Aut Aut parla di un “circolo dei cultori della morte”…).

In verità la tecnica non si occupa della morte, non la considera, ma si occupa delle cause che la provocano. La ignora, la fa scomparire dal suo immaginario ancor prima che dalla realtà.

Per la biomedicina esistono le malattie che possono e devono essere sconfitte e la morte stessa è considerata alla stregua di un’ultima malattia. Di un accidente rimediabile.

E quando si ripresenta, ecco la sconfitta della scienza biomedica. Questa sparizione magica (e illusoria) della morte come fenomeno unitario che la tecnica opera, in realtà non elimina per nulla la mortalità, ma produce morte, e anzitutto una morte spirituale. L’uomo che si pensa amortale non assume più la morte come elemento capace di lavorare il pensiero umano e portare l’uomo ad elaborare ordini simbolici grazie ai quali dare senso al vivere e mettere ordine nel mondo. La società tecnologica è incapace di creare miti e simboli a cui gli uomini possano legarsi in maniera durevole e in cui possano trovare senso, cioè, significato (dimensione filosofica e religiosa), direzione (dimensione etica) e gusto (dimensione estetica). La liquidazione della morte, che è il programma di base della società postmortale, opera in realtà la liquidazione del senso e produce di fatto l’abbandono dell’uomo in balìa del non-senso.

Del resto, quale vita persegue la società postmortale? La vita per se stessa, la vita come fattore biologico: non le relazioni, non i rapporti, non “lo spirituale” che avviene tra gli umani e che dà senso e bellezza al vivere, ma il mero dato biologico. La vita resa feticcio, idolo. Insomma, una vita privata degli elementi che la rendono degna di essere vissuta. Una vita posticcia, una vita che assomiglia alla morte. Infatti, solo ciò che è vivo può morire: un fiore di plastica non appassisce. Ma non è un fiore. Una vita non più mortale è, semplicemente, una vita morta. Cercando di mettere a morte la morte, il postmortale mette a morte l’umano.

Al tempo stesso, anche tutte quelle forme che il sociologo Ralf Dahrendorf chiamava di “legatura sociale” più che attraversare una crisi, sembrano aver mutato radicalmente segno. Pensiamo alla famiglia ancora assunta, spesso retoricamente, come cellula di base della società, mentre dentro quella società, la famiglia sembra oramai diventata la cellula di base dell’individuo. Eppure, paradossalmente, proprio nei momenti limite – nascita, morte – mai gli uomini sono stati così soli. L’individualismo radicale e le sue ideologie estreme sembrano oramai incapaci di uscire dal paradosso di ciò che Thomas Mann chiamava dell’“essere biologico”. Qui vengo alla questione: vecchiaia, “mezza età”, infanzia. Sono forse gli stadi della vita, dinanzi a un essere senza stadi, idealtipo da laboratorio, a essere considerati fuori quadro e fuori scena rispetto alla nostra società postmortale?

L’immagine di uomo che sottostà al postmortale è quella dell’homo absolutus, assoluto, cioè, sciolto da legami. E la concezione della libertà, ispirata a un individualismo radicale, viene profondamente distorto. Infatti, una libertà indifferente ai limiti che gli “altri” vi possono porre con la loro sola presenza, si configura solo come accrescimento di esperienze individuali, ricerca di realizzazione e godimento individuale, tensione verso una vita individuale sempre più lunga e sana, nella sostanziale indifferenza verso le dimensioni politiche e sociali, storiche e culturali. La società postmortale tende a creare un individuo indipendente e prestante, instillandogli il senso del suo diritto a una vita che si prolunga indefinitamente. La contraddizione emerge nel fatto che tale indipendenza viene raggiunta attraverso la dipendenza dalle macchine e dalle terapie biomediche, dalle tecnologie mediche e scientifiche. L’autodeterminazione e l’autonomia passano attraverso la consegna di sé al totale controllo biomedico. Mentre si pretende “illimitata”, la libertà postmortale si ritrova in balia dei dispositivi tecnoscientifici e in totale dipendenza dal potere biomedico. Anche la forma di negazione della mortalità presente nei movimenti che propugnano la morte volontaria e il suicidio assistito come diritto inalienabile dell’individuo e della sua libertà, come affermazione della sua autodeterminazione e autonomia, è in realtà praticabile solo attraverso assistenza medica e tecnica, dunque sotto il controllo di volontà e mani altrui. Il biopotere è pienamente riuscito e operante quando l’espressione della libertà individuale viene sentita dall’individuo stesso come naturalmente inscindibile da una logica di controllo. Questo controllo è la contropartita che viene esigita dal biopotere che promette e prefigura al cittadino l’orizzonte dell’immortalità individuale. Insopportabile al postmortale è il pensiero della libertà come legame e come segnata da limiti. Il disgregarsi della coscienza della mortalità comporta la disgregazione del senso di appartenenza. Un uomo libero e maturo è cosciente del legame che lo unisce agli altri, è cosciente di ciò che deve agli altri (padre, maestro, amici, collettività, …). Ma noi siamo dipendenti anche in senso più profondo: noi parliamo perché altri ci hanno parlato, perché l’umanità intera ha sviluppato il linguaggio; noi pensiamo perché altri hanno pensato prima di noi. Dunque siamo inseriti in un flusso di esistenze che ci ha preceduto e di cui siamo debitori. E noi diventiamo noi stessi a partire da questi legami fondamentali. Negarli o minimizzarli o dimenticarli, come oggi avviene, crea quella società che alcuni sociologi chiamo post-tradizionale, che ha reciso i legami con il passato. E dunque ha perso la bussola con cui orientarsi nel presente verso il futuro. Ora, sono proprio la consapevolezza della morte e il riconoscimento della finitudine che rivelano lo stato di dipendenza a partire dal quale si dispiega la soggettività. La volontà di controllare la morte e di farne una realtà puramente individuale appartiene alla sfera delle illusioni perché la morte va oltre il soggetto, essendo il confine (e il limite è anche confine) che unisce il soggetto al mondo. La coscienza di mortalità è decisiva per tenere uniti i legami sociali e affettivi in cui consiste ogni esistenza umana. L’individualistica società postmortale diviene astorica e apolitica e, alla lunga, indifferente e cinica. La postmortalità diviene post-moralità. E ispira una società che penalizza gli anziani mentre crea anzianità sempre più longeve con la medicina anti-invecchiamento e rigenerativa. Ma l’anziano, tanto più è avanti nell’età, tanto più è vicino all’orrore della morte tanto più appare uno sconfitto, perché memoria vivente del limite della vita e del fallimento della promessa di vita indefinitamente lunga. Il pensiero della amortalità genera anche il declino della natalità. Generare equivarrebbe a dichiarare la propria mortalità, la propria sostituibilità: il figlio diverrebbe memoria mortis, altro che parte di una strategia di immortalità! Così la società postmortale rischia di divenire una società di anziani sempre più anziani e senza giovani, con sempre meno giovani. È la tristezza del postmortale che spegne il divenire umano e appiattisce il susseguirsi delle fasi della vita

Belgio: dove finisce la vita

La recente legge belga sull’estensione dell’eutanasia attiva ai minori, senza limite di età, sembra segnare un passo in questo senso. Finora avevamo pensato all’eutanasia come legata al fine corsa rispetto a una vita anziana. Ora, invece, si tocca anche l’altra polarità: l’infanzia. Mi preme qui sottolineare che non è sulla questione “eutanasia sì/eutanasia no” che la vorrei interrogare, ma ancora una volta sul limite. La legge approvata in Belgio nel gennaio scorso, infatti, parla di una “capacità di discernimento” da parte del bambino malato che, attraverso la sua sofferenza, espliciterebbe una volontà. Ma – questo è il punto – tale volontà è interpretata, letta, esplicitata ancora una volta da un pool di specialisti. In sostanza, a me pare che anche l’ultimo baluardo ideologico – la formazione della volontà, la libertà di scelta – cadano davanti a quella che è un’estrema, ma non l’unica e forse nemmeno l’ultima invadenza di un apparato tecnico scientifico dentro i saperi della vita e dentro i suoi codici.

C’è uno scenario che dà senso alla legge belga che spaventa ancor prima della legge stessa: è l’idea che la morte sia un processo individuale, sia priva di legami ancor prima di essere scioglimento di legami… Lei che cosa ne pensa? La vita per se stessa… questo è sarebbe comunque un sintomo dell’antropologia postmortale…

Dietro al postmortale sta un’ideologia di controllo, tanto della vita quanto della morte. E il biopotere, di cui il postmortale si nutre, mentre cerca di tutelare la vita, di “curare” la vecchiaia e di ritardare la morte, giunge forzatamente, per la stessa logica di controllo che lo muove, ad amministrare la morte: dominare la morte significa, infatti, anche possibilità di sommnistrarla. Ciò che colpisce della legge belga è anzitutto l’estensione della possibilità di eutanasia non solo ai maggiorenni e ai minori emancipati, come previsto già dalla legge del 2002, ma anche a minori senza alcuna indicazione di limiti di età.

Ciò che confligge con l’affermazione che questi minori, che si trovano in situazioni di sofferenza insopportabile che non riesce più a essere alleviata e che sono afflitti da una patologia incurabile, devono essere “dotati della capacità di discernimento”. In una proposta di legge depositata il 23 settembre 2010 la relatrice Christine Defraigne sosteneva l’età minima dei 15 anni perché si potesse parlare di capacità di discernimento. Ora, neppure questo limite è presente nella legge approvata. E la capacità di discernimento dovrà essere valutata e “decisa” da uno “specialista”, “psicologo o pedopsichiatra”, il quale “si assicura della capacità di discernimento del minore e l’attesta per scritto”. Il compito è affidato allo specialista. Siamo ancora alla paradossale logica dell’affidamento e della dipendenza da tecnici in nome della libertà di scelta. Che la richiesta di farla finita di un bambino che si trova in una sofferenza estrema, sia lucida e guidata da discernimento, risulta francamente problematico, quando si sa che spesso anche la richiesta analoga di persone maggiorenni e adulte o anziane altro non è che una forma di richiesta di aiuto, di vicinanza, di relazione, di calore, di amore. Ma colpisce il diffondersi di una cultura che si inebria dell’erosione dei limiti: in Belgio sono passati dodici anni tra la promulgazione della legge che legalizza l’eutanasia e quella che la estende anche ai minori senza limiti di età. E c’è già chi sta lavorando a una sua articolazione ed estensione. Ci sarà sempre chi allargherà lo spettro di situazioni di vita indegna di essere vissuta. E se ne farà giudice. L’aspetto ideologico trapela anche dal fatto che un minore che non ha diritto di voto o che non può firmare un contratto e che ha una quantità di altre limitazioni, può tuttavia avere il discernimento per decidere della propria morte. Ma anche questo svela il carattere algido, freddo, asettico, per quanto sempre celato dietro intenzioni falsamente pietose e umanitarie, della società postmortale, ben distante da una comunità in cui prossimità e solidarietà, condivisione e cura dell’altro, siano realtà quotidiana. Si diffonde quella che papa Francesco chiama “cultura dello scarto”.

Tornare all'umano

Come uscirne? L’antropologia biblica e l’umanesimo sono ancora le strade?

L’antropologia biblica è una delle antropologie che stanno nel DNA dell’uomo occidentale. Così come la tradizione umanistica. È legittimo chiedersi se un approccio umanistico abbia ancora un senso e se abbia qualcosa da dire su queste tematiche. Personalmente credo che il nostro passato non sia semplicemente dietro, ma dentro di noi. Per cui è anche interrogando e prendendo sul serio questa parte di noi stessi che noi possiamo affrontare in modo adeguato le nuove questioni che oggi ci sono poste davanti. E la questione decisiva è quella dell’umano: che cos’è umano? Non è forse questa la versione moderna (o postmoderna) della domanda antichissima: chi è l’uomo? Non dovremmo con semplicità riconoscere che l’uomo è fondamentale uguale a se stesso anche attraverso le epoche e che gli aggettivi – antico, moderno, contemporaneo, postmoderno – sono infinitamente meno significativi del sostantivo a cui si applicano, cioè, uomo? Ecco allora che il compito urgente oggi, la costituzione di una grammatica dell’umano, non può prescindere dal recupero della tradizione umanistica che è l’alveo all’interno del quale avverranno anche i cambiamenti e le innovazioni necessari. Se è vero che la creazione di miti e simboli capaci di parlare all’uomo di oggi non è certo semplice, e se è vero che le grandi narrazioni, le tradizioni culturali e religiose con nobile e autorevole passato oggi segnano il passo, tuttavia l’esigenza di una sapienza contemporanea è vitale.

La sapienza è un sapere pratico, orientato al vivere, è un’arte dell’esistenza. Ed è un’arte del limite che fa tesoro del buon senso e delle lezioni dell’esperienza. Essa dovrà saper accogliere le sfide del contemporaneo, e dunque conoscerlo intimamente, ma dovrà anche saper sfidare il contemporaneo non esitando a osare l’attualità dell’inattuale.

E un primo elementare passo per cercare la sapienza è quello di fare opera di memoria culturale accettando di rileggere e tradurre oggi ciò che ha aiutato generazioni e generazioni di uomini e donne a orientarsi nella complessità del mondo nel passato. Cercare le tracce di chi ci ha preceduto per proseguire il cammino pur facendolo nostro, dunque con i dovuti cambiamenti di passo, è via saggia per affrontare le novità del percorso, forse anche radicali, che si renderanno eventualmente necessarie. E che si manifesteranno cammin facendo, ma che non possiamo conoscere in anticipo.

Può darsi che l’epoca che stiamo vivendo costituisca un momento cardine della storia dell’umanità, un momento di svolta antropologica da cui forse la condizione umana uscirà riconfigurata e ridefinita in modo radicale. Ma è proprio in obbedienza alla legge del limite che noi possiamo addentrarci in questa storia solo appoggiandoci sulla nostra parziale e particolare storia. Che tuttavia, nella sua limitatezza, ha questo di insostituibile: è la nostra storia.

È la storia che ci ha formati e condotti a porci i problemi che ci stiamo ponendo.

Immagine in copertina: Agnus Dei di Zurbaran

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.